|

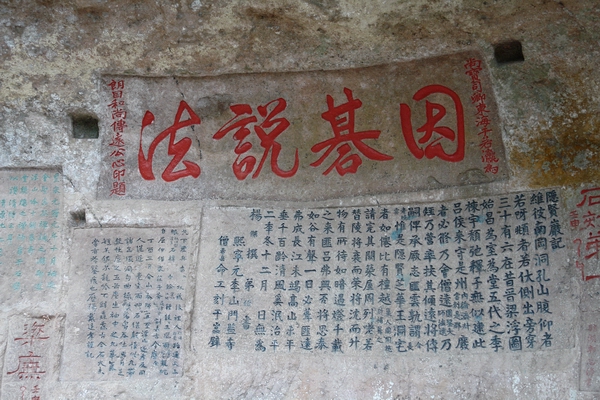

浮山因棋说法摩崖石刻

江南倦客

在浮山会圣岩下,有一块“因棋说法”的摩崖石刻,它记载的就是法远禅师与欧阳修因棋说法的故事。法远,号远录公,北宋年间,他接受了临济宗叶县归省禅师的衣钵,成为临济宗传人,居枞阳浮山华严寺,被宋仁宗赐号圆鉴大师。

欧阳修一开始并不信佛,他来浮山,主要是听说法远禅术奇逸,名气很大,他非常好奇,很想会会这个和尚。到浮山后,他先是造访华严寺,并没有发现有什么特别的地方。于是,他就与客人在会圣岩下棋,法远坐在一旁观看。下了几棋,欧阳修将棋盘收了起来,请法远因棋说法。法远知道来者就是大名鼎鼎的欧阳修,于是擂鼓升堂说法。

在了解法远因棋说法的具体内容前,我们先要了解一下佛教高僧说法的特点。禅学方法中重要的一种就是不说破,说破了就是死句。禅宗大师从不轻易替学人去解说,只教人自己去体会,讲究的是一个“悟”字。因为不说破,又要叫人自己去想,所以禅宗大师们有时用一些有趣的动作或看似驴唇不对马嘴的话来答复提问,这种方法,叫做禅机,往往含有深意。例如:有僧问秀州本觉若珠禅师:“什么是道?”禅师不语,只是举起了拳头。僧又说:“学人不会。”禅师又说:“拳头也不识?”又如,有老宿见日影透窗,问惟政大师:“是窗就日?是日就窗?”惟政道:“长老,您房里有客,回去吧!”再如,僧问总印:如何是三宝(佛,法,僧)?总印答:“禾,麦,豆。”又如,僧问巴陵鉴和尚:“祖师教义,是同是异?”鉴说:“鸡寒上树,鸭寒下水。”法演和尚论之曰:“巴陵只道得一半,老僧却不然,掬水月在手,弄花香满衣。”

看似答非所问,实则充满玄机,意味深长。可以想象,法远断不会直截了当地向欧阳修解释“法”是什么。他是这么说的:

若论此事,如两家着棋相似。何谓也?敌手知音,当机不让。若是缀五饶三,又通一路始得。有一般底,只解闭门作活,不会夺角冲关,硬节与虎口齐彰,局破后徒劳绰斡(绰斡,这里大意指下棋时的动作)。所以道,肥边易得,瘦肚难求。思行则往往失粘,心粗而时时头撞。休夸国手,谩说神仙,赢局输筹即不问,且道黑白未分时,一着落在甚么处?

(欧阳修)良久曰:“从来十九路,迷悟几多人。”文忠加叹。从容谓同僚曰:“修初疑禅语为虚诞,今日见此老机缘,所得所造,非悟明于心地,安能有此妙旨哉!”(《禅宗正脉》,括号中字为笔者所加)

那么,法远这一段话到底是什么意思呢,他借助围棋把法说清楚了吗?前面已经说过,高明的禅师从来不会直接回答问题,他总是让你自己去体悟。对法远这一番回答,每个人都会有自己的理解,但我想欧阳修是明白了,他对法远的这番说法深表赞叹,从此确信禅语并非虚妄之谈,而是包含着深刻的人生哲理。

对法远这番话,我的理解是,不论是下棋,还是论禅,都要凭借智慧去取得成就。围棋大战也罢,佛家的论辩法会也罢,唯有凭藉悟性,依靠智慧和意志的力量,方能立于不败之地。特别是最后一句反问,我觉得法远并不是要让人回答,而是要是让人去思考。禅宗理论认为,人人都具有佛性,本人也仿效一回僧人对法远的问题作一个回答。“黑白未分时,一着落在甚么处?”我的回答是:“吃饭喝水”。

法远在浮山因棋说法,使欧阳修以言佛为耻到不得不颔首叹服,从而改变了他诋毁佛学的观点,继而成为宣扬佛学、护持佛法的重要人物。由于“因棋说法”的影响,浮山更加声名远播。

附:(吾友吴岳斌兄善弈,他对法远因棋说法的解读亦别出机杼)其从棋理上说,法远之结句当为弈道之战略观,推及于人生战略,也是“机理相通”,所谓“道可道,非常道”,并非不可道,天下皆可悟于一道也。这就是道远之人善于启智悟道的高明之处了。不过,弈在棋局之中,沉迷于其境,陷于局中难以自拔者,所见不鲜也。若能跳出局外,触类而旁通者,如此时的欧阳修即有心智之获,乃至通彻透明,实为人生至幸矣。法远前述开局常态与夺局禁忌。既要有占据一角求立足之起点,又要有拆边扩展之硬功,更要有胸怀全局挺进中原直取目标的大气,否则,全功尽弃。所有的过程都为目标服务。有所为有所不为,一城之得失与终局之谋划,必须统筹考虑。弈无常态,有输棋输人者,有输棋赢人者,有赢局得理者,有赢局无理者,各有其得失了,所谓尔为何来,尔自何往也!天无定势,人无完人。弈在棋中,至要在当其机得其人,而一有其所遇,即有其所乐,无论输赢,也是一种人生境界了罢。所以呀,俺说呢:敌手知音,也可当机相让哦!-----看来那个法运也是寻求着一种完美的解释,岂不知人生无解,故有欧阳赞赏有加复有一叹了!嘿嘿,你不明说,我也不告诉你,会说不如会悟哦。也许这就是玄者说法成功之处,高明之处罢!

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 王章志

|