文/陈靖 原文地址: http://blog.sina.com.cn/u/50cc26df0100f7gx

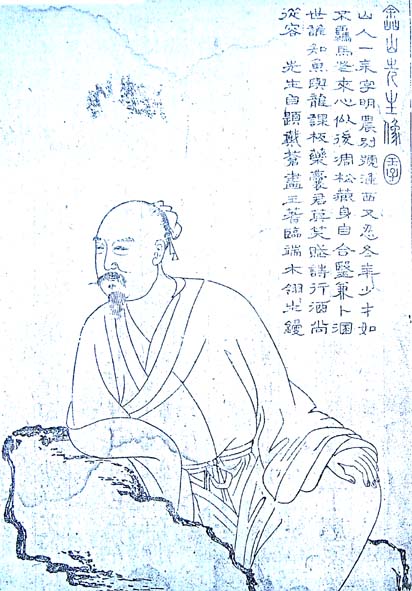

方文小像

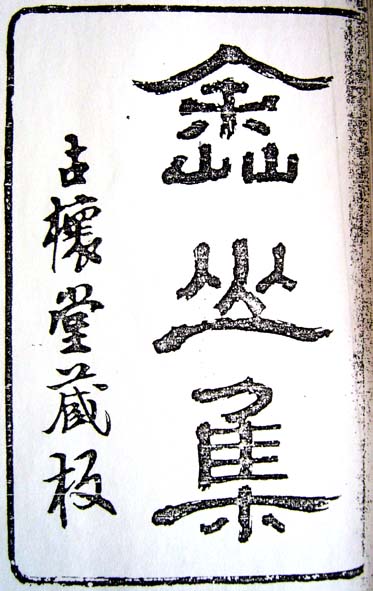

《嵞山集》书影

嵞山,是明末清初枞阳遗民诗人方文的的别号;《嵞山集》,是方文一生的诗歌总集。方文这个冷僻的字号,似乎有着某种不为人知的情感密码。

“嵞山”原是地名,音、义皆同“涂山”,现在也都写成了“涂山”。现如今,能认识这个“嵞”字,已是不多;至于“嵞山”还有什么特别的寓意,想来大多数读者已不能明了。方文一生游历极广,所览名山无数,却独以“嵞山”为号,并作为自己的诗集之名,我想,其中一定有着深刻的寓意的。

与方文同时代的李楷在为《嵞山集》作序时,是这样解释“嵞山”的:“方子以‘嵞山’名集,本于离骚《天问》:何娶彼嵞山,而通于台桑?”

李楷(1603-1670)长方文6岁,字叔则,关中人,明天启四年(1624)举人。入清授宝应知县。后因事罢职,流寓广陵,结交江南名士,流连诗酒。

李楷这段话可以这样理解:

“嵞山”是个典故,出自《天问》。查原文,与李楷小有差异:“禹之力献功,降省下土四方。焉得彼嵞山女,而通之于台桑”。换成现代语言,就是说:大禹整天繁忙,巡察四方,哪有时间去台桑,和嵞山国之女婚配呢?嵞山,在这里是古代的国名。相传夏禹娶嵞山国之女,生启。

如果按照李楷上面的说法,“嵞山”典出《天问》,则方文以“嵞山”为号,似乎没有什么深意。因为这个典故不外乎两种寓意:一是自比大禹,希望娶得嵞山之女,延续子嗣(按,方文有子早夭,后曾多次纳妾,可惜都未能如愿得子);二是自比嵞山之女,希望能遇到像大禹一样的贤君。

这样解释,似乎有些牵强。

综观方文一生,以气节自砺,以遗民自居,虽颠沛流离,不改初衷。尽管他迭遭家难,但以他狂放的个性,绝不会因为没有子嗣,儿女情长,进而取号为“嵞山”的;至于明清易鼎之际,深受大明深恩的方家子孙,在异族的统治下,更不可能希望遇到什么明君的。

但李楷接下来又说:“盖嵞山即《尚书》之涂山也。其地或云在会稽,以锺离者为正。方子之意远矣”。

李楷说方文取号“嵞山”,是其“意远矣”。并说嵞山有两处:一在会稽,一在锺离。

作为地名的“嵞山”究竟有几处?历来说法不一。我县鲍朋成先生综合诸家之说,认为嵞山有四处:“一在会稽,一在渝州,一在濠州,一为今宣州之当涂县。禹之所娶,后世多以濠州或宣州之当涂”(鲍朋成《屈赋义纂》,手抄本)。

凡是熟悉明代历史的,对这里的“濠州”应该都很敏感。因为濠州是朱元璋的故乡,是明朝的龙兴之地。李楷所谓的“锺离”,在怀远县附近,古时都属濠州。

以旧朝的龙兴之地作为自己的别号,并作为自己的诗集之名,寓意不言自明:它所寄寓的正是易代之际遗民的故国之思、黍离之痛。

如果说,清初文网严密,李楷作序时顾忌较多,有些话说得非常隐晦(如“以锺离者为正”,“方子之意远矣”),那么,半个世纪后的朱书(宿松人)在为方文作传时,就说的很直接了:

|

稿件来源:

|

编辑: 高春英

|