何采,字敬舆,号醒斋,别号浮山人、太平山樵人、东田樵客、南涧、芦庄等,著有《让村集》、《南涧集》、《南涧词选》。从何采的别号和他的三部集名来看,他这一生是如何度过的,大约可以知晓。

如果何采的一生仅此而已,我们只能说他是一个颇具高风的隐士而已,实在没有什么特别值得称道的。但实际上,他是一位个性鲜明而且特别有趣的人。他好揶揄、讥讽,以致王士祯说他“轻薄”。何采的这种个性,与旧时士大夫明哲保身儒雅温和的作风显然是背道而驰的。下面附

桐城

薛 翔

明清之桐城,贤者济济。

桐城(今枞阳)的

采是如宠的孙子;是一个从小就见过大局面的人。难道不是?未经历高轩玉堂的渲染,又何谈江上林下的淡泊。所以,能够知道采,了解采,体会采,感受采的人并不多。

历史记下了一个相关的插曲。1653年冬,吴梅村伟业先生被唤召至京城,一个是非黑白全然不分的政治大牢笼。他在那儿熬度了无依无靠无音无讯的八个月。而此时此地的何采,却正当是朝廷的新贵,身居“制诰讲读侍从之官”(何采有一枚这样的用印),正欲作春风快马之势。

梅村遇到了采。这一后生给了梅村百般无奈中的知遇之感,他们侃的投机,聊的畅快。从《吴梅村全集·送何省斋》一诗中,我们捕捉到了这一情节。

面对着全社会之普遍的愚昧,官场朝廷之极度的黑暗;眼看着风流一世,才情卓绝的

“昔为云中鹤,翩翩九皋唳;今为辕下驹,局促长楸 ……卿言诚复佳,我命有所制。总为涉世深,止知乞身易。”(《送何省斋》)

飞你的去吧,何郎,你我将“相去各一方,天涯隔憔悴。”

三十岁的采最终真的飞了,飘走了,从那个喧哗、昏暗、眩烂、狡诈的名利之场断然走开了。

何采生于安徽桐城的浮山,一个和风拂照、人文涤宕的湖山人家。笔者所珍藏他的一件书法作品,引首盖章的就是“浮山人”。其初字涤源,一字乖厓,号省斋,又号南涧,笔者在其书作中还曾见到过“东田樵客,南涧渔翁”的别号章。2004年3月,笔者在北京中贸盛佳拍卖公司的古代书画拍卖会上,还曾见到何采书写的册页,上面钤盖有一枚朱文小印:“己丑身世”。当时眼前一亮,接下来才发现,这个“己丑”并非其生年,而是指顺治六年,他中了进士的1649(己丑)年。在《明清进士提名碑》上,他的名位排在2甲第15名;其身世也就随之发身了变化,而占籍江宁成了南京人。所以,有的书上(《清代翰林传略》)说他是南京人。顺治十二年(1655),充会试同考官,任右春坊赞善,主管文史、咨政工作。由此推及,何采的退隐生涯应开始于康熙之前。

不慕王公贵,不贪浮世名。古往今来,又有多少如此真切的仙人逸士呢。

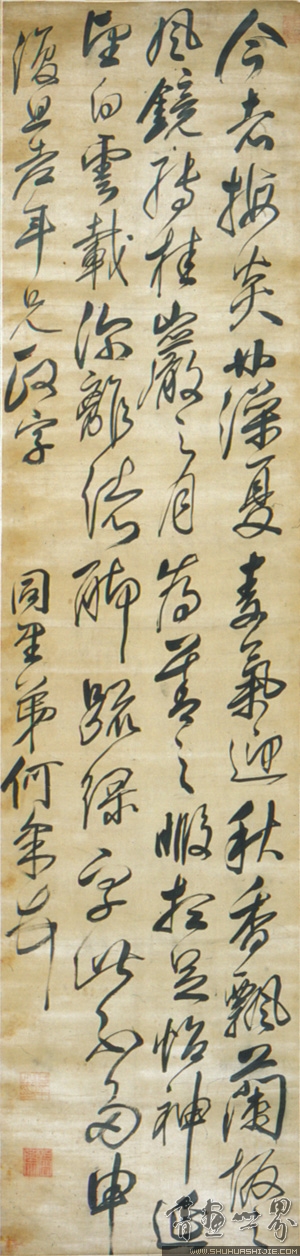

何采工诗文,传有《让村集》、《南涧集》、《南涧词选》等;且善书。笔者近十余年间所见其传世墨迹不过十余件。天渡楼藏有其手迹两种,其中1999年得之于上海的《书赠玄庵先生》一轴,恐最能代表他的手轨心迹了,该作节录诸遂良之《与法师帖》,长

傅山生于1607年,约长于何采十多岁。而他们两者的关系是怎样的呢?没有疑问的是:何采是以弟子之礼面对傅山的;在自己的作品中直接以印章来彰显自己对傅山的景羡,是一种鲜明的精神倾向;以傅山弟子的尺度来衡量并要求自己。

没有疑问的还有:《书赠玄庵先生》的确是傅山其人其书之风采神韵的一种连续与张扬;它的体骨,他的喘息,它的放肆,他的诡秘,甚至它的践踏,无不引爆出傅山那种积郁之舒发,沉淀之扩张的势态。是一种东方的高贵,艺术过程的全景式的实录;更妙在于,它却不是傅山之形影的可怜拷贝或木然祖述,而是一种企图用话语文字去理喻已无法实现的,超越了理念又调和以情感之境界的蓦然临降;是天与人的默契;是一种有情且有意、无法又无天的人间神话。

机构收藏之何采的作品并不甚丰富,可知有:天津艺术博物馆的《行书七绝诗》一轴;江西省景德镇博物馆的《行草七绝诗》一轴;故宫博物馆的《行草书诗》扇面一帧;台湾何创时书法艺术基金会的《行书临阁帖》一幅;而在安徽省博物馆,并未见何采作品的收藏。

以笔者浅薄之所见识,台湾学人周月云对何采《行书临阁帖》的论评是具有较为综合而代表性意义的:“有华亭(董其昌)风采,潇洒自闲,轻柔处有气,挺秀中有骨,形质雅淡隽永,气宇淳古,如羽客飞仙,绝少人间烟火的逸韵”(《明末清初书法展·文人卷》)。

何采书法:

|

稿件来源:

|

编辑: 高春英

|