文/王建生 原文地址: http://blog.sina.com.cn/u/4e07c28f0100g9bc

浮山,经历了侏罗纪、白垩纪几次火山爆发,又经历第四纪冰河期的润泽,火后更兼雪,由奔腾而沉寂,伴随着寒暑更迭,晨昏交替的生命轮回,在冰与火中重生。

“见说浮山好,心与浮山期”。

水泊浮山,山色邂逅了湖光。亿万年来,她厚积典藏、风姿绰约,一岩一洞、一溪一木、一花一草,架构成神奇而美妙的生命世界。早在晋梁时期,浮山就伴随着佛教文化在中国的成长而兴盛。陈隋年间,佛教领袖、中国的“释迦牟尼”智顗大师,曾在浮山力弘法华精神和龙树教学。因为“山浮水面水浮山”的精致,因为佛教文化的熏陶,文人雅士心向往之、魂梦牵之,枝枝叶叶都织进了斑斓的梦,只为期待着那一个缘来时的相聚。

应该是个霜冷长河,漫山红叶的日子,一个身着长衫的孤独身影,沿着浮山九曲溪苔痕历历的石阶,拾级而上。小径弯曲幽远,一路上百鸟啁啾,溪水湍湍,山鸣谷应。阳光从崖顶树隙投下闪烁的亮影,一如无数双明眸,在风回叶舞中,让人感到一种柔软的亲切与温暖。

抱龙峰长臂轻舒,掬云揽月;如来峰佛光如炬,普渡慈航;金谷岩嶂列幔垂,莲花吐蕊;滴珠岩悬河坠玉,通灵剔透……

一步一世界,一步一菩提,万千景象隐藏在无边葱郁之中,疑真疑幻有如人间仙境!

浮山的幽静与深邃,是天地自然的本真性格,风雨雷电,她不屑一瞥,擦肩而过的匆匆过客,换不来她的一次回眸。但你一步步走进她,投入到她温情脉脉的怀抱,她会回报你千般风情,万般智慧,让你感受到她的博大精深和宽厚仁恕的情怀。

他一生猎奇览胜,阅尽人间春色,但还是被浮山不同凡俗的景色深深吸引,而那清越悠扬的晨钟暮鼓,袅袅梵音,更使他怦然心动。他不顾晚秋风寒,归期将至,足迹遍布浮山的每一个角落,留连忘返,如痴,如醉。

因为这一次的邂逅,他的名字与浮山紧密相联,成为浮山不可分割的一部分。他就是唐代著名诗人——孟郊。

孟郊一生似乎只做两件事,一是不停的行走,“忧心烈烈,载饥载渴”,却不知道心在哪里安放。另一个就是作诗,清傲个性,诗画品行,纵然是才华横溢,却改变不了他一生穷困潦倒的命运,他只能把爱恨情仇化作长歌,在行走中呼号呐喊。

孟郊出生时,正是“开元盛世”走向衰落时期,不久“安史之乱”爆发。在这样战乱频仍的年代,孟郊的童年生活必定满载着苦难的记忆。所以他虽然少时就才华横溢,但也只能把成长的烦恼和生存的艰辛塞进重重的行囊,纵情于山水之间。他先后周游了湖北、湖南、广西、陕西、河南、江苏、安徽等地,成为一个名副其实浪迹天涯的游子。

46岁那年,孟郊好不容易中了进士。尽管已经人到中年,但他仍然踌躇满志,以为命运会因此有较大的改变,施展才华抱负的时机到了。“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯;春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,他的诗《登科后》就是这个时候对未来充满希望的表达。

但造化弄人,此后直到五十岁那年,朝廷才给他补了一个溧阳县尉的缺。这对志存高远的孟郊来说,简直是当头一棒。多少年的努力,多少年的期待,等来的就是这么一顶卑微的乌纱!极度失望之后,他采取消极对抗的态度,在任时不事曹务,宁愿受罚只拿一半薪俸,不是四处游历,在行走中释放自己的孤愤和绝望,就是以作诗为乐,写不出诗就把自己囚禁在家里,这种自虐让他有了一个“诗囚”的绰号。苦吟苦行,写诗和行走就成了他生活的一对翅膀,在苦闷忧郁中孤独地飞翔。

孟郊一生创作了无数诗歌,虽然流传下来的不多,但有不少是经典之作,千百年来被人传诵不衰。特别是《游子吟》这首诗,虽然只有寥寥数语,却细腻地刻画出了博大深厚的母爱,催人泪下,感动后人、感动中国!

《游子吟》题下作者自注“迎母溧上作”,当是他居官溧阳时的作品。但传说这首诗与浮山还有着一段鲜为人知的渊源。

那次孟郊慕名来到浮山,一住数日。唐朝的那些事儿,已让他不堪心灵的重负,多次碰壁,他有了“多争多无寿,天道戒其盈”的惊觉、“一切有为法如梦幻泡影”的警醒,只有浮山的风月、幽泉、古刹能倾听他一诉衷肠、洗去他心中的疲惫。他每天都沉浸在与老僧说禅、同樵夫闲谈、和牧童放歌的快乐之中。“山中信是神仙宅,不羡繁华浪得名”、“金鸡啼处人难至,尚有桃源避世仙”、“飞瀑潺潺峰顶来,珠玑错落下瑶台”、“岩洞分明是普陀,和风甘雨向来多”,浮山烂柯石、金谷岩、金鸡洞、滴珠岩、观音岩都留下了他的即兴之作。他几乎相信自己就是当年误入仙山的刘阮,已经身处世外桃源、瑶台仙境,人世间的喧嚣纷争都已成了隔世云烟。他甚至想到归隐,在寻芳而醉,卧石而眠的逸兴洒脱中度过浮生。这是一个梦,一个每当他遭遇困顿和挫折时都会做的梦。但很快,他的梦就醒了。

有一天,孟郊在桃花涧边信步闲游,迎面遇见一位老妇挎着一筐萝卜,步履蹒跚地走向小溪。岁月如刀,在她的脸上刻下了深深的印痕,料峭的山风吹乱了她如霜的白发,那双浑浊的眼睛虽然不再清澈,却显得慈祥而温和。竹筐很沉,坡路险陡。看着她渐行渐远的身影,他心中不忍,赶紧上前接过她手中的竹筐。

交谈中孟郊知道,这位老妇家境贫寒,儿子也是个读书人,正在外地求学,她要把这筐萝卜腌制成咸菜,托人捎给远在他乡的游子,让他不至于一个人在外挨饥受饿。

涧水寒彻入骨,这位母亲枯槁的双手冻红了,但她仍然是那么专心致志地把每一个萝卜洗得洁白干净,不留一点泥土。显然,她把对儿子的爱和思念都寄托在了这筐萝卜上。母亲的手,在悄然拔动游子迷茫的心弦。

孟郊感到一种深深的震撼,他眼眶湿润了。慈母的爱是相同的,游子的心是相通的。他想起了自己的母亲。母亲也是这样风霜满面,一天天老去,但唯一不老的是那伟大的母爱。难忘每次出门,母亲总是一边帮他收拾行装,一边偷偷流着眼泪,提前把他破旧的衣服拆洗干净,在昏暗的油灯下,缝缝补补,一针、一线都缝上了她的爱。母亲的心,就像她手里那根长长的线,无论儿女走到哪里,母亲的心就牵扯到哪里。夜深人静了,如豆的灯火还在跳跃、闪烁,母亲的影子映射在低矮的土墙上,圣洁、高大……每一次,他的心头就带着这盏灯火行走。他一直过着颠沛流离、居无定所,为求功名漂泊异乡的流浪生活,直到今天,他才深深感受到,原来他的背后,一直有母亲无私的爱在支撑着。

“君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮如雪”。五十多年来,与母亲离多聚少,他从没有替母亲想过,每一次的分别,对她都是一次骨肉分离,都是一种不能割舍的牵挂!母爱如同阳光对春草的深情,不求任何回报,而他生为人子,为了功名的梦幻泡影,用一生的时间,去穿越一个无法走过去的长夜,建功立业无望,又不能在堂下尽孝,真是愧对白发亲娘!

想到这里,诗人已是泪湿青衫。他仿佛看到家乡的路口,母亲站在凛冽的寒风中注目遥望,是母亲的目光牵引着,他才不会在人生的旅途迷失方向。“东野,儿行千里母担忧啊,娘在回家的路上等你,等你!”他听到母亲的呼唤,悲切,苍凉。

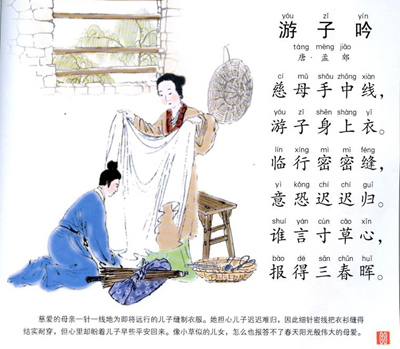

慈母手中线,游子身上衣;

临行密密缝,意恐迟迟归;

谁言寸草心,报得三春晖。

浮山虽好,母爱难忘!孟郊浮山归去,不久就把母亲接到溧阳,朝夕相依,并写下了《游子吟》这首不朽的名篇。生命在不断进化,浮山在不断进化。浮山因为孟郊歌咏如山的母爱,多了一个厚重的内涵。

(作者系枞阳县文物管理所副所长,《枞阳杂志》副主编)

|

稿件来源:

|

编辑: 高春英

|