文/徐连祥 原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4e0290110100fy9u.html

下午的时光,阳光有些晃眼。我眯着眼睛打量浮山,想看清楚在时光中浮山的样子。

都说石头是沉重厚实的吧,但是,浮山拥有一种石头却身轻如燕,放在水中,则如一叶小舟,轻灵地浮行于水面,人们欣喜而具象地叫它浮石。山浮水面水浮山,许以一段距离,浮山四面皆水汇,远眺偌大的浮山,亦如停泊于白荡湖之滨的一艘巨船,让原本厚重的浮山因了水的托衬,竟这般卓然不群,于轻灵中尽显其率真随性的风采。

这个下午,除了我们几个“采风”的和山里原居民,山中无人,奇峰,怪石,巉崖,幽洞,还有草木,溪水,俱寂静着,陌上白云独去闲,山间吾心自徜徉,这样的游历,自我,自在,随性!

见说浮山胜,心与浮山期。想必明代公安派文学家袁宗道、袁宏道兄弟结伴同游浮山时,也留下如此惬意的心情吧。

袁宗道,字伯修,湖广公安(今属湖北)人,明万历进士,与胞弟宏道、中道三人俱有文名,时号“三袁”,被称为“公安派”。主张文学要随时代而变化,写作的目标是存真去伪,抒写性灵,以导致文章的“趣”和“韵”。万历年间,袁宗道与袁宏道曾多次游览浮山,并留下碑文和题刻。据《浮山志》记载,袁宗道曾在浮山华严寺附近留下题刻“棋声历耳”,现已被青苔所遮掩。袁氏兄弟二人都为远禄禅师的《九带集》撰写了评论《浮山<九带>引》。袁宗道与桐城麻溪(今属枞阳)人吴应宾均为万历年间进士,两人同朝为官,交情甚好,后又同是朗目禅师的在家弟子。吴应宾40岁时因患眼疾,辞官回乡,归乡后的吴太史经常漫游浮山,十分热爱家乡浮山的四时胜景。吴应宾见宋时曾空前繁荣的远公道场已荒废百余年,甚感惋惜,遂起兴复之志。他募得万斤铜,铸造接引佛,安置在金谷岩内,并留住了云游四方的朗目禅师,共商兴复浮山佛教祖庭之业。浮山佛教在吴应宾等人的扶持下,得到了复兴和发展。吴应宾晚年昄依佛教,自号“观我居士”、“三一老人”。袁宗道在《浮山<九带>引》一文中,把吴应宾和朗目禅师分别比作当年在浮山留下“因棋说法”佳话的欧阳修和远禄禅师,盛赞他们为重振和发展浮山佛教的所奉献的无量功德。

“试问飞来峰,未飞在何处?人世多少尘,何事不飞处?”相传当年袁宏道目遇浮山飞来峰曾作此诗,率真清新而充满禅意。禅意的山峰,不着尘烟,空灵的意境,发人深省。袁宏道于万历二十五(1597)年辞掉吴县县令后遂畅游吴越名胜,旅游途中写给兄长袁伯修的信中曾提及“吴观我去岁住山中五月,眼尚医不好……”可见其亦与吴应宾交往甚密,对浮山也一往情深。袁宏道在《浮山<九带>引》中讲了一个小故事,说以前有位少妇孀居后,许多年都素面朝天,不施粉黛,年华渐渐老去,她也终于熬到了含饴弄孙的年纪。有一天,她的孙儿突然啼哭得厉害,怎么也哄不停,于是孀妇“遂簪花敷粉以悦之”。袁宏道称赞《九带》乃远禄禅师的“花粉”,可以取悦于苍生百姓,给予苍生百姓心灵的温暖和慰籍,称与他同时代的朗目禅师乃“今之远禄公,再为浮山流布花粉”。

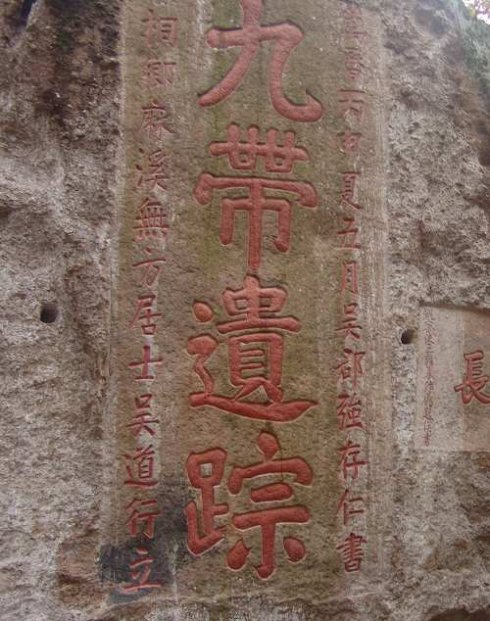

石级石池造设锦,湖水湖田一望间。一路攀岩越级,穿林探洞,鸟鸣点点,溪流淙淙,佳致欣然辄忘归。到会圣岩景区,天色已向晚。会圣岩,是开山祖禅远禄公的居处,岩内原有禅师圆寂葬身的“远禄祖师塔”,也是宋园鉴远禄禅师著《九带》处,摩崖石刻“九带遗踪”就刻在枕流岩外的侧壁上。远禄曾以“浮山九带”闻名于禅门,所谓“九带”,就是“佛正法眼带,佛法藏带,理贯带,事贯带,理事纵横带,屈曲垂带,妙叶兼带,金针双锁带,平怀常实带”,这是用华严经与禅宗的原理来统一禅宗的理论。这里也是浮山摩崖石刻最为集中的地方,岩壁上留存历代的石刻,有题词,有诗文,达一百多块,这些石刻,或铁画银勾,或丰润饱满,气韵生动,荡气回肠,令人有种穿越时空的震撼感。石刻作者有文学巨匠,有禅师高僧,有官宦名流。每一块石刻都留下一段故事,一个传奇,令人目不暇接。

夕阳红了,渐渐隐去。像一个浮山樵夫,我很家常地下山。回首处,紫霞关上,枫叶正红,雪浪岩前,波涛涌动。时光之中,依然浮山,流水带不走浮山的故事。浮山在我的眼里,还是那句老话,历练久了,风烟俱净,看山还是山。

浮山,依然是性灵的,蕴满了无尽的禅意。

|

稿件来源:

|

编辑: 高春英

|