文/谢思求 原文地址http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b61fef10100gq02.html

桐城派三祖之中,若从才情方面来说,笔者认为,当首推刘大櫆;若从个性的洒脱方面来说,也非刘莫属。他不像方苞和姚鼐那样,总是一副谦谦君子的模样。刘身材高大,美髯飘拂,喜欢豪饮,口大能容拳,常纵声读诗文,音调高亢,声震屋宇。一句话,他是个很爽朗的人。

刘大櫆(1698—1780),字才甫,一字耕南,号海峰,今枞阳县汤沟镇陈家洲人。櫆,北斗星。家人给他取了这个名字,可见对他希望之高。

要了解刘大櫆的个性和才情,最好的方式还是读他的作品,先看他的诗歌《题巴船出峡图》中的句子:

巴人万里指东吴,无数巴船一时出。

船上旗竿五色明,开头捩柁难留停;

中流乱石堆棋枰,狮蹲象伏谁敢撄?

却于石罅之字行;其后长年前最能,

前者疾视后目瞠,篙著石眼声敲铿,

飙驰电制弓脱檠,旌竿眩转如流星,

耳畔索索号风声;是时峡内空无人,

举眼惟见烟雾横,鹧鸪啼罢啼猩猩,

绝壁倒挂哀猿鸣。猿鸣犹自可,鹧鸪愁杀我:

苦向人言行不得,江水无情泪交堕。

描写细腻,字字铿锵,气势磅礴,感情深沉。三峡之险,天下闻名。可巴人为了生计,不得不冒着葬身鱼腹的危险乘船出峡,从事商运。短短数行诗句,将巴人出峡之壮观、之险、之累、之苦,表达得淋漓尽致。“猿鸣犹自可,鹧鸪愁杀我”,猿鸣声哀,但尚可忍受;可鹧鸪声让人想起了家乡和亲人,所以说“愁杀我”。刘海峰的这一段描写,在声色气势与文采上完全可以与李白的《蜀道难》媲美。

刘大櫆精于八股文,学富五车,在京城文人圈中享有较高的知名度。按理,他在科考中屡试不中是不正常的。清代前中期的科举考试还算是规范和公正,加上方苞以及后来张廷玉的推荐,为什么刘大櫆还是连连受挫呢?这当然不是才气和学问的原因。仔细研读刘海峰的作品,我们可以看出一些端倪。他的屡试不中包括他被张廷玉黜落都不是偶然的,而是与他的思想观念有关。

科举考试,不光要有才气和学问,关键的一点,应试者的文章要合乎执政者的正统思想。不合乎传统的道义礼法,思想过于前卫乃致锋芒毕露者,肯定与录取无缘。

刘师培说,桐城古文家,“惟海峰稍有思想”。与方苞、姚鼐不同,刘大櫆在天道、理学、伦理等方面有自己独特的看法,在一定程度上,他接受了戴震的唯物主义思想。对不合理的社会现象,他敢于一针见血地说出真相。在这方面,他有着戴名世的风范。如他《天道》一文中的观点:

其上之于民,名为治之,而其实乱之;天之于民,名为生之,而其实杀之。

天下无道,则富贵显荣与道德仁义常分,是故衰乱之世,其达而在上则必出于放辟邪侈;其修身植行,则必至于贫贱忧戚。

似乎不必引用太多了,刘大櫆的思想可见一斑。这是论天吗,这是对统治者打着“天道”旗号施行统治的无情揭露和嘲讽。刘海峰主张“君臣以义合”、“合则留、不合则去”,反对“臣死其君”的愚蠢思想。这些从民本思想出发的惊人议论,恐怕是方苞、张廷玉们连做梦也不敢说的。刘大櫆在科举之路上最终败走麦城,其原因我们大致可以料想得到了。

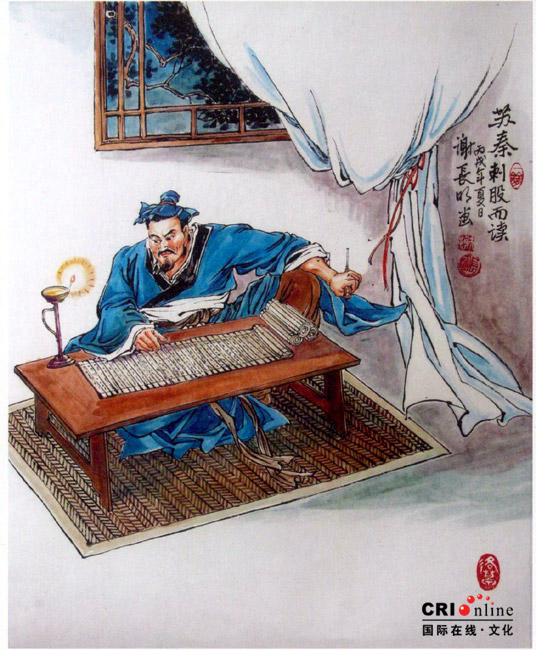

刘大櫆终老枞阳镇,享年八十三岁。先生一生清贫,晚年尤其贫困,“居陋巷,一箪食,一瓢饮”。完全可以想象,一个白发苍苍耄耋之年的老人,整日里手捧诗书,大声地朗读着,专注而忘我。一介寒儒读书的声音,有着金属的质地和阳光般的温暖,这声音是一种坚守,一种传承。一个朝代,一个地方,如果没有了这种寒儒读书的声音,可以说,那个朝代(地方)是没有希望的,只有文化的荒蛮才是真正的荒蛮。