杨医生的老母亲坐在诊所门口吃饭,旁边的土狗在吃她扔下的骨头。如今的老街只剩下老人和小孩,年轻人都外出务工了。

皖南风格古老民居的精致装饰,透露这里曾经的繁华。

老街当年的卫生所,如今已破败不堪。

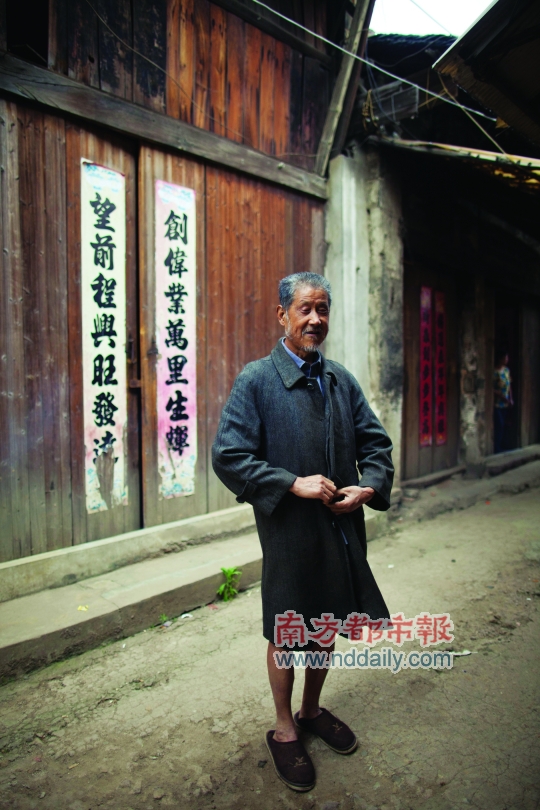

如今繁华已过,有历史的民宅被居民视为落后的象征。街上拔地而起的一座3层高小楼成为居民羡慕的对象。在这些老旧的房屋里,杨培直在路边支了台收音机,闷头补瓦罐。补瓦罐用的是铁砂和釉土,这些手艺是他上世纪70年代在县里的瓦厂学来的。57岁的他已经在这街上做了30年生意。以前补一只瓦罐收费7元,现在15元,问题是在他这里买一只新瓦罐也是15元。他对面的雕刻店,店主熊名龙,60岁,在义津街上干这行已经40年,他主要是做墓碑碑文和神主牌,那些神主牌内容已经刻好,顾客要买,他只需要刻上逝者的名字。

“你的生意好啊,这里现在都是老头,死一个就要在你这买一套了。”60岁的医生杨友龙说。熊名龙尴尬地笑了一下,突然好像想起了什么回了一句:“你也不差,开诊所的。”然后两人默契地一笑。杨友龙从医41年,今年60岁,以前是赤脚医生,制度改革后在老街上开了间诊所“给病人消消炎输输液”。杨医生诊所角落的床上躺着一个男病人,“村里的,得了结石,刚在医院碎了石,觉得医院贵就出院在我这里输液消炎。”旁边坐着一个端庄女子也在输液,杨医生说,她感冒了,结石男子是她老公。

杨医生喜欢抱怨,抱怨自己行医多年,无功也有劳到头来连社保都没有,“死了也没人管”,还有屋子后面民国时期的区政府、以前的镇政府后来被改成了一间庙,把他屋子后面的空地堵了,他没法按照传统徽南民居一样往屋后面加建房子。房间内3岁的小孙女羊羊睡醒了,哇哇地找大人。杨医生马上下楼去哄她,看到他小孙女脸上才露出笑容。这是他在天津当武警的大儿子的女儿,另育有一子。杨医生的女儿则在县城医院做护士,都走出外面去了。

晚饭时间到,孩子们也放学了,这是老街最有生气的时候。小孩在街上玩耍,老人们做晚饭,炊烟袅袅。不一会,家家户户门口都出现了板凳桌子,人们都在大门口吃饭,小孩最快乐,东家夹块肉,西家夹条菜——— 虽然菜式基本都一样,面条为主,加上一些青菜,肉很少。大人们抱着碗,在街上边聊边吃饭,地下聚集了土狗,随时准备吃人们扔下来的东西。晚上7点钟,随着那熟悉的旋律,不少人会回家看新闻联播了。这时候,小羊羊在床上玩耍准备睡觉了。街上,孩子们把白天晾在电线上的衣服收下来,帮着大人关大木门。晚上8点,天色暗蓝,路灯昏黄,一家商铺的主人在二楼收衣服,看见楼下有人拍照,用手电对着街晃了晃,问干什么的,伴随着几声狗叫。义津老街居民的一天,就这样结束了,时间仿佛在这里慢了下来,全然不见半点当初繁华市集的气息。

|

稿件来源: 南方都市报

|

编辑: 双车道

|