枞阳晚清秀才丁曼卿(1873—1947)世居项镇铺,做塾师多年,生活困顿,门徒甚广,著作颇丰,可惜多散佚。笔者经多年广泛搜集,始觅得一鳞半爪,其文辞精美,诗风华丽,意境甚高。尤其是他的《无限相思苦赋》堪称奇文。

前年,我在一次驻村工作中了解到,金社乡秀山村丁庄组有个老人叫丁浩然,曾读过几年私塾,会经文,爱吟诗,虽已届85岁高龄,但精气神俱佳。丁曼卿老屋在丁庄丁家享堂后面。丁曼卿和丁浩然系堂兄弟,同属白杨丁氏一族,两家过从甚密,丁浩然对这位堂兄耳熟能详。

在丁浩然印象中,丁曼卿大脑好使,反应快,20多岁就考中秀才,始教经学,学生很多,教书时还戴副眼镜,非常时髦,有时教学生背《出师表》:“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸候……”援头晃脑,如歌唱一般。丁曼卿好临贴,写的中堂字体象树棍,每年帮丁浩然家写大门联,名堂多,还有什么吊屏、横批等。丁浩然记得他曾用锅灰为杨市学校(现金山小学)写过一副大门对联,内容是:造人只是造学,救国所以救家。

谈到丁曼卿的《无限相思苦赋》一文,丁浩然神采飞扬,用独特的吟唱方式,一字一句娓娓诵来,音韵铿锵,让人拍案叫绝。这篇赋描述的是丁缦青课馆初期切身感受,清晨便起床教授顽徒,一天下来常常口干舌燥。夜晚孤灯寂寞,还要受那份相思之苦。正因为该赋词美意境美,朗朗上口,耄耋高龄的丁浩然吟来仍是一字不差,腹稿天成。其口诵丁曼卿《无限相思苦赋》全文如下:

沉云黯黯,布满太虚。飃风飒飒,冷透茅庐(私塾堂)。树上流莺作哀鸣而求偶,闺中少妇顿遐想于征夫。而某也寒毡独坐,冷被新铺。日伴顽徒,不惜心烦口苦;夜栖凉榻,只愁室寂人孤。满腹忧思,向谁告诉?百般苦楚,徒自唏嘘。怀彼美人,未卜何时共枕;欲求术士,自来就我同居。两地关情,情何必有;一心痴想,想不如无(点“无”字)。若乃好合未忘,相思难铲,孤身月下最悲伤,只影灯前更凄惨。昔也相怜,今胡不想?卧衾中,思当初,亦辗转;常挽颈,亦枕肱;立几侧,亦徘徊。叹此际,不交杯,而换盏,杳无音讯,使我难堪。隔绝河山,实天所限(点“限”字)。忆昔日之相从也,双双銮凤,对对鸳鸯。嫩若樱桃,任蜜蜂之采蕊;娇如芍药,凭蝴蝶之偷香。金玉其相(点“相”字)。纵教飞燕复生,也钦标致;即使西施再世,不让丰姿。此竟人无不慕,岂独我有所思(点“思”字)?然而人慕由于面貌,我思出乎肺腑。若尔一旦相忘,只好终生同去。愁形眉上,看红杏也无颜;恨积胸中,嚼黄莲而不苦(点“苦”字)。到兹无可奈何之天,假寐只期魂一遇。魂遇当能乐一时,醒来依然分两处。恋思千里同心人,故作一篇相思赋(点“赋”字)。

据丁浩然介绍,丁曼卿不独赋佳,诗、文、联俱堪称上品。上世纪九十年代初期,《枞阳诗词》曾多方搜集刊出丁曼卿及其子伯光、孙开益、曾孙朝晖四代佳作诗稿。乡先贤丁文烈在其《守庆山庄诗草》书稿中对丁曼卿一门给予了很高的评介:“文杰三苏千古传,丁家接力祖孙贤。春归浮渡山如画,晚眺莲湖柳似烟。绛帐有缘培杏树,青囊无意束诗笺。蓉公(曼卿别号“蓉”)化鹤归来日,四世同刊应捻髯。”丁曼卿现存诗作还有《望九华》、《解馆》、《题壁画》等十余首。其中《日寇侵华有感》诗云:“春光犹是旧时天,转瞬河山大不然。红杏雨中飞弹雨,绿杨荫外起烽烟。春台岭上人先去,卧榻当中鬼昼眠。莫谓山居花鸟静,心惊风鹤怕啼鹃。”其经历之惨、其伤感之深当为后世警醒。

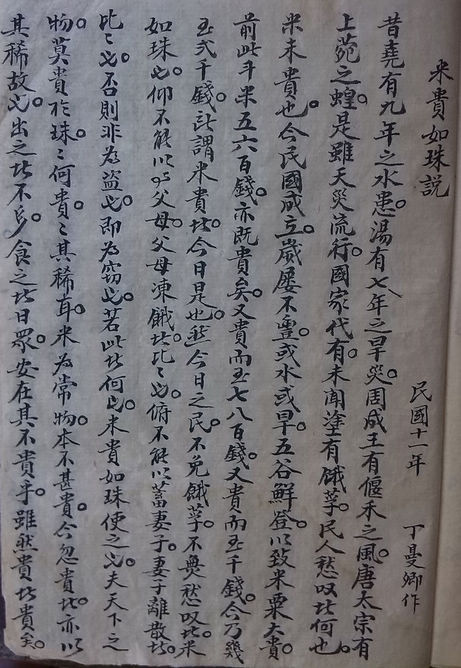

据丁浩然介绍,1988年枞阳县境发大水,丁曼卿儿子先抢稻后抢书,遗憾的是只抢出了一小部分书。其子后将湿书上街几毛钱一斤,卖了几稻箩,真是万分可惜。但在那个物质并不富足的年代,肚子都填不饱,谁还在乎那几筐破书?这和小孩子抓周完全不一样。庆幸的是,项铺老街一居民家中至今还保存有一本《曼卿时文》,系民国十一年丁曼卿手抄八股文论,全一册计35篇,字迹工整修丽,读来字字珠玑。其中一篇《米贵如珠说》:“今民国成立,岁屡不丰,或水或旱,五谷鲜登。以致米粟大贵。”一番分析后,丁曼卿得出:“吾不为多此米者羡米贵,吾不能不为少此米者叹如珠也。天乎天乎,亦谁使此米贵如此乎?”这种为民呼、为民忧的声音虽然小而弱,但他毕竟发声了。在《民生在勤论》文中,他写道:“大凡人之为事,在乎勤以图成也。勤可以兴家,勤可以治国,勤可以王天下。勤之一字,固齐家治国平天下之本也。”他最后议论总结道:“犬守夜,鸡司晨,物尚如斯,人岂可虚游而不勤哉!”

当时南乡有个前辈陈澹然,恃才自负,狂放不羁,人称“野才”、“狂生”,早年也曾在孔城一学馆执教。丁曼卿20岁时,陈澹然高中举人,陈后上万言书,极论富国强兵之术,因而名震天下。二人世居风光旖旎的白荡湖畔,同饮一湖水,经历相仿。丁曼卿作为邑里晚辈,向陈澹然求教斧正自是正常不过的事。丁曼卿曾在《俚句即呈陈老夫子大吟去斧削》诗中记载了二人的交往,诗曰:“天涯劳碌别情多,风雨萧萧唤奈何?绎帐初临谈笔墨,羁人久困受奔波。吹箫纵乞穷途食,把酒能治雅士歌。行至迷津君止宿,好如飞鸟释张罗。”字里行间感谢陈澹然指点迷津,恍如飞鸟脱离罗网,有豁然开朗之悟。

“人上一百,七颜八色。”当地丁氏族人认为,丁曼卿才识学问并不逊色于陈澹然,但丁曼卿更重儒理、不事张狂。这从项铺、金社一带至今流传的关于丁曼卿的谐联秩事可见一斑。项铺老街前有一石庵,庵后面有间石室,住着一个姓汪的瞎子,其妻颇有几份姿色,但作风不好。石室又背靠西风庙(现为白云中学址)。当地一问事的请丁曼卿为石庵题联。丁曼卿题的联是:石室背庵,死罗汉独坐中堂,人往人来常闭眼;庵门对市,活观音深居内阁,街前街后尽焚香。本来这不过是一副寻常对联,但明眼人一看便知端倪。上联说汪瞎子眼瞎身残形同“死罗汉”如摆设,下联喻其妻为“活观音”,赞她美貌漂亮,来往到庵、庙进香的人刻意从他家过,多是来和他老婆嫖宿的,“活观音”偷人,“死罗汉”不知情。此联在当地流传甚广,寓意甚多,也是对封建礼教的一种无言声讨。又有一天,丁曼卿在私塾中瞑目坐着养神,学生背错了课文他也不知道。这时,正好他的内弟杨六将(其脸多麻子)来了,出了一上联:丁先生两耳板聋,用铁棍撬开,和悦洲对面——大通。本来想嘲笑丁曼卿,但丁曼卿随口应出下联:杨麻子一脸粪蛋,拿钢刀刮下,吕亭驿毗连——平坦(大通、平坦皆为地名)。两人相视大笑。

从来文士多好酒,丁曼卿也不例外。“晨游别墅晚归家,二子书生一妇纱(纺纱)。窗外夕阳妻酌酒,一盘春韭炒茶花。”这样的清茶淡酒好不悠闲自在。丁浩然记得这位堂兄多喝几杯后,就会将《说岳全传》中的《吉青吟》吟上一遍,“秋月春风似水流,等闲白了少年头。功名富贵今何在,好汉英雄共一丘。”有时还信笔在纸上背书,小注说古人看破世情,今人不必认真。

丁曼卿好牌是有名的。他有一副自挽联,这样写道:“生本偷闲此处好修三寸舌,死惟恨晚再来不到四方城。”横批:曼卿死了。丁曼卿一生教小书,本来家境就不好,更兼酷好打牌,输多赢少,兵败“四方城”自是必然。虽是教书先生,但丁曼卿口才不佳,有东家开玩笑说他舌条割断有三层,意指他舌笨不灵活,虽经纶满腹,但口表不行,正应了一句谚语:茶壶里煮饺子——有嘴倒(道)不出。因此,丁曼卿在处理一些问题时,讲不出个头绪和所以然。这副挽联将他一生这两大缺憾都清楚明白地点了出来,也算是一种自省自醒,只可惜已然迟了,不会再有来生给他忏悔的机会了。

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 双车道

|