近来我查阅了《桐城县志》、《枞阳县志》,有关阴安侯国方面记录内容不多,一个古县城怎么在历史的长河中就这样不为人知呢?它建于何时?毁灭于何年?何人在这里主政呢?笔者经过实地考察,想从历史的尘埃里,找一点有关阴安古城的信息,根据当地流传说法、历史资料记载及传承下来的古名称,进行简单梳理,以期引起更多的关注。

一、阴安古城存留的痕迹

阴安古城,坐落在安徽省枞阳县项铺镇石溪村与白湖乡山河村交界处。至今还流传着这些称谓:以城皇庙为中心、大院子、小院子、大弄巷、小弄巷、东门口、龟墩、东门小街(半边街)、黑屋里,南门口、碳埠、龙门口、皇家冲、小街叽、鲁家庄,西门口、馆巷、娘娘庙,花园、北门口、乔家凹、尹家凹等。1682年重修城隍庙碑记:“今上御极之五十六年季秋之暮,里中城隍成,董事诸同咸集于庙,梓人诸署其名于梁。余曰:是役也,成于神非成于人也。昔吕蒙代鲁肃为都督兮,桐之南为阴安,其县治据于柳峰西麓,五代时,刘宋因之城隍之建,殆于是始,当时女墙迤逦,官舍参差期间,厕以层楼巨室,刻角飞檐,极宏壮美,为之观有十百于今,兹构者,而今则维庙独存,岂非以神为灵昭昭,故有兴而无废欤。欠然自我朝之初,余挨祖鲲,募而新之,鲲之前,余不得而知唉。则从鲲而新之者,又乌必求之于后人哉,同人曰:信如斯言,则古今人事之推迁而虚名之,不可皆可作是庙观也,顾众善其可误乎?余曰:好善者,不求名而推于人,为善之心则其名不可误。同人曰:唯唯退之而书之,作隍庙碑记。柳塘王树泽敬题”。《重修城隍庙碑记》现存于新建城隍庙内,另有募捐功德碑残碑二块,三块碑记有360多年历史了。城隍庙残存古砖,目前发现三样式种:第一种长29.3厘米,宽18厘米,厚9.8厘米。第二种长32.4厘米,宽16.6厘米,厚7.5厘米。第三种长27.5厘米,宽12厘米,厚5.3厘米。

我生长在石溪街,以前经常听到许多老人讲家乡故事,如许是凡、徐扬武、陶元善(许是凡解放前在徐州任过税官,徐扬武黄浦军校13期,曾是白云中学语文教师,其父徐澹如,以正五品直隶知州随带加二级。陶元善又名陶醉,黄浦17期,参与编修《浮山志》。)谈及阴安侯国的旧事,这些老先生们曾说:陶侃当过阴安侯国令,建有惜阴亭十二座,浮山、会宫、枞阳均有。相传白荡湖流域以前是东海梢,浮山及对面石溪为梢尾,此处主要有三条溪流汇聚,麻溪河、罗昌河(关罗义河)、城西河。在枞阳县项铺镇石溪村与白湖乡山河村交界处有一古城,为阴安侯国城池。从前多次发生过毁灭性战争、瘟疫和水灾,曾一度荒芜,除项铺镇项金村山边王姓,白湖乡的周姓是土居以外,现在的居民祖先基本都是元末明初移居而来的。根据枞阳境内几大姓氏的宗谱记载,一般都传到25世左右,大约700多年。我们祖上来到石溪与山河村交界处有阴安侯国古城时,有废弃城池的残垣断壁,以及周边残存的几座寺庙,到处是荒凉一片,草木丛生。二晋、南北朝时期,对岸的浮山华严寺、金谷寺是梵音萦绕,香火旺盛,“石溪帆影斜阳外,金谷钟声午夜中。”想必过去的阴安侯国是人声喧哗,客流不断,船帆如织。 过去,凡建城池皆有城隍庙,城隍庙一般位于城中。当地流传这样民谣:“章家府、鲁家县;皇家冲,金銮殿”。上世纪,村民在盖房子时,挖基脚时,曾发现一口古井,井圈上有章字,章家是显赫人家;鲁家县,相传三国时鲁肃曾当过令;皇家冲,金銮殿,据说皇帝行宫,有皇妃住于此,娘娘庙也可证实这一点。黄门,一是官名。二汉有黄门令、小黄门、中黄门等,侍奉皇帝及其家族,皆以宦官充任。故后世亦称宦官为黄门。大院子为官员住宅,小院子为一般人员住宅区。龟墩为处决犯人地方,黑屋里为牢房。还流传这种说法:你要害事,把你关进黑屋里。碳埠为碳交易市场,龙门口是学校和考试地方,谓之鲤鱼跳龙门,南门口,农民在七十年代耕地时,曾挖过墙基青砖。小街叽是鱼市,馆巷为茶楼酒肆一条街;花园为城中花园,过城西河西面是墓园。

二、阴安古城位置特殊,为军事要塞

阴安古城,从北门口到皇家冲,在南北一条轴线上,南北长约四千米,从东门小街至花园,东西长约3千米。出北门三公里白湖乡境内有龙城、万安桥、柳子寺、小矾山、龙井等,出龙井、阳关岭至庐江县店桥、无为,出北门向西北有公塥、龙城、庐江县罗河镇、泥河镇。出门东有柳峰山为屏障,出南门向西南约三公里石溪村境内有、章庄、南庄、梅神庵(放生奄)、刘家园、刘家坂、驻马墩(在湖中);出西门有石溪河与浮山相对,向东南约三公里柳西村境内有黄门、旗岗,再向南为边山至湖;向东南三公里柳西村境内有陈团、天真寺、刘门、刘家大屋、幸庵,经项铺向孙畈、横埠吕亭、汤沟等地;正南2公里以外是獭桥湖、竹子湖,折东南经双溪河、王家套通向长江;石溪河南岸通向会宫、枞阳。 刘门是军事营门,刘家大屋是驻营地,经此是一条通往东南要道,黄门口前是旗岗,是军事岗亭,从南庄到刘园、刘坂为皇家林园,向前1公里,为驻马墩,与会宫乡亭子山成犄角之势,是军事关口,能监视过往船只;北经龙城、龙井、矾山是一马平川直达舒城、庐江、合肥等地。石溪古渡口向西,通往枞阳、浮山、桐城。在水路上可扼南北咽喉,南隔长江与池州、殷汇相对,上可接彭泽、九江、武汉,下通繁昌、芜湖、南京。北通舒城、庐江、合肥、寿县、亳州等地。阴安城陆路距枞阳约30公里,距桐城约50公里,距舒城约80公里,距庐江约50公里,距合肥约110公里,距许昌约600公里,距洛阳约760公里。水路距池口约35公里,距九江约200公里,距南京约320公里。阴安城东依山,可隐千军万马,有取之不绝的粮草,是易守难攻之地。西和南依石溪河连长江,水路相当于现在的铁路,可纵南北,横贯东西,是水上交通枢纽,历来是兵家必争地。我曾亲眼见过,上世纪五、六、七十年代,农民兴圩堤时,挖过木船以及箭、剑、弓等兵器及构件,还有铜钱、玉器、瓷类、陶类器物。民间有这种说法:曹操杀人八百万,在数者难逃。

三、历史文献记载

桐城县道光七年续修县志记载:“宋属南豫州庐江、晋熙二郡。宋书州郡志:庐江太守舒令,汉旧地。晋熙太守阴安令,汉旧名。晋太康地志:属顿邱。文帝二十五年,以豫部蛮民立太湖、吕亭二县。一统志表:阴安侯国。宋侨置属晋熙郡吕亭县,宋元嘉中置,后废。按晋书:孝武以庐江之南郡,分作晋熙郡,宋仍晋之旧。其阴安属晋熙者,疑今桐城之南界。其舒属庐江者,疑今桐城之北界。如汉时之龙舒,枞阳也。齐属南豫州庐江,豫州晋熙二郡。南齐书•州郡志:阴安属豫州晋熙郡,舒属豫州庐江郡。又吕亭左县,属庐江郡。注:建元二年,割晋熙郡属”。(《桐城续修县志》卷第五沿革表)

历代资料记载:1、宋代判府御带马帅安抚节使太尉孟珍翰,题书于浮山隐贤岩石壁上:“昔年道友到齐安,今日重来只一般。讯手乘时推出世,淮山深处是浮山。”嘉熙元年(公元1237年)秋八月十五日。石刻长1.4米,宽0.9米。

2、晋熙太守,晋安帝(隆安元年,公元397年)分庐江立。领县五,户一千五百二十一,口七千四百九十七。去州陆八百,无水;去京都水一千二百,无陆。怀宁令,晋安帝立。新冶令,晋安帝立。阴安令,汉旧名,属魏郡,《晋太康地志》属顿丘。南楼烦令,《永初郡国》、何、徐志无。太湖左县长,文帝元嘉二十五年,以豫部蛮民立太湖、吕亭二县,属晋熙,后省,明帝太始二年复立。(《宋书》卷三十六志第二十六南朝梁•沈约)

3、晋熙郡,新冶、阴安、怀宁、南楼烦、齐兴、太湖左县。(《南齐书》卷十四志第六•州郡上)

4、顿丘太守,江左屡省置,孝武(宁康元年,公元373年)又侨立,何无。领县四,户一千二百三十八,口三千八百五十一。催顿丘令。卫国令,《晋太康地志》有。肥阳令,何志以前无。阴安令,二汉属魏。魏属阳平,晋属顿丘。(《宋书》志第二十六•州郡二)

5、《一统志》:顿丘城,亦名阴安古城。误矣。”(《读史方舆纪要》清-顾祖禹•18•卷十六)

6、起屠维协洽,尽昭阳大渊献,凡五年。……(公元479年4月20日)辛酉,杀宋宗室阴安公燮等,无少长皆死。前豫州刺史刘澄之,遵考之子也,与褚渊……(《资治通鉴》作者:司马光,第135卷【齐纪一】)

7、辛酉,阴安公刘燮等伏诛。追封谥上兄道度为衡阳元王,道生为始安贞王。(《南齐书》卷二本纪第二高帝下)

8、六年(庚戌,公元350年)张贺度、段勤、刘国、靳豚会于昌城,将功邺。魏主闵自将击之,战于苍亭,贺度等大败,死者二万八千人,追斩靳豚于阴安,尽俘其众而归。闵戎卒三十余万,旌旗、钲鼓绵亘百余里,虽石氏之盛,无以过也。(《资治通鉴》作者:司马光,第98卷)

9、自九月至二月,大战城尚败退,入城守。太祖将围之,乃夜遁。追至邺,收其麦,拔阴安,引军还许。(《三国志》晋,陈寿,卷六•魏书六)

10、大道之行,与三代之英,朕虽闇昧而有志焉。夫昏明……降宋晋熙王燮为阴安公,江夏王跻为沙阳公,随阳王……世胙江南,作为魏藩,乃发兵数万,号称二十万人,归……《南北史演义》(第二十六回篡宋祚废主出宫,弑魏帝淫妪专政)

11、从攻尚于邺,尚坚守不下。太祖还许,使辽与乐进拔阴安,徙其民河南。《三国志•张辽传》

12、从破袁绍,绍死,又从讨谭、尚于黎阳,连战数克。诸将欲乘胜遂攻之,嘉曰:“袁绍爱此二子,莫适立也。有郭图、逢纪为之谋臣,必交斗其间,还相离也。急之则相持,缓之而后争心生。不如南向荆州,若征刘表者,以待其变;变成而后击之,可一举定也。”太祖曰:“善。”乃南征。《三国志魏书十四》

13、文帝即王位,转前将军。分封兄汛及一子列侯。孙权复叛,遣辽还屯台肥,进辽爵都乡侯。给辽母舆车,及兵马送辽家诣屯,敕辽母至,导从出迎。《三国志.张辽传》

14、附案卫青传作穷古口用索隐引韦昭云县名未详赵氏汉璜恋正疑即左传成一一年之石穷杜注谓在济韭卢县束又粗玺亢朔五年封侯者十人乐安以四月乙巳封限蹴南赍合骑龙领宜春阴安发千以丁未封造成从平涉朝以乙卯封。(《光绪广雅丛书本》卷13-18牵拉误侯上缺今字)

15、附案汝南豫章皆有宜春县此盖封于鳞南豫章之宜春当元光六年日封长沙定王子刘戍拉时见存也攻侯案功盥毁适然各本是功字又宜春阴安发干皆哭书封户据传是各千一百贡。(《光绪广雅丛书本》卷13-18是苴岸也此表以南赍合骑列乐安之前以随成)

16、浮丘,附案汉表在沛盖即水经注一十所云淮水东逼浮山昔也楚元王受诗于浮丘伯当亦以地为姓侯刘不审案汉表作节疾刘不害此失书谥又误害为审今侯霸案今字衍。(《光绪广雅丛书本》卷13-18王子侯者年表第九)

17、《史记•孝文本纪》:丞相陈平、太尉周勃、大将军陈武、御史大夫张苍、宗正刘郢、【集解】:汉书百官表曰:“宗正,秦官。”应劭曰:“周成王时,彤伯入为宗正。”朱虚侯刘章、东牟侯刘兴居、典客刘揭皆再拜言曰:“子弘等皆非孝惠帝子,不当奉宗庙。臣谨请阴安侯【集解】:苏林曰:“高帝兄伯妻羹颉侯信母,丘嫂也。”列侯顷王后【集解】:徐广曰:“代顷王刘仲之妻。”骃按:苏林曰“仲子濞为吴王,故追谥顷王”也。如淳曰“顷王后封阴安侯,时吕嬃为林光侯,萧何夫人亦为酂侯”。又宗室表此时无阴安,知其为顷王后也。【索隐】:按:苏林、徐广、韦昭以为二人封号,而乐产引如淳,以顷王后别封阴安侯,与汉祠令相会。今以阴安是别人封爵,非也。顷王后是代王后,文帝之伯母。代王降为郃阳侯,故云“列侯顷王后”。韦昭曰“阴安属魏郡”也。与琅邪王、宗室、大臣、列侯、吏二千石议曰:‘大王高帝长子,宜为高帝嗣。’原大王即天子位。” 《史记•十二本纪•孝文本纪》

18、昌至渭桥,丞相以下皆迎。宋昌还报。代王驰至渭桥,群臣拜谒称臣。代王下车拜。太尉勃进曰:“原请间言。”宋昌曰:“所言公,公言之。所言私,王者不受私。”太尉乃跪上天子玺符。代王谢曰:“至代邸而议之。”遂驰入代邸。群臣从至。丞相陈平、太尉周勃、大将军陈武、御史大夫张苍、宗正刘郢、硃虚侯刘章、东牟侯刘兴居、典客刘揭皆再拜言曰:“子弘等皆非孝惠帝子,不当奉宗庙。臣谨请阴安侯列侯顷王后与琅邪王、宗室、大臣、列侯、吏二千石议曰:‘大王高帝长子,宜为高帝嗣。’原大王即天子位。”代王曰:“奉高帝宗庙,重事也。寡人不佞,不足以称宗庙。原请楚王计宜者,寡人不敢当。”群臣皆伏固请。代王西乡让者三,南乡让者再。丞相平等皆曰:“臣伏计之,大王奉高帝宗庙最宜称,虽天下诸侯万民以为宜。臣等为宗庙社稷计,不敢忽。原大王幸听臣等。臣谨奉天子玺符再拜上。”代王曰:“宗室将相王列侯以为莫宜寡人,寡人不敢辞。”遂即天子位。《史记•十二本纪•孝文本纪》

19、今建在,可征问,具知淮南阴事。《史记•淮南王传》:王有孽子,不害最长,不害子建,材高有气,使所善寿春庄芷上书天子。又见《汉书•淮南王传》。

20、汉高祖时期,封其长兄刘伯为阴安侯,其子阴安侯刘不审(一作“不害”)曾参与迎立汉文帝事件。后因无嗣而除国。《史记•十二本纪•孝文本纪》

21、汉武帝时期,阴安侯为卫霍五侯之一,是卫青之子卫不疑封爵。元朔五年春始封,有1300户。元鼎五年,因酎金失侯事件失去爵位。《史记•十二本纪•孝文本纪》

22、阴安侯不疑,四月丁未以青功封,十二年,元鼎五年,坐酎金免。《汉书•外戚恩泽侯表》

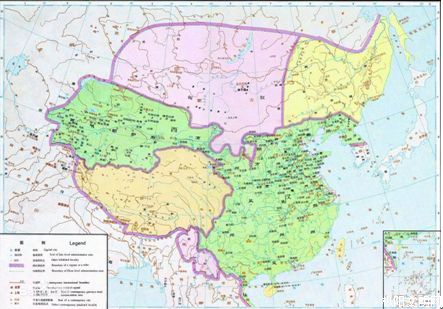

23、皇女男(刘男),建初四年封武德长公主。皇女王(刘王),四年封平邑公主,适黄门侍郎冯由。皇女吉,永元五年封阴安公主。肃宗三女。《后汉书•皇后纪第十下》 24、二汉及南北朝参考地形图

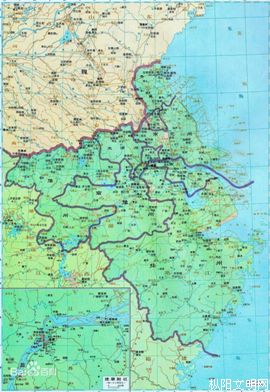

地图一:南北朝•齐

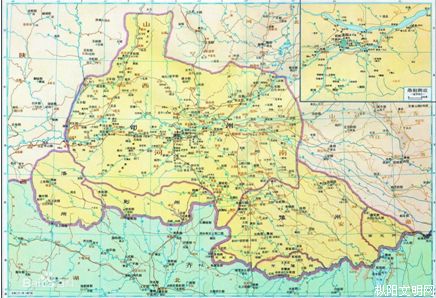

地图二:南北朝•魏

地图三:西汉

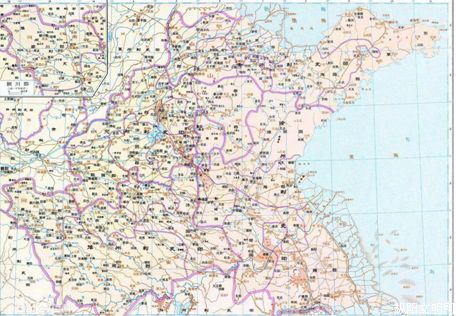

地图四:东汉

地图五:三国地形图

四、几点思考

阴安侯国建城时间很早,曾经为豫州、扬州、九江、魏所辖,是军事要地之一。历来战争频繁,称谓复杂。作为一个侯国城池,在历史长河里应该有其蜘蛛痕迹。根据实地考察,在访问一些文化人同时,结合民间流传的故事,在梳理一些历史资料的基础上,得出以下几点思考:

1、在北魏以前,江河不分,自郦道元所著《水经注》以后才有江河之分,加之黄河、淮河在历史上多次改道,河南不能完全说是当今的河南省了,有淮河之南之说,豫州在不同的历史时期,所辖地域不一样。过去许多人认为,只要是河南、或豫就想到是当今的河南省的区域,这是误区之一。

2、顿丘郡,南齐时治所不清,但侨置一词,说明是北方移民向南方迁移,而保留的名字。就象当今台湾故宫一样。历史上庐江郡治所有多处,不是今天的庐江县城。以前的令是军事首长,逐渐为半军事半行政,后来是行政称谓。

3、明朝以前没有地方志,明朝建立以后才修地方志,后来各地方志基本上是根据考察前人的东西,加上自己的见解,着墨有所不同,记录有多有少,有疏忽和迁强的,在所难免。如漅湖,后来简化巢湖,居鄛,志书为南鄛,漅与鄛是不一样的,古人造字也是有考究的,有人把居鄛也往巢湖靠拢,结果范曾就成了巢湖籍人士了,这也是误区。

4、阴安,阴,淮水之南柿山(柳峰山西向余脉)之北为阴,安,安全之地。

历史上有二个阴安,时间不一样,地域不一样。有关刘不审和刘不害历来争议很多。第一个阴安侯在汉初,高祖刘邦封其长兄刘伯妻为阴安侯。刘伯子刘不审,因无嗣,废阴安侯。第二个是在公元前196年后,刘邦儿子刘长封为淮南王,淮南国共领有九江、衡山、庐江和豫章4郡,都城在寿春,因获罪,死时年仅25岁,在汉文帝时,刘长儿子刘安继承淮南王,年仅4岁,刘安的儿子刘不害因为是庶出,很少得到刘安的宠爱,刘不害儿子刘建跑到长安告发了刘安,平叛后,废淮南国。汉朝有规定,皇封国、侯,他们子孙在所封地内继续封侯,因此刘不害封在庐江郡所属的阴安侯,不可能封到河南的阴安。历史上人们怀疑刘不审和刘不害有误,那么他们不是同一父亲,父亲名字不会错的,刘长与刘不审是同辈的。刘不害是刘不审孙子辈。前一个河南阴安侯废除后,在安徽淮南王属地又封了个阴安侯。过去人们把安徽省阴安理解成河南省的阴安。疑点:河南省怎么没有阴安城池的相关信息?

汉武帝时,封卫青之子卫不疑阴安侯。阴安侯,中国汉代列侯名。先后有多人曾被封此爵位。东汉后基本还是刘氏宗族在这里为侯。公元479年4月20日,宋刘因不满南齐的统治,南齐高皇帝萧道成一怒之下,在这里进行屠城了。阴安公刘燮为南齐萧道成所灭,最后一任长官为刘燮。

5、曹操攻邺不下,后来接受郭尚南征计划,张辽基本在南线作战,主要战场在淮河以南及长江流域一带,庐江郡、荆州等地,吴国兵马打到现在河南顿丘(清丰县)可能性不大,因为这要北过亳州(谯)、许昌的,历史上孙权没有打到亳州以北的,再者亳州周围有曹操重兵把守,北方打得较凶著名战争,逍遥津之战,最后以张辽获胜而告终。三国时期吴国的鲁肃、吕蒙、魏国的乐进或李典可能做过临时军事长官。

6、从西汉到南齐,当阴安侯(令、公)大致轮廓是:刘不害(约公元前160)、刘建、卫不疑……(三国时期)吕蒙、鲁肃、乐进或李典……(晋)陶侃……(南齐)刘燮(xiè)(公元479)。

7、陶侃任阴安令时,有陶侃还酢的故事,传说陶侃观竹湖落雁,竹子湖离阴安城不远,站在城南的小山上就可以观看。

8、柳峰山,现在还有老人把柳峰说成刘家[ga]封,是否读音有误?过去人们对山河称谓有讲究的,柳字来历不明。石溪河向北通庐江县罗昌河至平顶山,在万山镇大枫叶树与巢湖相通,淮水可经此入江,而淮水不能只限于当今的淮河,应该一片流域。阴安侯国应为三国时魏吴争夺之地,历史记载名称与当今不一致,加之这里经过多次战争清洗,多次移民,以至于阴安侯国城失考。

9、从《桐城县志》上看,先秦的不说,从西汉到唐朝老桐城范围内没有人物记载,也是一件奇事。这应该与阴安侯搞混淆有关。

10、刘邦封侯之前,这里肯定有城之基础,那么先秦时期是什么呢?是不是南鄛国?鄛,与洞穴有关,是不是对岸浮山,浮山又称为“浮邱、浮鄛山”,这里许多洞穴可以适合人类住居,能住上几千人是不成问题的。目前无确凿资料,暂不作分析。但在项铺镇项金村林院前一里神墩的地方,曾经发现过先民居住的遗迹,上世纪在浮山周边钱桥镇内,发现新石器时代晚期至商周时期的聚落群遗址——双塘新石器遗址,说明远古时就有人类活动与栖息。 阴安侯国毕竟在1530年前消失了,建一座城池不是一代人能够形成规模的,毁灭一个城池在一举之间。加上这么多年的沧桑变化,许多东西难以核准。以上只不过是自己的观点,也许有些荒诞,由于水平有限,提出几点思考对阴安侯的考证是否有帮助?具体详实考证有待专家进一步研究。吴成立

(特别说明:本文未经授权不得转截或引用)

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 王长学

|