吴成立(本文章仅代表个人观点,请勿转载。如转载,请与作者本人联系。)

罗珦(古音读shàng)是唐朝中晚期一个好官。是越州会稽(今浙江绍兴)人。他的远祖罗龚,曾任蜀广汉太守蒙晋西鄂节侯宪给事中,政绩卓著。曾祖罗彦荣,唐朝任同州长史,祖父罗思崇,任韶、睦、常三州刺史,父亲罗怀操,任桂州兴安县令,封赠华州刺史。生于唐开元二十四年(公元736年),他为官四十四载,从主管祭祀,一直做到太子宾客,莅位十六个官职。在百姓心中他崇尚科学,反对迷信,兴修水利,艺桑亩亩,关心疾苦。在他的同僚面前是胆识过人,谦虚谨慎,品行端庄,才华出众。在皇帝眼中他为官清廉,作风正派,高网宽禁,有制有伦。加封为“太中大夫守太子宾客上柱国襄阳县开国男赐紫金鱼袋。”在当时相当于宰相的待遇。

罗珦父亲罗怀操在兴安县当县令时,为官清廉,家里十分清寒,四十多岁时养了罗珦,中年得子可谓是非常高兴,但好景不长,罗珦六岁时父亲去世,母亲徐氏带着罗珦在老家度日,靠纺织糊口,并变卖祖产供罗珦读书,17岁那年家里失火,房子烧光,日子实在过不下去,母亲徐氏只好带罗珦背井离乡,去京城投靠在吏部供职兄长徐浩。公元755年夏天,罗珦母子一路行乞至齐安(枞阳县石溪),由于饥饿和高温,他们晕倒在一棵梅树下,被路过这里的浮山寺住持僧遇上,看到这种情况后,立即在居民家化来米汤进行施救,罗珦苏醒后,僧人询问缘由,见罗珦目眉清秀,气宇不凡,为落难公子,非一般人家子弟,并领他们母子到浮山寺。为了使罗珦方便读书,寺里特地安排一间僧房供其食宿。三个月后,他们又继续北上,寺里还送了盘缠。罗珦在京城找到了舅父,舅父徐浩认为罗珦将来能成大器,并把他哥哥的女儿许配他为妻。公元762年,功夫不负有心人,罗珦以出色的才华高中进士榜。同年,向唐代宗上书言事,切中时要,授以太祝官职,随后,“由吏资转长水河南二县尉万年主簿,分董计司湘中之赋,授大理司直,嗣曹王以宗室吏师,节制洪荆襄三府,公皆赞其师律。历监察御史殿中侍御史祠部员外郎,府除,徵为奉天令,刺庐寿二州,就加御史中丞,入为司农卿京兆尹。”《全唐文》卷五百六。

罗珦当官后,不忘落难时遭遇,就在他当年晕倒的地方建了自己的别墅,在屋后又新栽了许多梅树、桂花等,称为梅园,并把他母亲安排在别墅里居住,作为自己故乡,人们称这个别墅为“罗珦家”。他的儿子罗让把园里一处旧房基盖了三间房子,还请了看梅园的人,按一定时间祭祀梅神。相传旧房基为汉代梅福曾隐居于此。后来这看梅园里房子成了庵堂,叫梅树庵,又叫梅子庵。由于此地有放生习俗,人们在梅树庵边又建了放生庵,庵的西边小圩为放生池,以前叫官池,周边有柳树到叶家墩、莲花墩,墩上有亭,叫清心亭(飞霞亭),池中种有双蒂莲。解放后拆庵建石溪小学,放生庵搬迁到巉山顶上,梅树庵现已不存。罗珦母亲去世后,他自己到长安做官,他儿子罗让也中了进士在外做官,此房无人居住。梅树长大了,周边有夭折幼儿,都葬在梅树下,人们认为小孩子死后应该到阴间花园里看花,后来梅树被砍,这里就成了幼坟冈,人们称为“罗珦冈”。

罗珦在当庐州刺史时,回访浮山寺,写了一首诗《行县至浮查山寺》:“三十年前此布衣,鹿鸣西上虎符归。行时宾从过前寺,到处松杉长旧围。野老竞遮官道拜,沙鸥遥避隼旟飞。春风一宿琉璃地,自有泉声惬素机。” (《全唐诗》卷313-10)。这首大意是:我三十年前在这里还是一个平民百姓,我西去长安受皇上命令又回到此地,当时的我,来到浮山寺时是一个宾客,现在回来了,这里松杉都长大了,老百姓见到我当官回来,都纷纷向我朝拜,连水边的鸥鸟看到我的车辕旌旗都远远避让,我再次回访原来住过的僧舍,山上的泉水反复诉说着从前的我落难在浮山寺的那段机缘故事。浮查山,查同槎,有人说这不是枞阳浮山吧,怎么罗珦当庐州刺史,管到枞阳来了?请看唐朝太子詹事杨凭撰写的《唐故太中大夫守太子宾客上柱国襄阳县开国男赐紫金鱼袋罗公墓志铭(并序) 》:“入以材能为九卿,典司金谷,由朱邑之课第,循牟融之事任”。(《全唐文》卷478 )。朱邑,《光绪续修桐城县志》、《枞阳县志》都有记载,属西汉官员。朱邑初任桐乡啬夫,后来人们常以朱邑指代旧桐城县。浮槎山,浮查山,浮祥山,可能是读音问题。《光绪庐江县志》和《嘉庆庐州府志》,这二本志书上都详细描述了枞阳、桐城的山川,齐安和浮山在唐朝某段时间属于庐州管辖。

罗珦当庐州刺史时,非常爱民,亲历亲为,兴建公办学堂、倡导尊儒以启发民智,开垦农田二万倾,兴修水利,兴修罗珦河,人们为了纪念他把此河命名为“罗珦河”,现在人们读罗昌河应该是读音问题。罗珦在任庐州刺史七年中,使庐州社会经济面貌和精神面貌有了较大的改善,为中晚唐社会安定起到巨大作用,受到淮南节度使杜佑的高度赞赏。杜佑以其政绩上报朝廷,帝赐罗珦以金紫服。不久前,我到庐江县罗河镇遇见一位85岁李姓老先生,他也认为罗昌河应该是读音有误,并说罗珦(昌)河的水,以前在罗河镇的沙冈与庐江的水系是相通,后来堵起来了,形成今天看到的样子。

罗珦于公元809年11月在长安城宣平里的私宅去世,享年74岁。谥号夷,葬在会稽。他去世前把自己生前所写诗文全部烧毁,以仰前人之德,仅留一首诗《行县至浮查山寺》,收录在《全唐诗》里,唯有宰相权德舆撰写德政碑,太子詹事杨凭为其写墓志铭,收录在《全唐文》中流传后世。相传罗珦的德政坊和德政碑在罗珦(昌)河边的白湖乡公塥村牌坊村民组,牌坊为红麻石结构,已毁。但罗珦感恩社会,为民造福的美谈至今还流传世上。

说明:故事是老人们讲的,地名还存在,史料也查到了,至于枞阳何时何地归庐州管辖,请咨询史志专家。

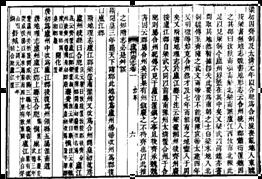

嘉庆庐州府志一

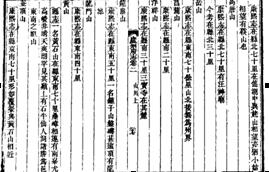

嘉庆庐州府志二

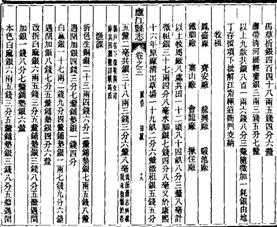

光绪庐江县志

石溪放生庵

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 王长学

|