今年的夏天尤其炎热,39℃以上的高温区域在地图上红彤彤一片,气象台频频拉响高温红色预警。室外热浪滚滚,人们躲进空调房,一边吃西瓜、喝冰啤,一边埋怨太阳太辣。可是,我们在享受人造清凉的同时,有没有想过,在没有冰箱、电扇和空调的年代,童年的我们是怎样消夏的呢?

01

捕鸣蝉

乡下多树,房前屋后,树延伸到哪里,蝉声就唱响到哪里。清脆的蝉鸣,是一种召唤,勾住了一双双好奇的眼睛。弯腰弓身,猫一样蹑手蹑脚地走过去,慢慢靠近,五指并拢,快速出击,捂住树干,那夏蝉,就在掌心吱吱吱地惊叫了。活捉的蝉被细线拴住,只好围着主人兜圈子,转晕了,错把人体当树干,飞到小伙伴身上,胆小的吓得哇哇大哭。玩腻了,我们便将它系在树桩上,用细竹枝轻按它褐色的肩背,按一下叫一声,再按,却不叫了,大约识破了我们的诡计吧。

树多蝉多,竹园里,池塘边,山坡上,树林里,到处都能听到蝉的歌声。蝉是天生的乡村歌手,一声蝉鸣,百蝉呼应,将村庄唱沸了。有时候,它们还错把月光当日光,于明月夜扯上几嗓子。“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。”“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。”徜徉在绿树成荫的乡村小道,聆听古诗一般的蝉声蝉韵,心里有说不出的惬意和清凉。

02

捉蜻蜓

红蜻蜓是乡村的舞者,在低空划出优美的弧线,吸引着玩童好奇的眼睛。一只红蜻蜓静立于草尖,似与草尖连成一体。我屏住呼吸,猫着腰,轻轻地挪步,慢慢靠近,正要伸手去捏那平伸的翅膀,红蜻蜓却闪电般地腾起,悬停在另一处天空。

夏天的黄昏,暑气渐消,丝丝凉气从树梢上漫下来。村口的稻谷场上空,无数只红蜻蜓集结盘旋,密密麻麻地穿梭飞翔。它们的身体五彩斑斓,单是红色,就有浅红、砖红、腮红、艳红、深红、紫红等多种搭配,远远看去,犹如一团淡淡的红雾。将柳枝、藤条或铁丝弯成圆圈,绑在长棍一端,往蜘蛛网上一罩,一张密而粘的蛛网就做成了。我拿着网具在蜻蜓乱飞处挥舞,或者拿起竹枝编扎的大笤帚一阵乱扑,总能活捉到被按在扫帚下的倒霉蛋。

红蜻蜓太漂亮了。通体鲜红,犹如成熟的红辣椒;长长的翅膀,镶嵌着几条规则有致的经络;四只复眼,好似晶莹的石榴籽。伸出手指轻触,它立即张开细脚,死死抓住指头,宛若抓住救命稻草。我把红蜻蜓放到蚊帐里,让它捉蚊子。夜晚,我做了个梦,梦见与红蜻蜓一起飞翔。

03

扑流萤

夜幕徐徐拉开,田野、山峦渐渐融化在黑夜里。伴随着远处的几点蛙鼓,几声犬吠,一只只萤火虫提着一盏盏小灯笼,在夏夜的乡野里翩跹起舞。

借着星光,我和几个小伙伴来到村口。那儿有草丛,有小树林,是萤火虫的舞台。它们从草丛中飞出来,忽上忽下地跳起华尔兹,舞姿舒缓而轻盈,尾巴后的荧光也随之划出优美的弧线,闪闪发亮。而停栖在树叶上的萤火虫,犹如圣诞树上满挂的彩灯,忽明忽暗地眨着眼睛。放眼望去,房前屋后,田野山岗,到处都是荧光闪烁,恰似璀璨的星河,把夏夜的村庄打扮得火树银花,曼妙多姿。

捉流萤是一件有趣的事。手拿一把蒲扇,对着飞舞的流萤轻轻一挥,流萤便掉落在地。有时流萤从身边飞过,伸手一抓,捂在手心,再小心翼翼地放进鸭蛋壳里。合扣在蛋壳里的萤火虫一明一灭地闪着,将蛋壳照得晶莹透亮,如同一只发光的宝石。

我将装有萤火虫的鸭蛋壳用细线吊在竹竿上,当成灯笼。伙伴们见了,十分羡慕,满院子追逐,疯跑,边跑边唱:“萤火虫,打灯笼,飞到西,飞到东……”

04

摸鱼

村口有水塘,胆大的男孩子脱光了裤子,跳进水里扎猛子,扑通扑通地游泳,砰砰砰地拍水,惹得我好生羡慕。我胆小,不敢下水,但山边的溪水潭,还是可以玩的。溪流不大,潺潺细水自人工修筑的石坝低凹处缓缓流出,跌入坝下的水潭。潭水清澈见底,几只野鱼野虾在石缝间钻来钻去,逍遥自在。

那时我刚学过课文《小英雄雨来》,总想着像雨来一样赤条条地在水里钻来游去。在溪边放牛时,我连着短裤一道下了水,将脖子以下潜入水下。潭水清凉,坐在水下比烈日曝晒舒服多了。我和小伙伴们泡在潭水里,顺便在石缝里摸鱼捉蟹掏虾。水里的鱼虾机灵,不好逮;但捉螃蟹就容易多了,轻轻捏住它的后背两侧,任凭大钳挥舞也是徒劳。

05

扒泥鳅

夏季气温高,泥鳅也变得更加狡猾。双抢割完早稻,泥鳅们喜欢在田沟淤泥里掩着,只露出小半个脑袋。要逮到它们,就得与伙伴们合作,从田沟的两端向中间围追堵截,一点一点地扒去泥浆。包围圈缩到最小,只剩下合围后一尺长的一截淤泥时,我们几双小手快速将仅存的一堆泥浆从田沟抛向沟沿的稻田,那些藏在泥浆中的泥鳅立即现了形,蹦啊跳的。我们立即扑过去,按住,捧起,扔进篓里。田沟里的泥鳅能逮住的,只是少数,大多数还是溜掉了。什么时候溜的,溜到哪里,一直是个谜。

最有意思的,是在塘泥中扒泥鳅。夏秋连旱,塘底干涸,留下一塘淤泥。我和小伙伴纷纷跑到淤泥中,划一道泥印抢占“地盘”,从“地盘”四周向中间扒泥。双手并拢,切蛋糕似地刨出一块泥,细细扒开,基本上都有收获。除了泥鳅,有时候还能刨出蚌、虾、小鱼、螃蟹之类,运气好的话,还能捉到黄鳝。最惬意的,是发现泥鳅王,差不多有筷子长,比大脚趾还粗。捧是捧不住了,得喊几个小伙伴过来,一起逮。伸出中指弯成钩形,锁住泥鳅颈部七寸,死死勒紧。这时泥鳅喉部受挤压,发出吱吱两声怪叫,便软了身子,任由摆布。要是没勒紧,泥鳅会猛甩尾巴,溅得满头满身都是泥,一个个成了大花脸。

扒泥鳅虽然弯腰弓身,腹部受泥水熏蒸,背部受太阳曝晒,一身泥,一身汗,但与扒泥鳅的乐趣比起来,流点汗,被太阳晒黑了皮肤,又算得了什么呢?

06

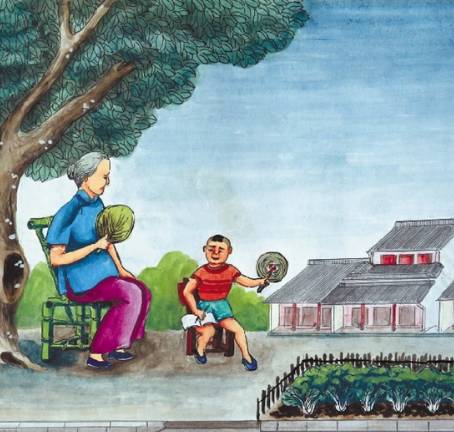

月下纳凉

那时农家住的是低矮的土墼稻草屋,窗户又小,到了夜里,十分闷热。但是,我们自有办法——到室外去纳凉,尤其是有月光的夜晚。

太阳还没有躲进山后,庄子里的小伙伴们便将门口纳凉的空场,打扫一番,泼上凉水,搬出竹榻、凉床。母亲将黄荆、野蓼、艾蒿放在火盆里点燃,摆在空场周围,利用浓烟熏蚊。夜幕降临,一轮明月挂上树梢。大人带着被单,坐在平铺于草地的凉席上,摇着蒲扇,聊些农事。我和小伙伴们忙着捉迷藏,扑流萤。玩累了,就躺在竹榻上,看夜空中的星星。

月色溶溶,星河点点,如水的月光似水银泻地,给田野、山峦、村庄、树林披上了一层银辉,似流霜,又似刚下的一场小雪。田野里氤氲出清爽新鲜的水汽,在月光下缥缈升腾,如梦如烟,沁人肺腑。露珠不知什么时候悄悄挂上了小草的头顶,暑气消下去,清凉怡人的田园气息弥漫过来。热闹一天的村庄,在月光中沉沉睡去。在月光下纳凉的我,仿佛被月光淘洗过一般,浑身通透,内心宁静。在这清爽静谧的乡村月夜,听着母亲讲述牛郎织女的爱情故事,我渐渐地进入梦乡……

童年的夏天,虽没有电扇、冰箱和空调,但是可以亲近泥土,亲近自然,感觉不到酷热,也没有哪个孩子中暑。可是现在,中暑的人越来越多,是气候越来越热,还是我们的耐热能力越来越差?我不知道。我只知道,在这个高烧不退的三伏天,回望童年的夏天,心里已是清凉一片。疏泽民

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 木子

|