老家通往杨湾街的是一条曲曲折折的羊肠小道,足有三里多长。

杨树湾,我魂牵梦绕的故乡,一生一世都看不够体味不够的地方。

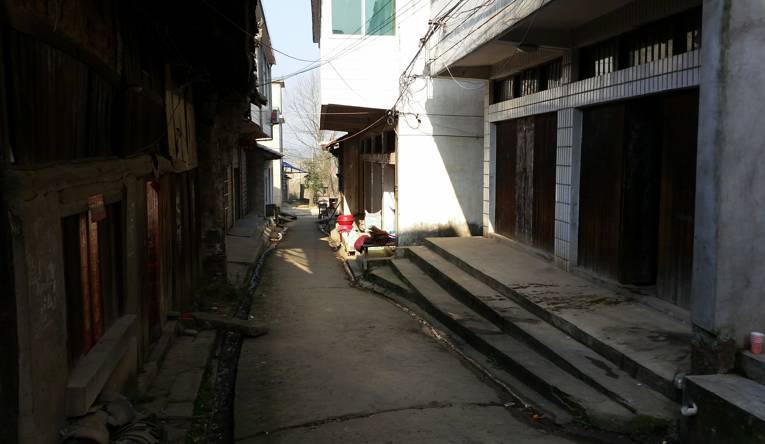

少年时代的杨湾老街一色白墙灰瓦马头墙,街道宽不过五米,中间由青石板铺就。街道两边的房子大多砖木结构,有的上下两层,楼板黑漆漆的,显示出杨湾街古老的岁月。

解放前乃至明清之际,由枞阳镇步行到桐城县城,也从杨树湾经过。每当桃红柳绿的春天,这里还可看到意气风发的学子们,身背棉被和日常生活用品,结伴赴桐城县城赶考。这些都是昔日的繁华,我少时当然已经看不到这样的景象了。

杨树湾留给我的美好回忆很多,但最回味无穷,给人生种下幸福种子的,则是杨树湾周边村民上街赶集洋溢在脸上的笑容和幸福。尽管那个时代很贫穷,村民很清苦,但村民追求幸福,创造生活的热情很高。还有就是那由老家通往杨湾街的逼仄的小道,即使你是一个外地人,在小道上走上一个来回,也会强烈地感受到乡风的淳朴和厚重。

上杨湾街,一直以来是周边四邻八乡村民生活的重要组成部分,也是杨树湾周边乡村的一道风景。除掉农忙季节,不管有事还是无事,村民们早上醒来最惬意的事情就是上杨湾街。

男人和小孩子上街,大多要洗把脸,穿件整齐干净的衣服;也有衣着不整就急着出门的,但常常被他们的女人或者母亲喊住,重新拾掇齐整,方可上街。女人上街的机会比男人少,偶尔上街,自然更讲究,从头到脚每个细节都注意打扮得体,生怕被别人挑出不是。

上街头,店面多,人也集聚的多,摩肩接踵,人声鼎沸。摆在街道两旁的主要是猪肉案子,全是黑猪肉,村民最喜欢买猪腩子厚的肥肉,以上坎子(猪前脥背)处肥肉为佳,猪腿上的精肉和排骨是不受欢迎的。木制架子上摆满豆腐、生腐、千张等豆制品。下街头主要是鱼市,菜子湖的鱼虾都是活蹦乱跳的,想买好的鱼虾不起早是难以如愿的。

大多数村民都是起早上街,办完事回家吃早饭、干农活。最后回家的多半则是在茶馆里喝茶的人们。

杨湾街最突出的特色要算茶馆了。一张方桌,四方连体椿凳围着。这种凳子坐起来稳当,客人喝茶时,山南海北,论古说今,兴之所至,不用担心一个起身,影响到身边就座的客人。

茶具叫茶盏,上有盖,下有底座。喝茶时,一手端着底座,另一手掀开盏盖,慢慢地用盏盖边沿划拨茶水,举手之间,悠闲立显。慢慢地品上一口茶水,顿时齿颊留香,润泽心肺,疲劳顿消。当然,喝茶是离不开点心的,捡几个包子,几根油条和麻花,几块五香茶干就行,即使招待客人,早餐也莫过如此了。

不同的时代,喝茶的群体也有所不同。上个世纪大集体时代,在家纯粹种田的农民进茶馆内喝茶是一种奢望,他们靠挣生产队工分度日,没有闲钱喝茶。进茶馆的人主要是贩运牲畜的、卖鱼虾的等一些偷偷做点小生意的农民;大队干部和村子里的头面人物,有时需要调解和解决某些民事纠纷,也是茶馆的常客。

在老家通往杨湾街的羊肠小道上,尽管相遇的上街人几乎都是老面孔,但他们每天早上见了面都会大声互致问候,就像久别重逢的亲友,显得分外和善。

少年时代常走的这条小道,时时处处存在着礼让之道,生活在这一地区的人们无不受到感染。我想,这条礼让小道,应该与桐城六尺巷的那条百米小道一脉相承,正是由于故乡有了这许许多多的无数条礼让小道,通过岁月的积淀,构成了本地的礼让乡风,进而润育出那条世人皆知的六尺巷。

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 木子

|