方晓舜

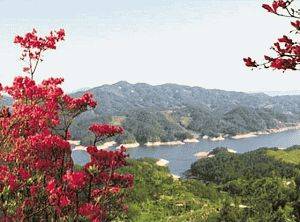

枞阳县会宫镇境内的拔茅山,高318米,广数十里,毗连三个行政村。这是一座闻名遐迩的铜金矿山,也是一座云遮雾绕的文化宝山。

一、金鸡斗龙王

古时候,拔茅山下白荡湖是东海梢。东海龙王为了扩大海疆,欲陷拔茅山于海底。它连夜派出72只海龟,向山顶攀爬,约定如果哪只乌龟先爬到山顶,就从那时开始陷拔茅山,但是天亮必须停止爬行。乌龟们心领神会,当天晚上出发,利用夜暗掩护,纷纷向山顶爬去。

救苦救难的南海观音菩萨得知此事,立即派出身边金童,来到拔茅山上,以拯民于水深火热之中。半夜时分,金童见海水上涨很快,马上变成一只金鸡,大叫三声。乌龟们听到金鸡报晓,以为天亮,遂停止爬行。好玄啊,领头的大乌龟,爬到离山顶只有30米的地方了。只因为这金鸡三唱,拔茅山逃过一劫。

为了感谢观音菩萨的救命之恩,明朝初年,山下百姓于大乌龟头处,建了一座观音庵,名叫“鸡龙庵”,俗称“老庵头”。庵堂高大宏丽,飞檐翘角。内塑观音菩萨佛像,金童玉女陪侍。旁设多间房屋,住有数名尼姑。

文革前,我同学朱安怀的家在观音庵附近,我经常去游玩。庵周围古木参天,浓荫蔽日,有一棵水桶粗的明代大桂花树,格外引人注目。据说此庵菩萨灵验,四时香火不绝。现在,朱同学的家已经迁往山下,而那棵大桂花树,依然在守望着古老的庵堂,散发着迷人的清香。

百姓感谢观音菩萨力挽狂澜,也没有忘记安抚东海龙王,就在建观音庵的同时,于山顶建龙王庙,设祈雨坛。这种顶层设计,彰显了百姓的大智慧。

拔茅山山势高耸,是县域白荡湖以西最高峰。它东迎鹤鸣山,西引城山寨,北望浮山一衣带水,南瞰白荡万顷碧波。龙王被捧得高高的,很乐意保境安民,从此,湖也安澜,山也安定,“旱年祈雨辄应”。

祈雨坛旁有七棵古松,历数百年不萎。站在山顶朝下看,果然有很多乌龟状山丘,向顶峰作爬行之态,特别是山东山南两只大乌龟,栩栩如生,似乎在印证“金鸡斗龙王”的传说不虚。解放后,人民当家作主,龙王庙于土改时被拆,祈雨坛也不复存在。

二、朱重八杀牛

明代开国皇帝朱元璋,小名重八。童年的他,胆大心细,聪明能干。因为家穷,被迫四处逃荒要饭。有一天,朱重八讨饭来到拔茅山区,经人说合,给一财主家放牛。

财主心黑手辣,规定天不亮,就要赶牛进山,天黑了,才准牵牛回来,否则,就要受骂挨打。平时吃不饱饭,带到山上的中餐,也是剩饭馊菜。

一天,他正和放牛伙伴分享剩饭时,有人叹息,喂牛草的是我们,吃牛肉的是财主,这世道太不公,什么时候能吃上一顿牛肉啊!朱重八说,这有何难?牛在我们手里,现在就杀吧!他真的牵来了自己放的那头花白牛。

说干就干。胡大海借来大锅,小汤和讨来盐巴。大家将牵牛绳子绑住牛腿,用芭茅草割开牛的喉咙,割下牛头和牛尾,扒掉牛皮,将牛肉放入大锅,不一会,满锅香气扑鼻的牛肉呈现在眼前,伙伴们大快朵颐,风卷残云。

吃饱之后,朱重八叫大家一齐动手,将牛头卡进山上一个石洞,用牛绳拴住喉管,另一绳头拴在洞内大石上;将牛尾埋在地缝里,也用绳子拴住,又安排胡大海躲进深山学牛叫。

天黑后,朱重八回去报告,花牛钻山了。财主闻知,立即带着儿子和长工,打着灯笼和火把来到山上。朱重八指着石洞说,这里是牛头,那里是牛尾,牛身子全在山里。众伙伴一齐附和:眼睁睁见着牛钻山,根本就拉不住它,刚才还听见牛在山里叫呢!

财主拉拉牛角,纹丝不动,拽拽牛尾,毫无松动。财主儿子来帮助,也拔不出。这时,忽然听到“哞哞”牛叫声。财主信神,以为是山神显应,诱牛钻山呢。他马上跪地,向山神祈祷。

这安放牛头的地方,后来长成一座山,叫牛头山,在拔茅山合元水库旁边,牛头牛耳,活灵活现。这安放牛尾的地方,后来长成一条山冈,叫牛尾冈,在建设行政村胡庄后,尾毛尾梢,惟妙惟肖。予谓不信,尽可来勘。

三、老庵头军灶

元末政治腐败,民不聊生,天下英雄,揭竿而起。至正年间,朱元璋的部队与陈友谅的部队,在枞阳大地,展开争夺地盘的拉锯战。

由于朱元璋在枞阳一带要过饭,在拔茅山上放过牛,所以对地形地貌十分熟悉,在两军对峙中尽占先机,他们先后会战于浮山寨、城山寨。朱元璋步步为营,陈友谅节节败退。

拔茅山地势高峻,地形掩蔽,扼守水陆要冲,可攻可守。朱元璋占领拔茅山后,招兵买马,积草屯粮,将它建成为可靠的后方基地。

拔茅山东坡老庵头,有一方巨大石壁,棱角分明,称“龙头”石。石后有一棵老榆树,曲干虬枝,为“龙尾”。有水从石壁下裂缝潺潺流出,叫“龙泉”,泉水汇入一米多深井中,是“龙井”。井水澄澈,甘冽微甜,冬暖夏凉,四季不涸。泉流过处,有狭长湿地,长满了石菖蒲、野薄荷等中草药,芳香扑鼻。

朱元璋的部队,利用这股天赐泉水,在此埋锅造饭,建成许多军灶,日供万人餐饮。龙井下部山坡,有近百座分布均匀的小土堆,就是露天灶台,周边还有深沟高垒等防御工事。

值得一提的是,朱元璋于兵荒马乱之间,在拔茅山西马场,见到了妻子马氏,自是一番悲喜交集,并在庙头住了一宿,第二天清晨,派出一乘轿子,将马氏送到拔茅山朱祖屋安坟岭休息。朱元璋当上皇帝后,会见马氏的马场庙头,改名会宫。皇帝是龙,皇后成凤,安坟岭被雅化为安凤岭。歇轿子的焦岭改称轿岭。

朱皇帝鼓励开荒,发展生产。拔茅山军灶遗址被垦为田地,后来又成为村民的菜园地。现在,菜园早已荒废,只有那冒着热气的龙泉水,依然在滔滔不绝地诉说着当年的成王败寇。

四、金牛钻山洞

观音庵之南数百步,有一山洞,叫“金牛钻洞”,洞口早已壅塞。拔茅山原名芭茅山,缘于山中常有美人蛟为害,村民遍植芭茅草,以示威慑,遂无山洪暴发之患,但因为此洞,改变了山名。

话说白荡湖东岸,有山蜿蜒如龙,人称丁家大山嘴,与西岸芭茅山一水之隔,有渡口舟楫交通。明朝末年,大山嘴下贫困户丁久旺的老母病故,他请来风水先生,为母择地安葬。先生说,是有一块吉壤,若能葬到龙脉,保你荣华富贵,但是我将双目失明,天机不可泄也。

丁久旺当场拍胸,只要保我发财致富,甘愿为您养老送终,并请来乡绅,立下文书为据。丁母如约下葬后,丁家八方来财,很快成了暴发户,先生也双眼失明了。

开始,丁久旺派专人伺候先生。日子一长,逐渐怠慢。一次,见到佣人用金盆打水给先生洗脸,他很愤怒,还打了佣人一耳光。先生明白了事情原委,感觉到丁家忘恩负义,就对丁久旺说,还有一块宝地,不仅生财还可出人。能做大官,保你长富久旺。但是,老母的坟必须迁葬。丁久旺接受了先生的建议。

迁葬当日,风雨交加,三天三夜不息。同时,古渡口边,人马竞渡,三天三夜不止。当船工讨要渡钱时,都重复同一句话:由最后一牵黄牛的老人统一付款。

第三天傍晚,果然有一牵黄牛的老人断后。船工讨要渡费,恰好黄牛拉了一泡屎,老人指着牛屎说,这是渡费。船工很生气,一脚将牛屎踢入湖中,顿时,湖中长出了一座乌金小山,残存在船板上的牛屎,也变成了半堆乌金,而黄牛已经钻进湖西芭茅山中,尾巴还在摇动。船工会意,立马冲上去,拔下三根牛尾巴毛,定睛一看,成了三根金条。

此后,踢落湖中牛屎变成的乌金小山,叫史(屎)家墩。古渡口,改名乌金渡。拔牛毛处,叫“黄牛钻洞”,芭茅山改名拔茅山。三天三夜过渡不止的是丁家的金人金马,它们全都钻进拔茅山了。丁久旺很快返贫,风水先生也重见光明。

1956年,苏联专家在拔茅山发现铜金矿,由铜陵有色公司开采,成为有名的采铜基地。如今,牛头山也在开采金铜矿。乌金渡口架起了现代化公路大桥,南来北往的车流,将这发人深省的传说,载向祖国的四面八方。

五、茅峰金学堂

拔茅山主峰之西坡,有许多巨石,其中一方石壁中部,有石凹陷如门,传说是古时候的金学堂。附近还有一块巨石,形如碗柜,是学堂伙房的金柜厨,它是从丁久旺家出走、过乌金渡钻进拔茅山的。

从前,山下百姓办喜事,来借厨具,有求必应。金学堂里的先生和学生都是天上神仙,每天朗诵课文、吟诗韵词。课余时间,有些学生嬉戏打闹,顽皮成性,时间久了,胆子越来越大。

有一天,他们竟然打死了一条天狗,又借来金柜厨的餐具,办了一场狗肉宴。这可触犯了天条,玉皇大帝派出雷公电母,前来惩罚这些学生。顿时,轰隆隆一声巨响,石门口火光冲天,只见一方大石,将石门严严堵死。

从此,金学堂与世隔绝,金柜厨的用具再也不借外人。至今,每逢天阴欲雨,你立于石壁之下,侧耳细听,常能听到朗朗读书声。

金学堂的读书声虽然是物理学上的共振现象,但是它折射出枞阳人重视教育、“穷不丢书”的愿景。

老庵头确实办过学堂。远的不说,1931年,乡贤王子君出资、朱北恒先生执教,坚持办学多年。抗日战争爆发,学生们投笔从戎,杀敌立功,有的成了新四军干部,有的成了台湾老兵。更重要的是,拔茅山下遍布读书种子。

民国年间,史家湾、朱家湾出了32名留学生。史尚宽是民国著名法学家,“中国民法第一人”。史恕卿是著名爱国民主人士。史恕卿之弟史逸,是留德博士,1923年,由朱德、孙炳文介绍入党,参与领导广州起义时壮烈牺牲。史恕卿之子史伟,读北京大学时入党,在率军与日寇激战中以身殉国。

六、竹园隐士坟

观音庵之北数十米处,有一片二十多亩毛竹林。“未出土时先有节,至凌云处仍虚心”,竹是有气节的。

竹园窠里,安息着一位著名的明末隐士。这是夫妻合葬墓,墓门两边有石狮子把守。墓冢来龙开阔,风水甚佳。墓主系桐城桂林方氏中一房第十五世祖方中发。桂林方氏自宋末元初从池口迁桐,七世分房。中一房八世长兄方印,举人,浙江天台县令。八世小弟方塘,务农,经营家业。方中发出于印公支,曾祖父方大镇,明万历十七年进士,大理寺左少卿。祖父方孔炤,万历四十四年进士,湖广巡抚。父亲方其义,是明末大思想家方以智胞弟,母亲方张氏,是明末山东布政使张秉文女儿、张英的堂姐。姐姐陈方氏,是复社名流陈名夏的儿媳。方其义文武双全,能力挽五百斤弓,喜欢作文写诗,明亡后,因悲愤过度,31岁病逝。方中发是县学生,入清后,不置举业,绝意仕途,隐居于白鹿山庄,五十年不入城市,保持了一个遗民的民族气节,年85卒,有《白鹿山庄诗文集》《杜诗评注》《西壁堂文稿》存世。

桂林方氏自六世祖方自勉葬于桐城月山后,人文蔚起,科举延绵,族人笃信“堪舆”之说。方中发有四子,他们用重金买下拔茅山主峰东麓风水宝地,安葬先父,圈为祖坟山,划定四至山界,并在观音庵旁建方氏支祠,请本地中医世家、朱姓人家代为看守(同学朱安怀的祖上),由本乡绅士方姓族人监督执行。民国年间,乡绅方云山、方金侯、方小来,常到支祠巡视。每逢清明冬至,方中发后人都来支祠祭祀,但是过年则由朱姓代祭。

“时间永是流逝,街道依旧太平。”朝代已经翻篇,生活还要继续。方中发的子孙没有选择父祖的路,他们拥戴新朝,参加科举,积极入世,多有功名。

方氏是桐城文化世家,印公支名人辈出,拔茅山方氏支祠供奉的名人牌位很多,字迹金光闪闪,系用金粉写成。大跃进年代,牌位金字被刨光,钉成招牌,标明田亩产量,插于田野,供放“卫星”参观检查。现在方氏支祠荡然无存,但是竹园依然繁茂,方中发墓地保护良好。

清风徐来,竹涛呼啸,仿佛在吟唱隐士的高风亮节。

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|