钱新华

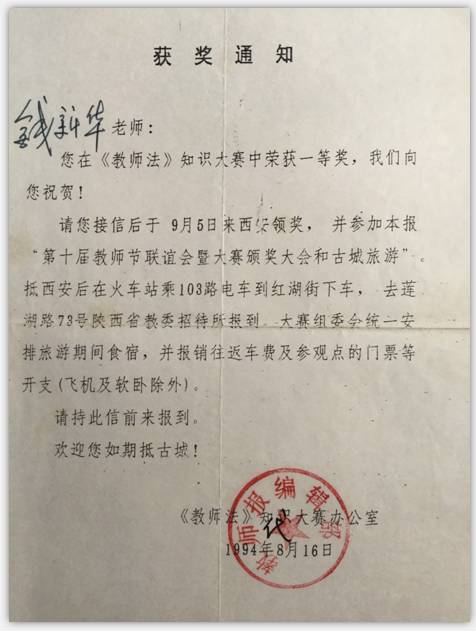

前段时间,我在整理书柜时,不经意间翻到了一个沉甸甸的牛皮纸大信封。打开,是一叠老照片与几封褪了色的信札。里面有一纸通知,上面赫然写着:某某老师,祝贺您荣获《教师法》知识大赛一等奖!请你接信后,于9月5日来西安领奖,并参加……

呵呵,原来是20多年前的老物件!目睹着一张张照片,浏览着一封封信件,我的眼前,全是当年去西安那一幕幕情景。

1

人在旅途心在忧

想起20多年前,在没有的士、动车、手机、网络的世界里,我这个没出过远门的乡巴佬,去西安那儿一次旅行,似乎比现在出国还要难得多。

是啊,那时交通落后,我们出门,难免都会经历一波三折。譬如那次去西安,我得先步行到石矶头小镇等车。待那车屁股后面挂着两片布帘子的小三轮里坐满了人,满手油污的师傅才懒洋洋地拿起摇把对接到摇孔里。这时,他的胳膊像是触了电一样,猛然一晃,顷刻间,一股黑烟从车头蹿至车尾,将我们紧紧地包裹着,久久不肯散去。

一路上,感觉人的心脏随着屁股下的那块木板反复颠簸而不停地颤抖。车内人或苦着脸,或皱着眉头,很少说话,只有司机胯下那机子,像是一位久治不愈的老病号在不停地咳嗽。人与车就这样互相呼哧呼哧地喘到了小城枞阳。

到了县城北站大门口,一位金发胖妞热情似火地迎了上来,以她那种特有的女汉子气魄,一手拽着你胳膊,另一手指着车头标着“枞阳——合肥”几个红色字体连声说:“马上走,快点上!”我顺着她的手势上了这辆车。坑坑洼洼的路面,蹦蹦跳跳的车子,不一会儿就将我带到了一种晕乎乎的梦境中。

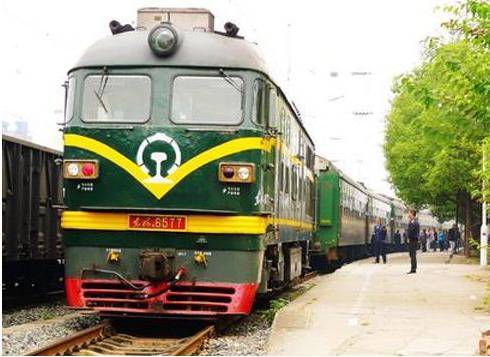

到了省城,购买火车票。算是幸运,碰到了一位去西安退票的旅客。票面显示全程约需23个小时。在得到了一位身着铁路制服工作人员确认后,我按价盘下了这张退票。

下午5时许,列车在一声低回悠远的汽笛声中,缓缓地将我的视线带出了合肥站。或许赶上了一年一度大中专院校新生入学的日子,绿皮车厢内显得有些拥挤、杂乱。列车广播开始向旅客反复地播放着不要接受陌生人的食品、饮料之类的安全提示。

车经水家湖时,天色暗了下来。一阵阵凉风夹杂着稀疏的雨滴,不住地轻吻着车窗,给沉闷的车箱内带来了丝丝凉意。入夜,在一阵阵钢铁撞击声中,人体生物钟自动开启了那种睡了醒、醒了睡的模式。恍惚中已记不清多少次地摸了自己贴身处的现金,也无意去欣赏车窗外那些不断变幻的灯火阑珊夜景。

2

萍水相逢似故人

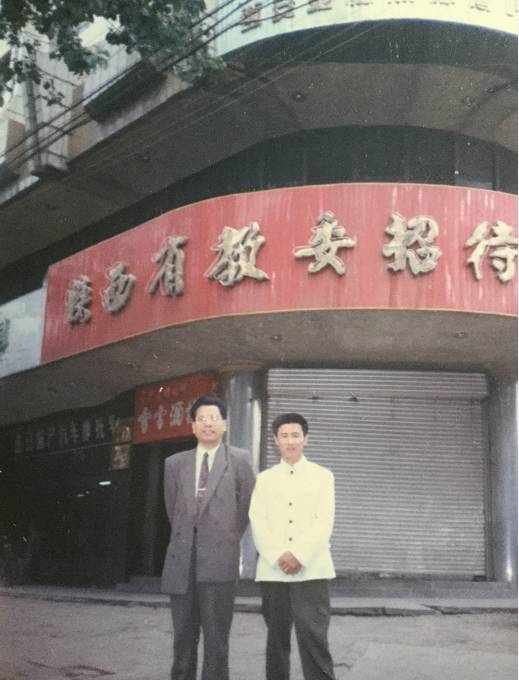

奔袭一昼夜的绿皮火车,总算是到达了西安,我也顺利地住进了指定的宾馆。

一位名叫朱耀儒的副刊部主任,代表举办方接待了我们这些来自全国十个省份的一线教师。短暂的交流中,我被指定为获奖教师代表在颁奖典礼上讲话。是夜,我顾不上一路疲倦,写了份千字讲话稿。

第二天上午,我们就近游览了古城墙及八路军办事处旧址。下午颁奖仪式,对我这个乡巴佬来说,可谓是盛典空前!现场除了活跃着一批省市媒体人,还有当地知名的秦腔艺术家精彩表演。台上台下坐着不少省市领导及当地师生代表。我的枞阳腔也是第一次响彻在这样豪华气派的演播大厅……

去陕西省博物馆、大雁塔、秦皇兵马俑、乾陵、华清池、法门寺这些地方感受厚重的历史文化,是活动中一项重要内容。

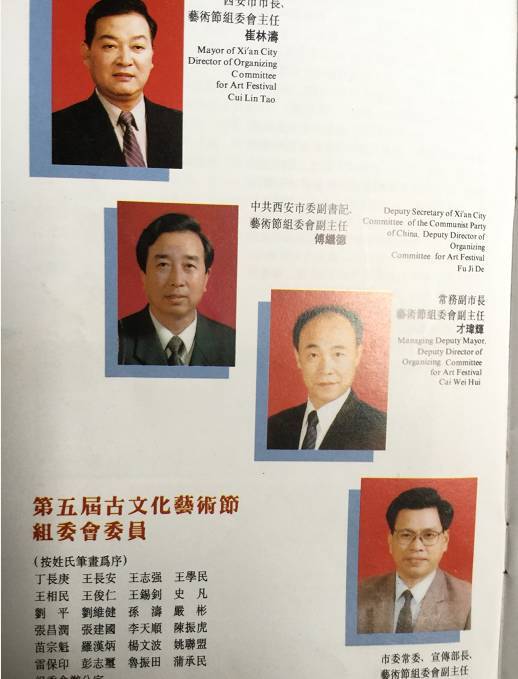

9月8日,是游览活动的最后一天。早餐前,我在宾馆服务台边漫不经心地翻着当天的《西安日报》。“施启文”,一个熟悉的名字突然在我眼前一亮。这不是刚刚回过故乡枞阳的西安市委常委、宣传部部长的那个施启文吗?

我忙掏出临行前县政府为我出行方便而开给的那份介绍信(那时流行各种介绍信),在背面找到留有施启文的电话号码,迅速地拨了过去。电话那头传来了一个清纯的陕西女人声音:“启文,你的电话!”根据语气判断,应该是他的夫人。

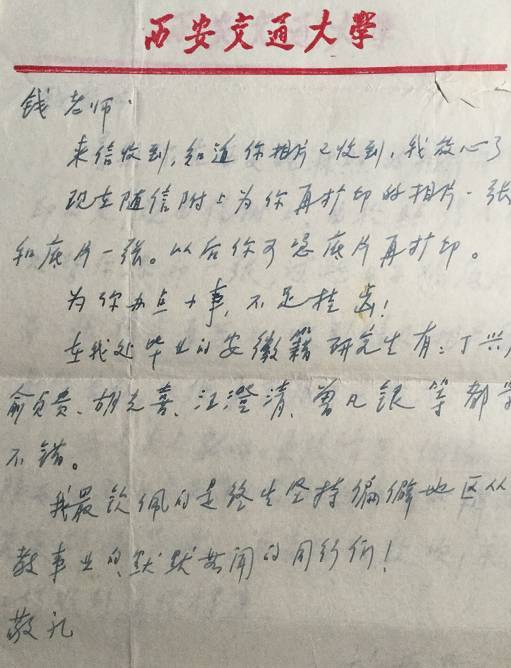

启文接过听筒,我作了几句自我介绍。当他得知我是一名普通的农村教师时,意味深长地说,你出趟门不容易,等看了9月12日西安市艺术节开幕式后再回去。我说假期只有一周,等不了。他关切地询问有没有需要他帮忙的地方?初次电话相认的老乡,我怎么好意思给他添麻烦?想去看望一同事在交大读书的孩子,欲言又止。当他了解到我的意图后,详细问了我的住地位置后就挂了电话。

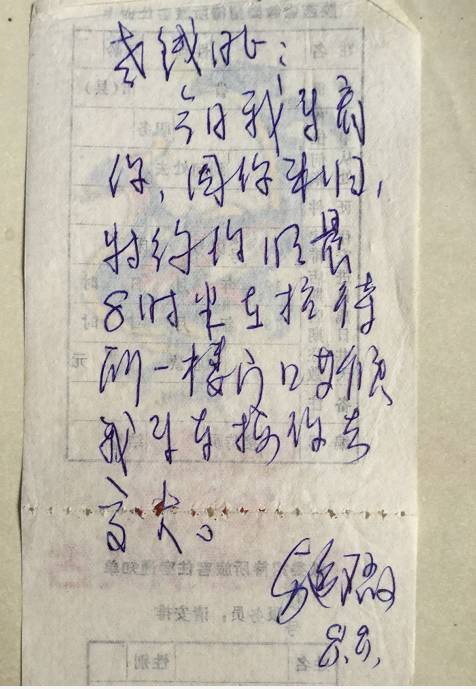

是日晚上,报社总编及全体釆编人员,与我们10位获奖教师举行了座谈、合影,这也算是一种送别仪式吧。让我没想到的是,刚回住处,楼层巴台服务员走了过来说:“哟,刚才,有好几位来看你,你却不在。这是留给你的字条。”我接过一看,是一张仅有三指宽的巴台上专用的便笺,上面字不多,却倍感亲切:“老钱同志,今日我来看你,因你未归,特约你明晨8时半在招待所一楼门口等候,我来车送你去交大。”落款:“施啓文” 。

翌日早上8时半,一辆公务车准时出现在住地一楼门口。在为我接送的师傅热情地帮助下,我很快就见了在交大读书那位名叫何晓明(他现在已是美国一家科研所的年轻博导)的同事的孩子。我们简单地聊了几句,不便耽搁太久,给面前衣着单薄的年轻学子丢下了一张50元,便匆匆离去。

3

碑林有缘识教授

10日一大早,启文又让秘书小管给我送来了两张艺术节开幕式彩排演出门票。他解释说:部长考虑到你不熟悉这里交通,多给了一张票,好让你叫上一个同伴相互照应着。啊,他为我考虑得如此细致、周到!

话分两头,各表一端。上午无事,一个人拿着西安交通图逛到西安碑林博物馆。馆外是各种古玩艺术品一条街。当然这个行业水太深,不是我们这些业外人所能碰的。我买了张门票,径直朝园内走去。

馆内陈列着一块块先人留下的精美镌刻,字体遒劲、飘逸,古韵深厚。有专业人员正在给碑面字体刷着一种制作拓片用墨。也有游客买下自己看中的拓片,价格也不贵。

出展厅,见三三两两游人举着相机,在一座构建别致的古碑亭前纷纷拍照。没有相机的我,只是反复地端详着那古亭子上面硕大的“碑林”的“碑”字为何少了一撇?

据说这里面的说法很多,但我还是接受这样的一种解释:“碑林”两字出自林则徐之手。鸦片战争之后,他革职戍守新疆伊犁。当时路经西安,写下了这两个字。因此“碑”字少一撇,象征他当时的心境,刚刚丢了乌纱帽。

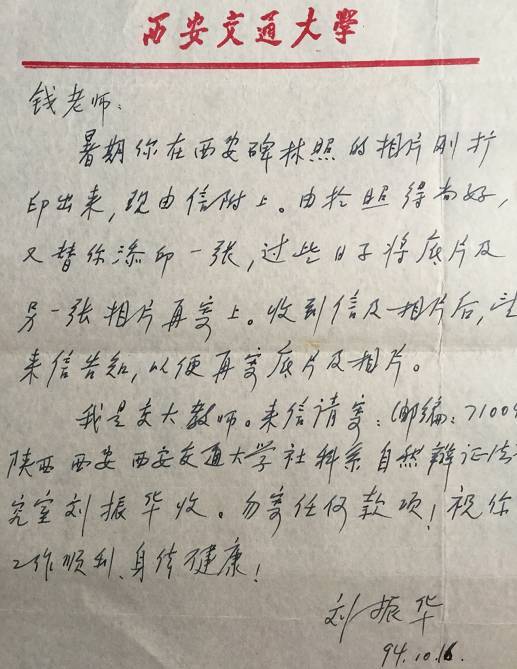

“先生,请让一下好吗?”我的思绪被身旁正在调焦、准备拍照的两位老者打断。我快速地闪到一边,朝他们会意地一笑,然后,抱着试试看的想法,掏出一张10元钱,想请他们给我在这里留张纪念照。对方慈祥地一笑,爽快地为我拍了照,并嘱我留下邮寄地址,可说什么也不肯收下照片的费用。

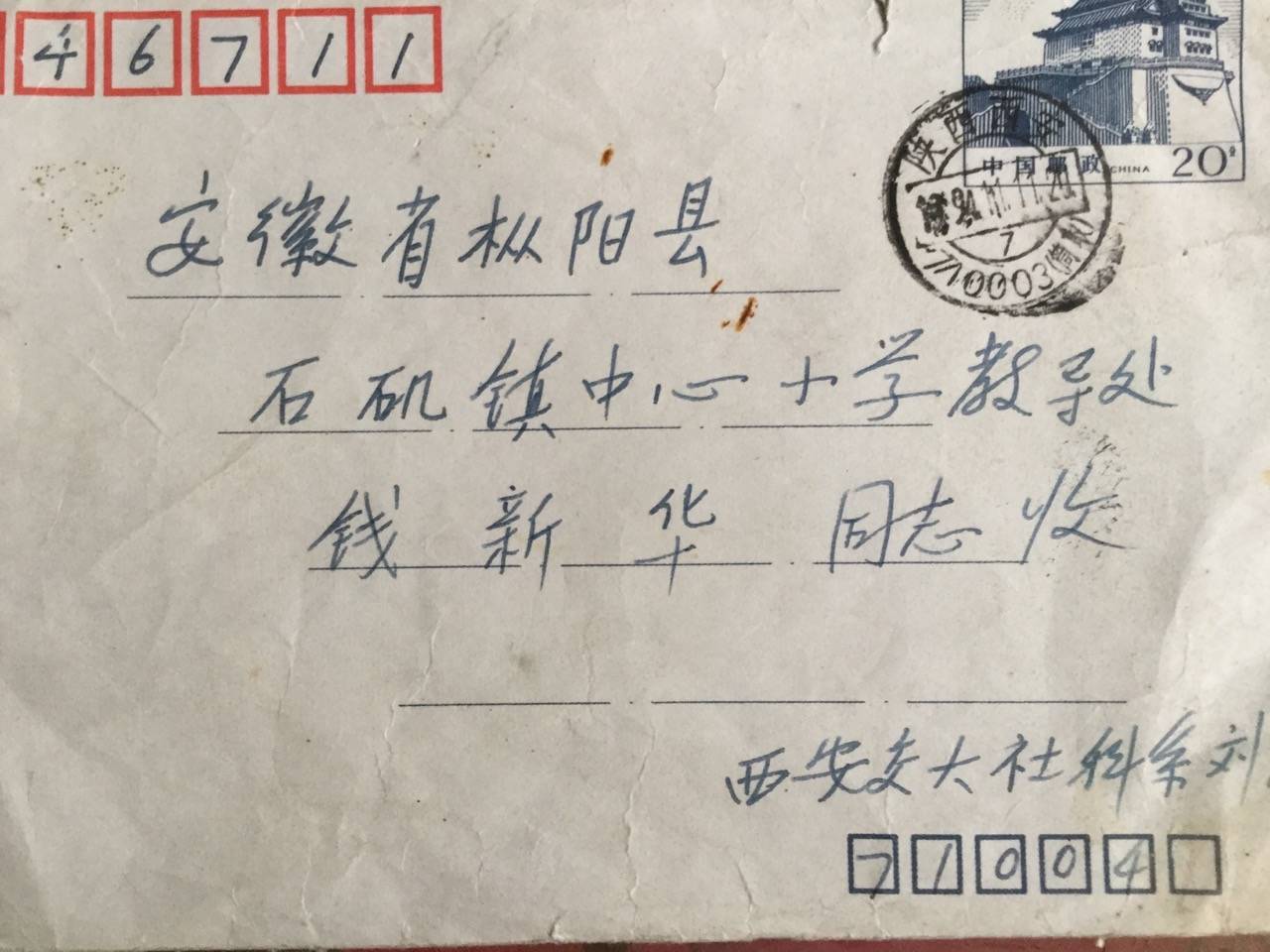

数周后,一封来自西安交大的信连同照片寄到我手上。展开信,端详着照片,读着这些流淌人间真情的文字,我的视线渐渐模糊起来……

11日,启文得知我要返程。这天一早,他急急赶来与我合影、话别……

百年修得同船渡,人生难得几回缘!西安之旅,让我遇上了生命中的一位位有缘人。思念时,让我记住了他们;寂寞时,让我想起了他们。认识你们,是我一生最幸运的事。感谢上天让我们相遇!

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|