吴忠恕

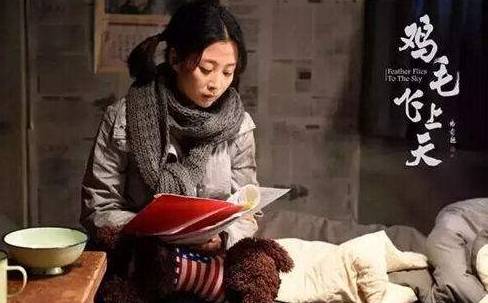

最近,我在工作闲暇时看了一部反映义乌小商品业发展一隅的电视剧——《鸡毛飞上天》。看到陈家村的商业发展起步于鸡毛换糖,不禁让我想起了80年代的家乡,在村头巷尾也活跃着类似于鸡毛换糖的“微商”,他们拖着带黄梅腔调的吆喝声,挑着担子,走村串户,经营着收鸡蛋、卖百货、换破烂等小微商品交换的买卖……

记得我大学刚毕业来到芜湖工作,操着一口带有浓郁特色的地方口音,生活和工作中,一张开嘴就会被人问到:“你是桐城人吧?”我总是笑嘻嘻地回答:“您基本说对了,我是枞阳人,我家处于桐城与枞阳交界地,偏桐城口音。”

“哦,枞阳,我知道,我们这边80年代卖鸡蛋的都是你们枞阳人。”真没有想到,在交通不太便捷的那个年代,家乡人走村串户收购鸡蛋,再长途跋涉将鸡蛋贩卖到这里,他们凭借着勤劳的双手和智慧的商业头脑发展着“微商”经济。

记忆中,儿时家乡收购鸡蛋人都是挑着两个垫有稻草的箩筐,他们走村串户,一天得走几十里路,一村又一村地吆喝着:“咯有鸡蛋——卖呀,鸡蛋鸭蛋——卖呀,……。”

那个年代,家家户户收入都很微薄,有的要靠卖鸡蛋换点零钱,来买油盐酱醋等日常生活用品。卖鸡蛋的、买鸡蛋的,虽然都生活得艰辛而简朴,但“微商”经济带给他们更多的是收获劳动成果的喜悦。

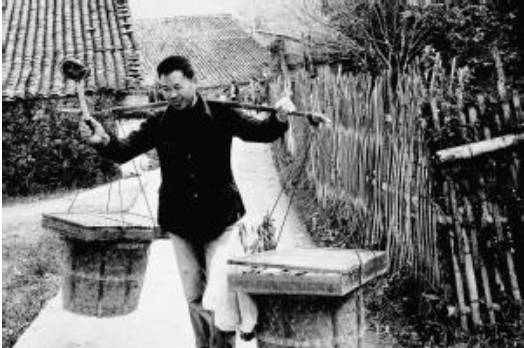

儿时最让大人和孩子们时常惦记的“微商”,还是那摇着拨浪鼓的“卖零人”了。他们挑着两个篮子,篮子里面放满了各式各样的百货商品,篮子上面摆着一个类似于厨窗的木箱子。箱子有一对朝上开的玻璃门,从外面一眼就能看到里面摆放着形形色色的小商品,有各种大小型号的缝衣针线、纽扣等日用品,也有各种糖果等零星食品,可谓是琳琅满目,应有尽有。

一般只要有人应声,卖零人都会放下担子,张罗着为人们选购商品。有的拿鸡肫皮换针线,有的用零钱换松紧带什么的。走村串户的卖零人,不是天天都能见到,有时几天甚至个把星期才来村子里一次。

一般商店离村子都很远,孩子们很少有机会逛商店,一旦听到村子里有拨浪鼓的声音传来,像赶新鲜一样,带着期待的目光顺声迎过去,围拢着卖零人,鉴赏那琳琅满目的商品,叽叽喳喳议个不停,拨浪鼓声中夹杂着孩子们的吵闹声,瞬间就打破整个村子的沉静。

在大人们买东西的时候,孩子们有时趁机拿一分钱换个糖果什么吃的玩的,就算什么都不买,他们也会结伴在一起看热闹,追随着卖零人的脚步,从村西头跟到村东头,直至将其送到村口,村子里才能恢复到先前的平静。

记忆中儿时的“微商”还有很多,如收酒瓶、收鹅毛鸭毛、换破烂……,这些带有时代特色的“微商”,现在一般都很难见到了,取代他们的是现代的电商微商,走村串户的叫卖人现也换成了穿梭在城市小区中的快递哥和外卖哥,代替吆喝声的是电话声——“您好,这里有您的快递”。

儿时的“微商”,早已是留给我们这代人的永远记忆了……

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|