张振中

上个世纪,六七十年代,农村实行生产队大呼隆生产劳动。俗话说“麻雀虽小五脏俱全”,生产队是个集体劳动的“大家庭”,演绎着许多鲜为人知的往事。八十年代,随着农村实行分田到户的经营模式,生产队大呼隆集体生产劳动虽然成为历史,但是生产队的那些往事仍然令人记忆犹新……

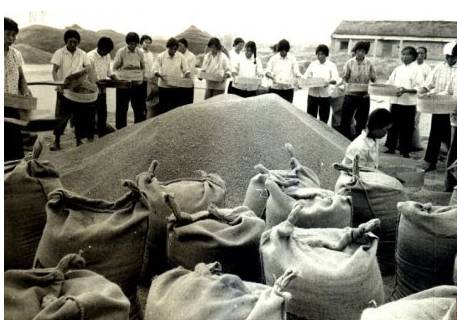

评工分底

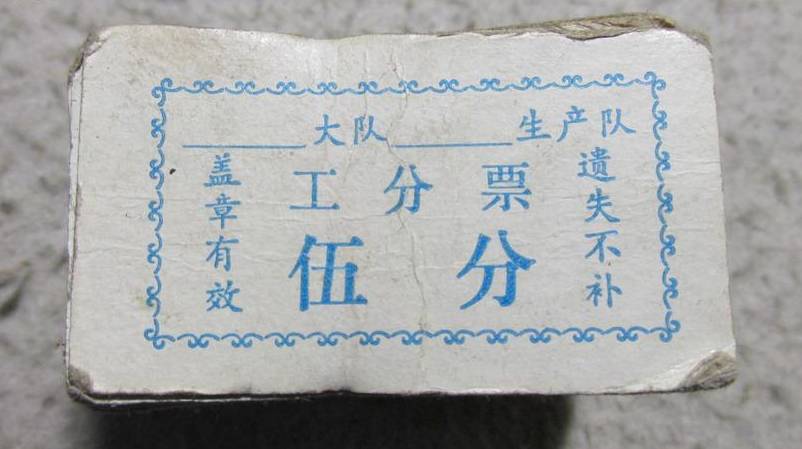

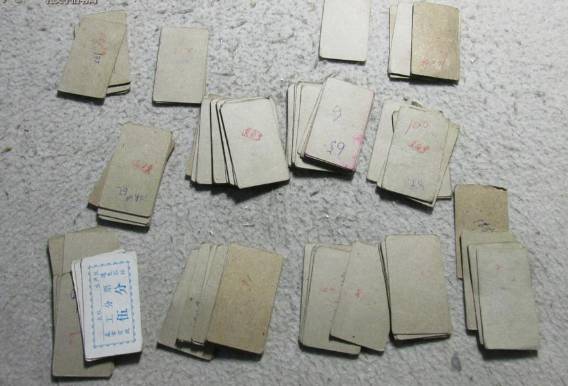

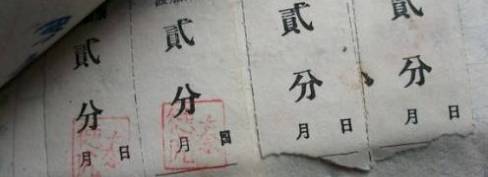

所谓的工分底是指一个劳动力一天的劳动工分值。农历正月,既是过年农闲的时节,又是生产队选队长的时候。大队干部主持生产队社员大会用投票的方式直接选举生产队长,队长的人选落实了,那就是着手评社员的工分底。

那个年代农村生产队是实行按劳分配,按劳计酬的分配方法,工分是一个家庭唯一的收入,是社员吃穿用的主要来源。男劳力一天计酬一个工,女社员一般计酬八分工,老弱病残及小孩子酌情定工分。生产队评工分底,不是一件容易的事,既是矛盾重重十分复杂的事,又是新上任的队长棘手之事。

工分底评高了社员有意见,评低了影响社员出勤劳动的积极性。一个男劳力并非满18周岁就是一个工分,女劳力并非满19周岁就是八分工,还要全面衡量综合评定。生产队以队委会为评审小组,首先召开社员大会,经群众推荐,社员发表意见,最后由评审小组定着。那个年代生产队普遍存在“拳头把子出真理”的现象,谁家势力强谁家站上风。那些讲横理的“小狠人”提出的问题也让队长头疼之事。往往把简单的问题说得复杂化,企图把水搅浑给新任的队长“穿小鞋”。

在评议的过程中,社员们各抒己见,为了一分一厘工,往往吵得不可开交,面红耳赤,互不相让,甚至大动干戈打破头呢!少数社员说:“一天不多,可一年就不少呀,所以一分一厘必须得争哪……”那些房头大人多嘴杂的往往占一定的优势,他们家的人工分底比一般人家略高一点,而那些房头弱亲房少的农户往往是忍声吞气,工分底往往比别人偏低一点,因为没有人站出来为他们讲话呀!那些认为不公平的社员牢骚满腹地说:“某些人三只眼睛看人,瞎子见香火往胩里扒哪……”工分底评低的社员往往出勤不出力,用消极怠工的方式发泄情绪。

抽钩拈阄子

农村有一句俗语“好哈钩下断,一阄决胜负”。生产队是按劳分配,涉及按工分人口分配生活物资,比如称人口粮,工分粮,分点塘鱼,小麦,山芋,瘪叶稻之类是凭什么决定先后的顺序呢,那就是用抽钩拈阄子的方法解决。抽钩,就是用一根细长绳索,队长把绳索一折一折的折好,末端留一抽根头。那绳索像一把长长回文针,捏在队长粗糙的大手心里。

一户派一个代表抽钩,用中指抓住一钩绳子,队长大叫一声:“各家各户,注意哪,抽钩开始嘞!”队长轻轻抽动末端预留的绳头,喊一、二、三……依次决定分配物资的顺序。拈阄子,生产队会计把白纸撕成小纸片,在上面写着123456……阿拉伯数字,把纸片卷起来,放在手心摇晃几下,然后放在地上让大家自己拈一个,翻开一看就知道自家的阄号。

一些人明知自家分的物资比别人家差,憋了一肚子的怨气,哑巴吃黄连,有苦说不出,自认倒霉只怪自己手气差,没有拈到好阄子。有的妇女没有拈到好阄子,分的物资比别人家差一截,那男人心里不平衡,跳起来臭骂老婆:“你这块傻B,摸胩的手还逞能拈阄子,把你的臭手放在稻草烟上煪煪呢……”一阵唾沫横飞的臭骂声,把全队老少笑得直跺脚。

抽钩拈阄子决定分东西的顺序,没有人情,全凭自己的手气,公平合理,不偏不畏。物资质量优劣是存在的,用抽钩拈阄子的方法解决社员无话可说。要不然,生产队分物资时定要打破头呢!

看队屋

在村庄不远的地方是生产队的大稻场,旁边有几间大草屋,那就是生产队的队屋。队屋既是生产队集中开会的地方,也是储存生产队物资和农具的地方,是生产队的大仓库。为了防止夜间蟊贼进队屋偷东西,生产队用拈阄子的决定顺序轮流安排男社员夜间值班(俗称看队屋),每晚每人补助两分工。

一年四季,风雨无阻,生产队按阄号轮流派两名男劳力看守。冬天轮班的社员抱床黑不溜秋破棉被,夏天拿顶补丁打补丁的破蚊帐和一把济公扇子,吃过晚饭就去队屋值班,墙角的土墼坑上就是值班睡觉的地方。

为了防止监守自盗,队长在稻谷堆上都要盖上鲜明的石灰印,物资一般都要清点交接以防丢失。队屋是储存粮食的地方,也是黄鼠狼和老鼠集中“聚餐和开大会的地方”。夜阑人静老鼠成群结队大集结,开始频繁活动,那老鼠又大又肥像小猫似的根本不怕人,在叽叽喳喳地吃稻谷。

老鼠吃饱了就相互打架撕咬,发出一阵阵刺耳的尖叫声。黄鼠狼是老鼠的天敌,有老鼠出没的地方定有黄鼠狼。那黄鼠狼的身子柔软无骨,夜晚眼睛射出两束蓝色的火光,是飞檐走壁,跳下蹿上,穿窗入穴的高手。黄鼠狼特别狡猾在墙角的洞穴隐蔽埋伏,趁夜深人静守株待“鼠”。一当黄鼠狼逮到一只大母老鼠那鬼哭狼嚎的嘶叫令人毛骨悚然,吓得人把头往被笼里钻,尿都拉在裤裆里。胆小的社员对队长说:“昨夜队屋里晚上出鬼哪,那嚎叫声像小奶伢呀……”

生产队那几间大破草屋,离村庄又远,晚上瞎灯黑火的,漆黑一团,阴沉沉,一当有什么风吹草动确实怪吓人的。一些胆小的年轻人疑神疑鬼的被黄鼠狼鬼哭狼嚎的叫声吓得屁滚尿流,半夜跑回家,叫他的老爸来顶替他看队屋。也有一些年轻的小伙子胆子特别大,根本不怕什么鬼,趁看队屋之机,带几张黄鼠狼弓,悄悄放在黄鼠狼出没的地方。半夜三更那弓销咔嚓一声响,一条尺把长的大黄鼠狼就卡在弓上,四脚直蹦垂死挣扎。有时一个晚上要逮好几条大黄鼠狼,那黄鼠狼皮油光可鉴毛茸茸的可值钱哪,要卖好几块钱呢!

数九寒天下大雪的夜晚看队屋,半夜开门解小便,那些蓬头污垢的乞丐从队屋墙角的草堆里爬出来,浑身冻得哆哆嗦嗦拼命地往队屋里钻,想进屋子暖暖身子,把人吓得三魂掉了二魂半。偶然夜间有小蟊贼光顾偷东西,值班看队屋的人,听到响动,一骨碌爬起来,随手抓根棍子边追边喊:“小偷进队屋偷东西啦……”村庄上的人听到抓小偷的喊声,纷纷跑来助阵,那小偷早已落荒而逃,只落下一只又破又臭的布鞋。

扯挂面

生产队有个小面坊,春节期间为农户加工挂面。将小麦除掉杂质淘洗晒干,用大石磨磨成面粉。扯挂面的工序是:和粉、切条、盘条、上筷子、扯面。和粉,把面粉放在一口大釉钵里,按照一斤粉一两盐的比例加水搅拌均匀成面粑。

切条,把面巴在釉钵里发酵四五个小时后,倒在案板上使劲擀成一个长方体,然后用菜刀切成长条,将长条搓揉拉长一根根地接起来,撒上泼粉,防止面条粘连,依次盘放在大釉钵里,在上面盖上塑料布二次发酵。

那做面师傅双手和面,鼻涕挂在嘴唇腾不出手去擤,年轻的妇女看到了说:“你看做面的师傅多脏哦,鼻涕拖多长,谁还敢吃你扯的面呢?”做面的师傅却风趣地说“这叫正宗的扯挂面,鼻涕滴在面粑里还多加一味呢……”

盘条,让面条在大釉钵里再发酵四五个小时,从一个大釉钵里再盘到另一个大釉钵里,使劲搓揉,让粗条变成细长条。小孩子忒喜欢在面坊里玩,趁面师傅不注意掐根面条揉成粑,拿回去放在火球里烧。那面粑烧熟了,焦脆喷香,柔软如酥,特别好吃。面条经过几次的发酵,柔软似带缠绕在两根面筷子上,放在密封面箱里“醒条”几个小时。

扯面,将醒好的面条筷子一头插在面架上,双手平行拽下面的一根面筷子,这醒好的面条,特别兴,手越拽越长,根根到底。那面架上的挂面既像根根银丝,又像串串白棉纱,宛如一帘银白的瀑布,洁白无瑕,银光闪闪。

大年初一,用老母鸡汤下挂面,那挂面经老母鸡汤的滋润,芳香扑鼻,丝滑柔软,忒有筋骨,是农家新年的第一道珍馐美食。正月里走亲戚拜年,屁股刚落板凳,好客的亲戚就端来一大碗热腾腾香喷喷的老母鸡汤下挂面,让人大饱口福。

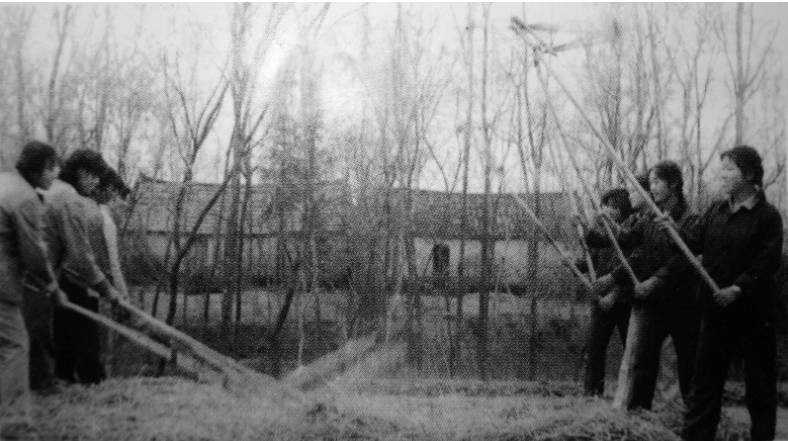

打连枷

南宋诗人范成大在《秋日田园杂兴》里写道:“新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴;笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明。”诗中所说的“歌”指的就是农家打稻麦的号子,可见用连枷脱粒历史悠久。上个世纪六七十年代,立夏前后,农村的稻场上到处可见连枷飞舞的身影,到处都闻到“扑通、扑通……”的连枷声,哪里有生产队稻场哪里就有打连枷的号声。

俗话说“立夏三天连枷响,家家户户割麦忙”。立夏时节,大麦、小麦成熟了,生产队稻场上堆着大一堆,小一堆的麦堆。趁大晴天,生产队打连枷突击脱粒。先将麦秸的穗头对头均匀铺在稻场上,一行接着一行,整整齐齐。让太阳暴晒一下麦穗,接着开始用连枷打麦。

二三十位妇女头扎白手巾,上身穿着白色褂子,下身穿着黑色长裤,脚穿平口布鞋。面对面站成两行呈一字形,在领头的吆喝下“一二三”,妇女们擎起手中的连枷,弯着腰,一方连枷下去,另一方连枷起来,一起一落,动作整齐划一,声音低沉。从很远的地方就听见“扑通、扑通……”此起彼伏的连枷声。那几十人排成的方阵队,着装一致,步调一致,动作一致,连枷在空中飞舞,划出整整齐齐的一道道圆圈,加上响亮的劳动号声蔚然壮观。

打连枷是农家一种劳动技活,讲究一定的技巧,动作协调,步调一致,不然连枷榜甩不圆,相互“打挠”,不仅连枷榜着不了地,甚至还打了别人。现在年轻人也没有见过连枷打麦的场面,拿起连枷肯定是不行的……

唱山歌

那个年代,集体大呼隆生产劳动,大部队作战,全队社员百把人集中在田间干农活。俗话说“人上一百五颜六色”,一当出工在一起劳动,男女社员谈笑风生,有说有笑,有哭有跳,有打有闹,还有大发牢骚的,笑话百出。

最令人记忆犹新的是唱山歌。一次,年成大丰收,生产队打平伙(集体加餐),中午喝点小酒,激发了社员的劳动积极性。下午在田间劳动群情振奋,欢声笑语,歌声四起。

年事已高的老农情不自禁在唱:“太阳起山哟红彤彤,老汉用力把田耕;人勤春天来得早,早插黄秧早生根耶!”的山歌。半老徐娘的大婶闻声唱道:“太阳起山哟红彤彤,过门媳妇怀孕多,只盼孩儿早下地,早养儿子早得力耶!”的山歌。那些俊俏的大姑娘,顿时也踏着歌声,放开喉咙唱着:“太阳起山哟红彤彤,姑娘生来爱唱歌,想听山歌就娶我,三天三夜唱不完耶!”的山歌。一些男劳力雅兴大发,张口即来什么“十八摸”,“十八爱”带“荤”的山歌,把男女社员笑得肚子疼。不时传出“老不正经的,狗嘴里长不出象牙,竟唱些七扯八拉的东西”的骂声。你唱罢来我登场,一曲未了,又来一曲,你唱我和,此起彼伏,歌声飞扬。

悠悠往事成岁月,思乡之愁舞翩来。岁月流经了半个多世纪,那些往事一去不复返了。可是,生产队评工底、抽钩拈阄子、看队屋、扯挂面、打连枷、唱山歌,仍然令50、60后耳熟能详,记忆如初。倒映在那一代人的人生记忆长河之中,成为挥之不去的记忆。

每当回忆生产队的那些往事,我不禁伏案窃窃大笑,仿佛济南趵突泉的气泡一串串地往外冒呢……

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|