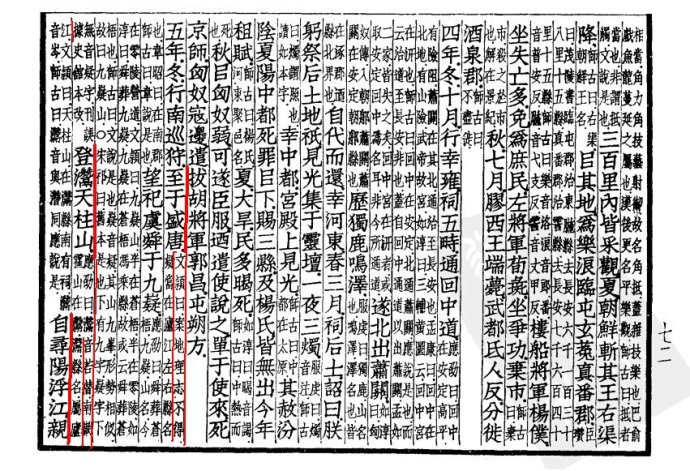

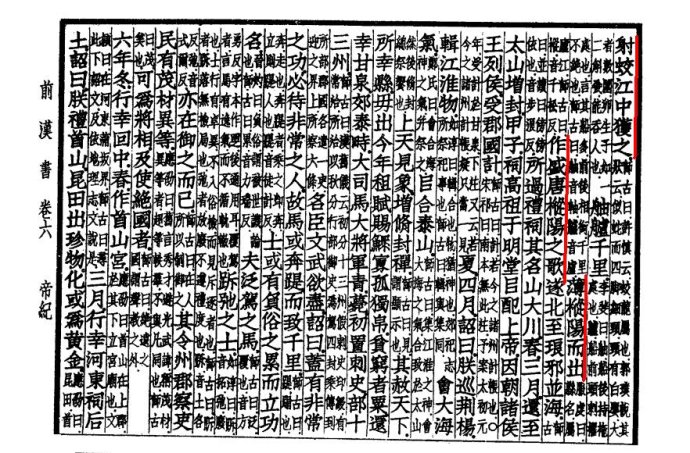

《汉书》卷六载:“五年冬,行南巡狩,至于盛唐,望祀虞舜于九嶷。登灊天柱山,自寻阳浮江,亲射蛟江中,获之。舳舻千里,薄枞阳而出,作《盛唐枞阳之歌》。”

西汉武帝刘彻于公元前140年即位以后,征匈奴、通西域、莞盐铁、算缗钱,一系列文治武功令天下大定。为宣示国家权力、考察民风民情,遂于公元前113年(元鼎四年)开始巡视郡国。元封五年(前106年)冬,汉武帝驾临盛唐地,向西遥拜湖南九嶷山,望祭了舜帝。复登上灊县的天柱山,然后从寻阳(今九江)改登舟顺江东下。船队抵达枞阳县江段时,忽见天空乌云大作,江中波滔汹涌,洪水奔泻。汉武帝急令止航登岸。他迎风屹立,圣目明察,但见江中有巨蛟上下翻腾,兴风作浪,于是拈弓搭箭,大喝一声:“着!”,箭指之处果然射中一只怪兽。众人协力将怪兽缚住,顿时风平浪止,晴空如洗。江岸军民,万众腾跃,欢声雷动。随即千艘皇家御舟,一字排列在枞阳江面,旌旗招展,笙鼓振天,威伏四海。汉武帝按捺不住满腔浩然之气,慷慨一曲《盛唐枞阳之歌》。

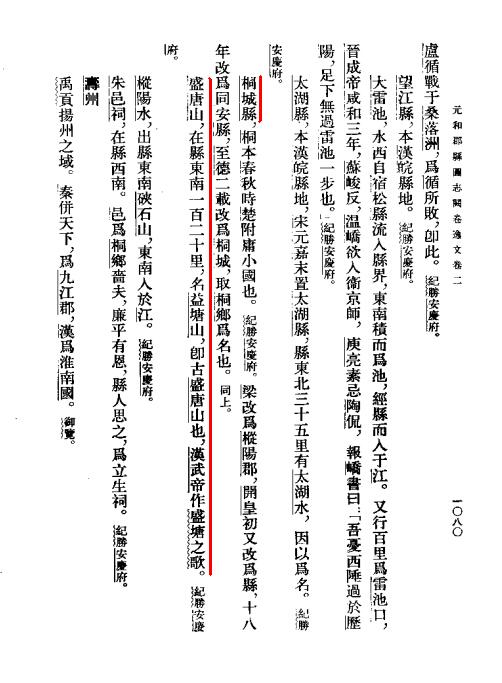

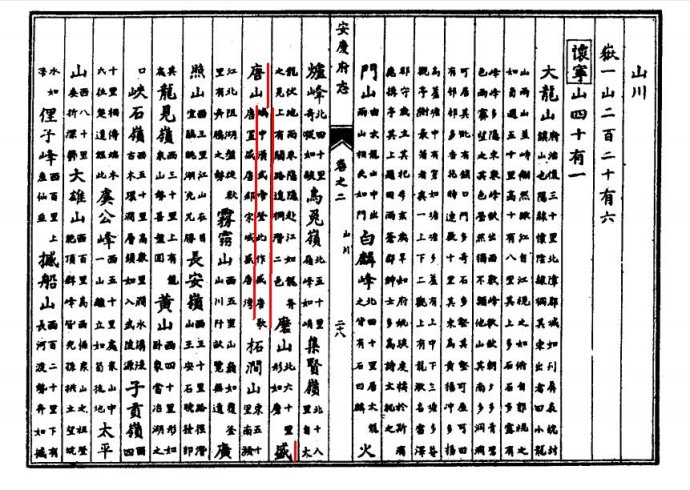

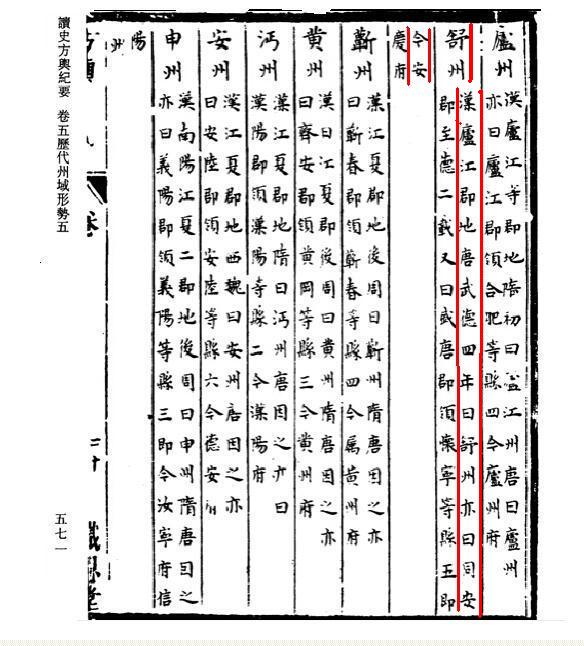

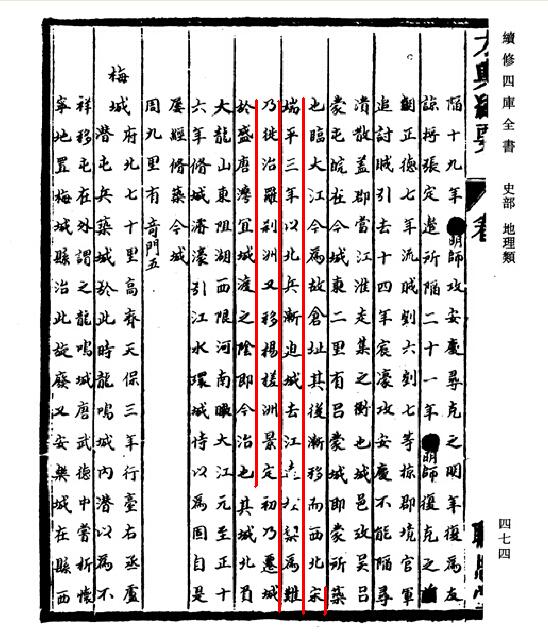

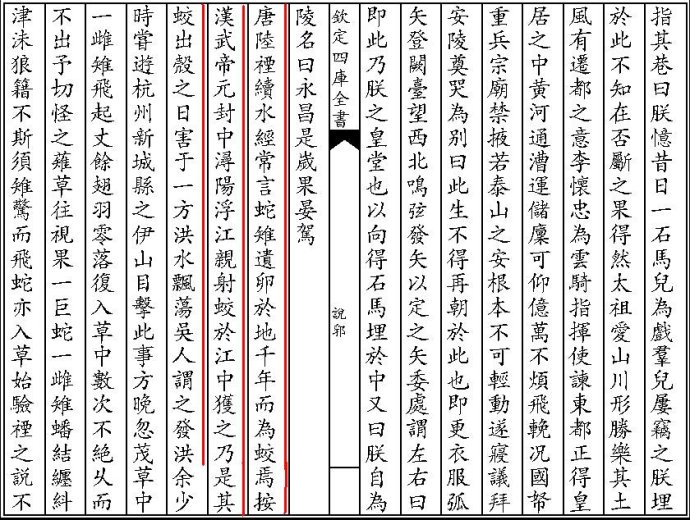

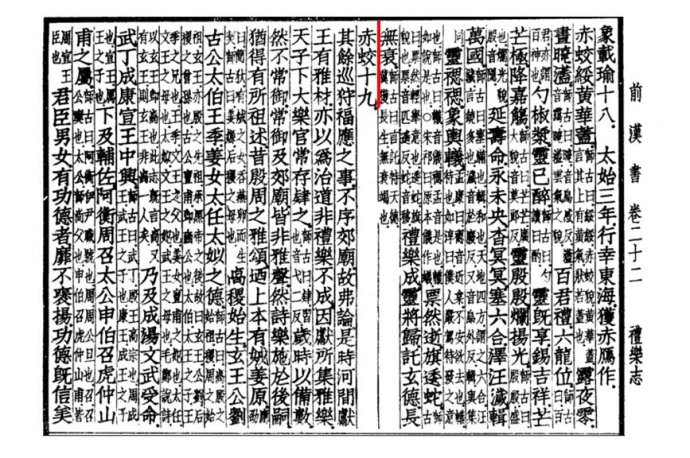

盛唐:即今安庆市区所在地。该地古时有盛唐山、盛唐湾等地名。唐人李吉甫著《元和郡县图志·阙卷逸文卷二·舒州》:“盛唐山,在县(桐城县)东南一百二十里,名益塘山,即古盛唐山也,汉武帝作盛塘之歌。”传说晋时勘舆术士郭璞曾登上盛唐山远眺,说“此地宜城”,这就是安庆所谓“宜城”别称的来历。安庆府西汉时属庐江郡。唐肃宗至德二年(757年)曾改为盛唐郡。郡治长期设在怀宁县(位于今潜山境内)。南宋理宗端平三年(1236年)因兵乱,迁到大江中的罗刹洲,复迁杨槎洲。二十多年后的景定初(1260年)“乃迁城于盛唐湾、宜城渡之阴,即今治也。”(《读史方舆纪要·史部·地理类》)从那时起,一直定置于今天的安庆市址。三国时吴人韦昭认为盛唐山在南郡,即今湖北江陵一带,唐颜师古赞同,但未见史料辅证。九嶷山,在今湖南永州市境内。《史记·五帝本纪》:“舜南巡崩于苍梧之野,葬于江南九嶷。”毛泽东有诗云:“九嶷山上白云飞,帝子乘风下翠微”,即此地。 图六、《读史方舆纪要·史部·地理类》:盛唐湾、宜城渡之阴建安庆城 蛟:蛟究竟是什么动物,史学界一直没有定论。《说文·虫部》:“蛟,龙之属也。池鱼满三千六百,蛟来为之长,能率鱼飞。置笱水中,即蛟去。”认为蛟是能飞的龙类动物,如果用捕鱼的竹笱来抓它,它很快就跑掉了。郭璞说:“其状云似蛇而四脚,细颈,颈有白婴,大者数围,卵生。子如一二斛瓮。能吞人也。”高诱注《吕氏春秋·季夏》说:“蛟有鳞甲,能害人。”元人陶宗仪所著《说郛》卷四十五录北宋僧人文莹撰写的一部笔记《玉壶清话》:“唐陆禋《续水经》常言:‘蛇雉遗卵于地千年而为蛟焉。’按汉武帝元封中寻阳浮江亲射蛟于江中,获之,乃是其蛟出壳之日,害于一方,洪水飘荡。吴人谓之发洪。”这些记载不乏神话色彩。根据以上描述,特别是郭璞“四脚、卵生,其卵有可以装两斛米的瓦罐大(一斛十斗),能吞食人”和高诱所说“蛟有鳞甲,能害人”,多数专家考证认为,汉武帝所射的“蛟”应当是江中的巨鳄。 今枞阳县尚有古迹射蛟台遗址。 《盛唐枞阳之歌》今已不存。按说,帝王巡视地方当有史官随行,并记录其行止,《汉书》清清楚楚地写着武帝一行“薄枞阳而出,作《盛唐枞阳之歌》”,而这“歌”却没有留下来,这是不正常的。后人考证认为,《汉书·礼乐志》中的《郊祀歌》第十九章《赤蛟》即是《盛唐枞阳之歌》。全文如下: 赤蛟绥,黄华盖,露夜零,昼掩盖。 百君礼,六龙位,勺椒浆,灵已醉。 灵既享,锡吉祥,芒芒极,降嘉觞。 灵殷殷,烂扬光,延寿命,永未央。 杳冥冥,塞六合,泽汪濊,辑万国。 灵禗禗,象舆轙,票然逝,旗逶蛇。 礼乐成,灵将归,托玄德,长无衰。 全诗铺张扬厉、气势恢弘,符合大汉帝王建功立业后的慷慨激昂之情怀。但也有学者认为《盛唐枞阳之歌》其实是《盛唐之歌》和《枞阳之歌》两首歌曲的合称,两首均已失传。而《郊祀歌》十九章是汉武帝命令司马相如等人创作的。这一悬案,只有等更多的考古发现来定论了。 汉武帝枞阳射蛟的英雄史话,深得无数后人的景仰,许多文人墨客以此题纳入诗文之中。如李白《永王东巡歌》:“祖龙浮海不成桥,汉武寻阳空射蛟。”杜甫《韦讽录事宅观曹将军画马图》:“自从献宝朝河宗,无复射蛟江水中。”韦应物《汉武帝杂歌》:“何为临深亲射蛟,示威以夺诸侯魄。”射蛟古迹也成为后人凭吊游览、发思古之幽情的著名景点。桐城派创始人之一姚鼐有《夜到枞阳》诗曰:“轻帆挂与白云来,棹击中流天倒开。五月江声千里客,夜深同到射蛟台。”