枞阳县佛教据《桐城县志》记载,在宋代建寺庙有合明寺(后方乡)、西岩寺(会宫乡)、查林寺(白梅乡)、灵山寺(金渡乡)、四望寺(周潭乡)、白云寺(白梅乡)、茂林寺(黄坡坂)、天真寺(白石乡)、三圣庵(阳和乡)共九处;明代兴建有天峰寺(小缸窑)、永利寺(枞阳镇正观山)、赤城寺(杨湾乡)、禅寺寺(黄柏岭)、柳子寺(白柳乡)、大王庙(枞阳江口)、黄侍中庙(会宫乡黄公山)、宋公庙(官桥乡)、龙泉庵(白湖乡)、将军庙(义津乡)等十处。明神宗派任大用来浮山,诏赦玺书,颁赐《藏经》慈圣太后赐随藏袈裟,渖王捐送花幡和金银,使修华严大殿,形成一寺四岩(金谷、会圣、张公、祖师)僧侣达千人。

2006年后,全县正式登记的佛教活动场所81处,比丘48人,比丘尼54人,在庙长住居士36人,不同程度信教群众约6万人。

下面简单为大家介绍一下主要各乡镇寺庙庵堂情况:

01

准提庵

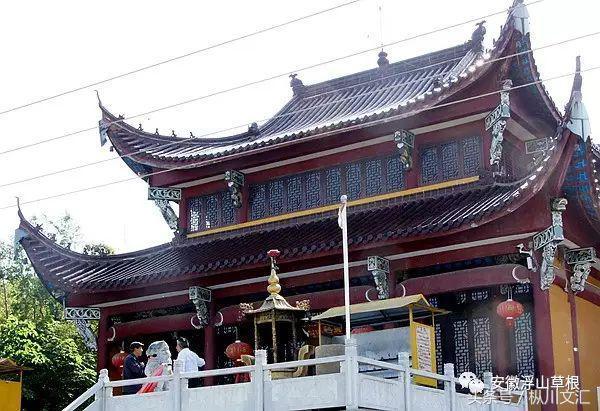

枞阳县准提庵坐落在周潭镇施湾村,始建于明末崇祯年间。该寺一直香火旺盛。

清宣统年间,经九华山黄大鹏先生举荐,由方小姑驻准提庵。该庵在方小姑的住持下,遵循佛门规范,香火兴旺,兼有山场树木、茶山果园、圩田等,可养活十余人。

抗战时期,该庵为济困行善救国,做出了无私奉献。该寺住持方小姑冒生命危险,给予新四军伤员大力支持和帮助,该庵也成为新四军的联络点。后受牵连,国民党尽焚准提庵,并发出通告,活捉方小姑进行活埋。后方小姑宁死不屈,点燃柴堆自焚。

解放后,该庵一直是残垣断壁。1995年后,当地群众为深切悼念方小姑,出资重修准提庵。现庵有大殿两进,供奉佛像数十余尊。由释果兴为该庵住持,负责庵内的日常事务。2012年被命名为省级“和谐寺观教堂”。2016年授予全国和谐寺庙教堂。

02

莲花禅寺

莲花禅寺历史沿革

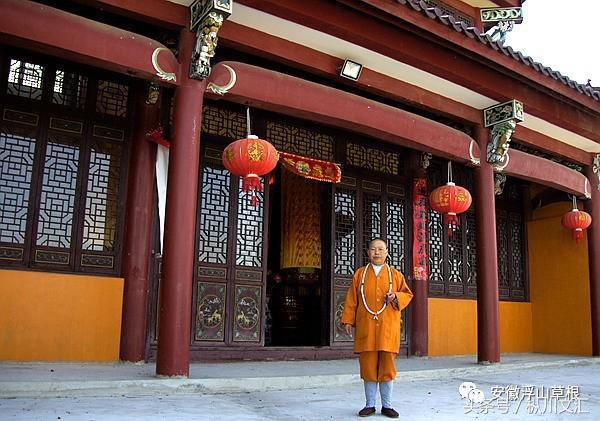

莲花禅寺(原名莲花庵)坐落在现枞阳县官埠桥镇卧虎山脚下,明洪武时僧修禅重建。顺治十年重修。

相传清中晚期僧尼入住,改莲花禅寺。民国时期后相继有不少高僧大德住持寺内事务,香火鼎盛,烧香求佛的信众络绎不绝。

解放后该寺被毁。文革后,该寺只剩大殿一进,面积为100平方米,一直是临时登记的宗教活动场所。2006年,由现任佛协会长住持该寺事务。现有大殿一进,厢房10间,建筑面积为500平方米。大雄宝殿内有佛像三十余尊,弥勒佛殿一进。2013年被命名为“省级和谐寺观教堂”。

03

华佗寺

枞阳县华佗寺,坐落于枞阳县金社乡金渡村,占地面积1000平方米,建筑面积500平方米,厢房十余间。门前白荡湖水常映青山,屋后灵山山脉环抱左右,绿树成荫,鸟语花香,环境优美。庙内晨钟暮鼓,焚香祭祀,祈祷平安无疾者络绎不绝。

该寺始建于唐代,历经宋、元、明、清诸朝,至今约有一千多年历史。据传,东汉末年,神医华佗带领樊阿、吴普两个徒弟,从皖北去江南游乡行医,途径此地,见当地疫病流行,便驻马行医三年,控制住了这一带的疫情,人们都称华佗为“神医”。后被曹操召于治“头痛”,终为曹操气害。后世人为纪念这位华夏名医,便建祠庵以祀奉。

该寺历史悠久,多经战火兵乱,屡兴屡废。抗战时期,华佗寺难免遭劫。解放后,党的宗教政策得以落实。2001年3月,由当地信众自筹资金,重新建造华佗寺。

现华佗寺大雄宝殿内供奉佛像十余尊。大殿金碧辉煌,古色古香,香客游人,无不赞赏。

现由教职人员释果莲主持负责管理寺内一切佛教事务,重续香火,再现华佗寺的辉煌。

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|