王乐群

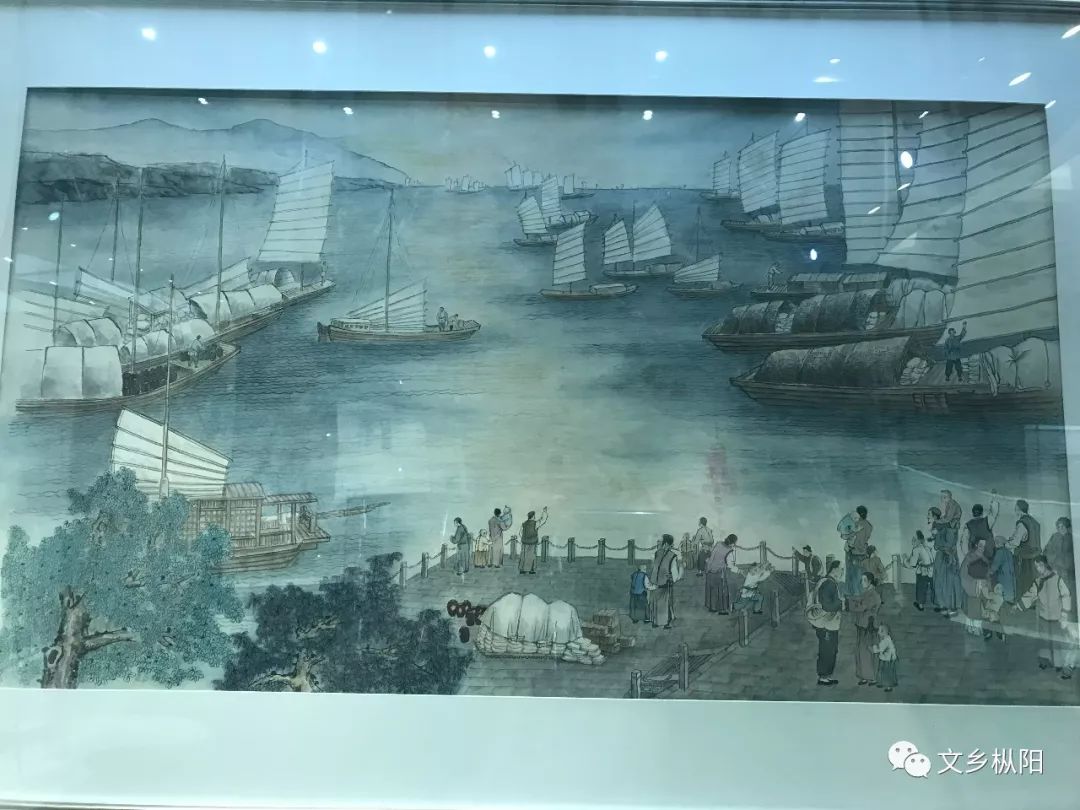

荻埠归帆

肃肃金风漾碧流,锦帆片片白云秋。

晚来系缆知何处?只在芦花浅埠头。

荻埠归帆

(清)张骅

溪云黯淡夕阳收,细草寒江奈石尤。

滚滚浪花随返棹,萧萧芦叶响孤舟。

浮鸥不动汀烟冷,渔火相将树影留。

望到水乡思更切,不堪薄宦又经秋。

收录于清康熙二十二年增刻本《桐城县志》中的这两首诗,向人们描绘了“荻埠归帆”胜景:

风吹芦叶层层浪,秋来荻花纷纷扬。

(现代源礼)

掩映在清翠欲滴、摇曳婆娑、絮花飞舞的芦荻之中的昔日荻埠集镇,七条街道曲折逶迤,麻石小巷纵横交错,高屋建筑钩心斗角,店铺商号鳞次栉比,人来人往,市声如潮,人声鼎沸,一派繁荣景象。

每当旭日东升,满江一片红霞;每当夕阳西下,大江溢彩流金。在万顷波涛的江面上,徐徐归来的篷船、缓缓远航的风船(枞阳一带的船民因忌讳“帆”与“翻”的谐音,往往称“木帆船”为“木篷船”或“木风船”),远眺似素影翩翩,有时像一条彩龙,逶迤细浪;有像象无数朵白兰花,点缀在水晶宫;有时像朵朵白云,飘逸在寥阔的江天。江岸上,那携儿带女、翘盼亲人平安归来、对视相泣、共庆团圆的欢乐情景,那老者送子、贤妻送夫、相拥相抱、不愿离别的动人场面……文人雅士们为此景此情所感触,誉为“荻埠归帆”。地以景传,融自然与人文景观为一体的老桐城八景之一“荻埠归帆”的美名,曾经以神话般的传说,传播到很远很远的地方。

清康熙《桐城县志》和清道光《续修桐城县志》中均载有桐城八景,今枞阳县域有四处,“荻埠归帆”名列其中。《枞阳县志》:“老洲头古称鹊尾渚,又称荻埠。……‘桐城八景’之一的‘荻埠归帆’在其(老洲区)境内”。

岁月蹉跎,世事沧桑。“荻埠归帆”已成为过去的景观,人们只能从地方文献、文学爱好者的撰文中以及老寿星的口碑中,读到“荻埠镇”往昔的繁荣,感悟到“荻埠归帆”的壮观,知道她在老洲头一带。但当年荻埠镇准确的位置在何处?其遗址尚存吗?遗址上是否还能寻觅到遗物(迹)?一直是个悬而未决的问题。

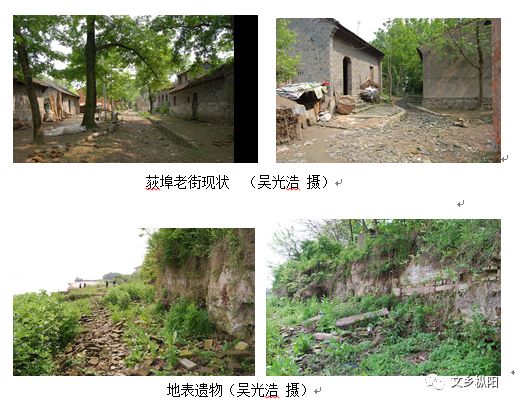

2008年4月13日下午3时许,根据当地老人提供的线索,从长江大堤公路老洲头段向南下坡不到100米,调查组人员来到了至今当地人仍称“荻埠老街”或“鹊尾洲”的地方。老街有十余户人家,房屋多为平房,有一些为二层楼房,较为简陋,少量建筑有民国风格。

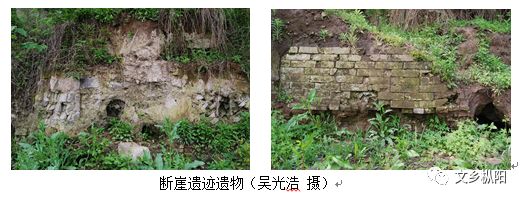

穿过长约110米左右、最宽处12.2米的街道,来到江边,迈步向东,再走20米上下,调查组一行人被眼前的一幕所震撼:很长很长的断崖和地面斜坡上直至江水下,散布着大量的花岗岩质和石灰质岩建筑残构件以及残砖、碎瓦、瓦当、陶瓷器残片等遗物;最厚处达5米多的断崖上,暴露着或为平整石条或为块石砌造的基脚、一层一层的夯土、青灰砖叠砌的墙体和下水道构件等遗迹……遗物遗迹异常丰富,历历在目,令人兴奋。

“这就是荻埠镇遗址”,“这就是出现过荻埠归帆景观的地方”,持续作战、好累好累的调查队员们乐开了怀,测点的测点,绘图的绘图,拍照的拍照,采集标本的采集……忘记了疲劳,埋头工作着,正是由于他们的坚持、坚守,一个个新文物点被发现,一处处“城市之魂”被尽心守护。

经过调查考证,文物工作者可以告诉您:“荻埠镇遗址”即是老桐城八景之一的“荻埠归帆”景观的所在地,它的中心坐落于长江大堤公路南侧的荻埠老街,地理坐标为:东经117°40′15.4″、北纬30°48′05.8″,海拔高程为13.70米。面临长江,以荻埠老街为中心,沿老洲头绵延分布,面积约370500平方米。向北距老洲村约0.5公里,向东北距老洲镇政府约8.50公里、铜陵大桥约9公里,西与老洲镇轧花厂相邻,向北约10公里为合铜黄高速公路。遗址地表和断崖上发现的大量遗物(迹),就是难得而最好的实物见证。

这一重大新发现,不仅解决了长期以来荻埠景观位置不确定的问题,而且为枞阳的地方历史文化增添了新的篇章,更对研究明清时期青花瓷的断代、古代的港口文化以及商贸经济的发展,均有一定的意义。为此,引起了媒体的关注,同年10月28日,“荻埠归帆景观遗址在枞阳发现”的消息在《安庆日报》予以了报道;12月22日,分别又在枞阳电视台、安庆电视台播出。

调查者说

01

春秋战国时期,沿长江主干上的民间水运、舟师水上交锋以及商业性航运、商业贸易等活动已相当频繁,并且出现了若干个居民集散地和港口集市。秦始皇曾先后五次巡幸东方。公元前220年11月,他第五次率领庞大的巡行队伍至云梦(今属湖北),遥祭相传葬于九嶷山(今湖南苍梧山)的舜帝,继而浮江东下,经过枞阳沿江一带的江中洲渚。公元前106年,汉武帝登上潜山天柱山之后,“浮江而下”,亲自射蛟于江中,“到枞阳登岸北上琅琊”。两汉时期,朝廷在枞阳沿江一带设楼船官,伐木造船。南朝宋(明帝)泰始二年(466),晋安王刘子勋举兵与宋明帝刘彧重兵大战鹊洲、鹊尾等地。

“蜀麻吴盐自古通,万斛之舟行若风”;“风烟渺吴蜀,舟楫通盐麻。”唐宋以来,腹地长江,更是商业贸易的水上通衢。随着唐代大云仓以及宋代在其基址上百余间仓屋在枞阳沿江一带的建造、运行,包括今老洲头在内的枞阳沿江码头,成为“江广米船开江东下”,停靠(经过)长江的三大口岸之一。商、旅更趋活跃,航运事业出现了前所未有的鼎盛面貌。

在“荻埠镇遗址”上,发现了明代晚期茶字款陶质瓦当(筒瓦或瓦铺屋檐前端上面、一般压在两滴水边缘之上、以防止雨水倒灌的建筑构件)、清代早期植物乳丁纹陶质滴水(屋檐处底瓦前端下面、以引导雨水下流的建筑构件)、清莲瓣纹陶质瓦当等建筑上的残构件。这些古建筑上的构件,图案模印成型,以线条勾画图案,有的还带有文字,泥料淘洗精细,烧造火候基本到位。由此,可推测当地当时已有了高档或建筑规模较大的建筑。

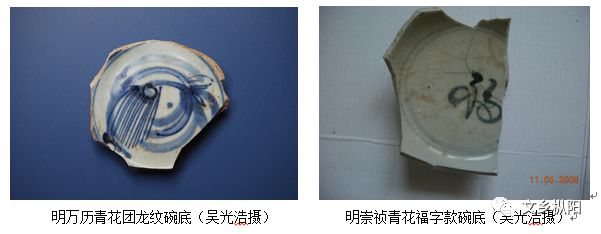

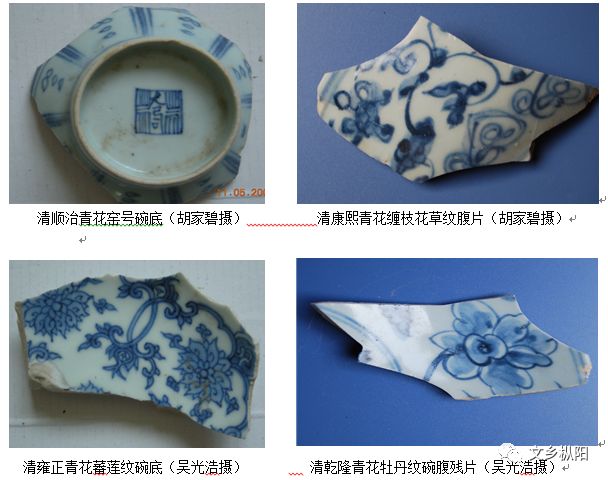

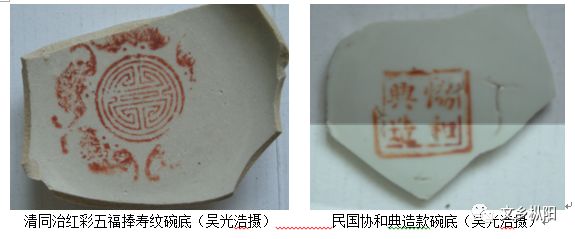

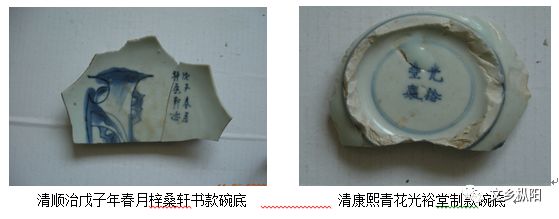

在“荻埠镇遗址”采集的标本中,以青花瓷残片最多,青瓷次之,彩瓷较少。尤以明成化寿字款青花碗底、明万历青花佛字款碗底和青花团龙纹碗底、明天启青花云气纹碗底、明崇祯青花福字款碗底、青花大明款碗底、清顺治戊子年春月梓桑轩书款碗底和青花窑号碗底、清康熙青花光裕堂制款碗底和青花缠枝花草纹腹片、清雍正青花蕃莲纹碗底、清乾隆青花牡丹纹碗腹残片、清同治红彩五福捧寿纹碗底、民国协和典造款碗底等残片最具代表性,特别引人注目,无不呈现出各自所在时代的特征与风格。

从发现的瓷器残片分析,有不少出自景德镇湖田窑,胎体细密坚硬,釉质纯净透澈,釉面平整光亮。纹饰丰富多彩:或描山水风景,或画花卉植物,或绘鸟兽虫鱼,或彩吉祥图案,或写寿文佛字,等等。这些瓷片,釉下绘彩、釉上软彩兼备,蘸釉、荡釉、刷釉等技艺可见,有的青花发色浓重,有的青花色调淡雅,真可谓色彩浓淡不一,画面布局主次分明,笔意酣畅,自然生动,给人以清新的感觉和美的享受。

明清瓷器素有官窑与民窑之分。一般认为,官窑精细,民窑粗糙。据文献资料记载:清康熙十九年(1680)九月才正式于江西景德镇窑厂烧制御用瓷器。在康熙以前和前期在位十八年之际,官窑制度并未实行。这一时期的瓷器即使帝王所用,也不写帝王年款,而常以干支年款或堂号纪之。从质量上看,这一时期有很多写有订烧堂号款识的瓷器,有的与官窑瓷器的相比几乎没有什么区别,只是没有官款而已,文物、收藏界仍将其归于民窑瓷器。其实这类瓷器,是朝廷在景德镇民窑中选择烧制水平较高的窑户订烧的,属于“官搭民烧”产品;随着官窑制度实行,御用瓷器由御窑厂直接烧造了,但这些窑户们仍为达官贵人或富商大贾们生产高档瓷器,瓷器的底款标注宝轩堂号、吉祥词语等等,人们便称这类窑户为“官古户”,称这类档次可与官窑瓷器相媲美的精品瓷器为“官古器”。荻埠镇遗址发现的清顺治戊子年(顺治五年即1648年)春月梓桑轩书款和清康熙青花光裕堂制款碗底,当属于“官搭民烧”产品或“官古器”。

明清时期,荻埠镇可以说是今枞阳县最繁华的客货码头,是商业区、闹市区之所在,这里能采集到当年的“官搭民烧”产品或“官古器”等等一批精致的遗物,是不足为怪的。由此,我们可以想象,往日的荻埠镇是何等的辉煌,是何等的影响!集自然与人文为一体的“荻埠归埠”景观,是何等的美妙,是何等的诗情画意!

02

老洲头,历史上因江岸崩移而形成沙洲,初步推断,其“鹊尾洲”、“鹊尾渚”之名早在秦朝时就已出现。它地处长江北岸,地势平坦,突入大江,三面环水,面对浩瀚的长江,东西可连接长江中下游港口,位置优越,水运发达,交通便利,在南北朝时期已形成来往舟船泊岸停靠的天然良港。唐宋以降,随着航运的发展与工商业的兴盛,商旅们白天扬帆逐浪,夜晚上岸投宿,客舍、酒楼、妓馆随之兴起,有的商客则就地列肆市易,脱旧货、取新货……商贾汇集,商机无限,集市应时而生,随之繁荣,逐渐发展成为航运业、商贸业十分活跃的港口集镇,因其座落在无边无垠的芦苇(也称“芦荻”)丛中,故以“荻埠”名以镇(街)名,荻埠镇发达、富庶、热闹、美丽,有为官员争往来此为宦,诗人文人争向来此一游,明朝前期,蔚然壮观的“荻埠归帆”景观便随之扬名于世,成为老桐城“八景”之一。

03

为何许多地方都有“八景”之说?

“八景”一词,本是一个道教上的词语,受道教八卦、八仙、八大神咒等文化元素的影响,“八景、八门者,身中所具之门户,为神气之出入”,是指人身体外表可见的八个器官。又谓“八采之景色”,指道教中八个最佳行道受仙的时间点所展现的天地景色,体现了道教天人合一的追求。到了宋代“潇湘八景”名震天下,“好事者多传之”,许多地方开始效仿,明清之际是命名八景、歌颂八景最为繁荣的时期,凡“十室之邑,三里之城,五亩之园,以及琳宫梵宇,靡不有八景诗”,八景的命名,有着极强的地域特征,一般是指能代表当地特色的自然和人文景观的八处名胜,而由官员或文人们创作的八景诗也因此而诞生了。

还有一事值得一说,在荻埠老街进行田野调查之余,与一个章姓老人聊天时,从他口中得知,荻埠镇曾经有四道出名的招牌菜:即“荻埠归帆”、“老舟划水向前”、“福祸汤”、“甜蜜蜜”,前三个菜所具有的共同点是“荤菜不红烧”,后一个菜做到了“素菜不油炒”,都是用老洲当地的食材制作的,这才是枞阳历史上真正有特色的美食(文献上记载的枞阳美味何止这些),符合科学膳食的理念与原则。

据传,方苞的父亲方仲舒曾将“福祸汤”送给他的好朋友曹寅(曹雪芹祖父),曹寅在方仲舒的指导下,慢慢地喝了口汤后大赞:“此是何等美味!产自哪里?为何以“福祸”名之?”方仲舒答道:“此乃来自我的家乡,会吃者得福,不掌握如何吃法必会烫得嘴里起泡,难道这不是得祸了吗?正与老子所言‘祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏’哉!”曹寅感叹道:“好汤!好菜名!寓意深刻啊!”

从此,每年春节,方仲舒都将包括“福祸汤”在内的四种枞阳特产作为年货送给曹寅,曹寅收到礼物后,作诗以谢。想当年,清康熙皇帝六次下江南,四次都住在曹寅家,也许品尝过这四种枞阳美味吧。

调查人:刘林 吴得华 吴光浩 胡家碧

唐全新宋艺超王乐群

引用、参考资料

1、《史记·秦始皇本纪》

2、《汉书·武帝纪》

3、《杜少陵集译注》

4、《清经世文编》

5、《正统道藏》

6、《梦溪笔谈•书画》

7、《寄园寄所寄》

来源:文乡枞阳

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|