对于写诗的观念,姚莹在《郑云麓诗序》中作出了如下说明:“夫诗者,心声也。人才学术之所见端,亦风俗盛衰之所由系。今海内承平久矣,人心佚则淫,淫则荡,荡则乱,士大夫固有其所当务者,诗歌似非所先。然以持正人心,讽颂得失,实有切于陈告训诫之辞者。君固尝忧时悯俗,今以上考蒙如遇,方有守郡监司之寄,所以拯济黎元、上报天子者,吾于君诗觇之,必能异乎人人所为政也。”

他觉得诗反映的就是人的心声,因为人心正,诗才会正,人心淫荡,写出来的诗也必然如此,故而姚莹认为有关部门就应当做正确的引导,而文人们也当写出来有价值的诗作,以上报天子。这样的思想高度正确的说法,读来颇像一篇政治论文,但也正是这样的人,他才能在乱世中找对方向,用一以贯之的心态,来效忠国家。因此,人的思想观念正确与否,最重要的,是他是否体现了他所处那个时代的主流观念,对古人的评价,不能用今人的视角来作出评判。

虽然姚莹在诗学方面有着如此的特长,但他同时也是桐城派的重要传人,所以他在古文方面的贡献,更受后世所关注。由于他有着特殊的家教,所以从小就对文章感兴趣,比如他在《复吴子方书》中称:“仆少即好为诗、古文之学,非欲为身后名而已。以为文者,所以载道,于以见天地之心,达万物之情,推明义理,羽翼六经,非虚也。世俗辞章之学既厌弃而不肯为,即为之亦不能工,意欲沉潜于六经之旨,反覆于百家之说,悉心研索,务使古人精神奥妙无一毫不洞然于心,然后经营融贯,自成一家,纵笔为之,而非苟作矣。诗之为道亦然。”

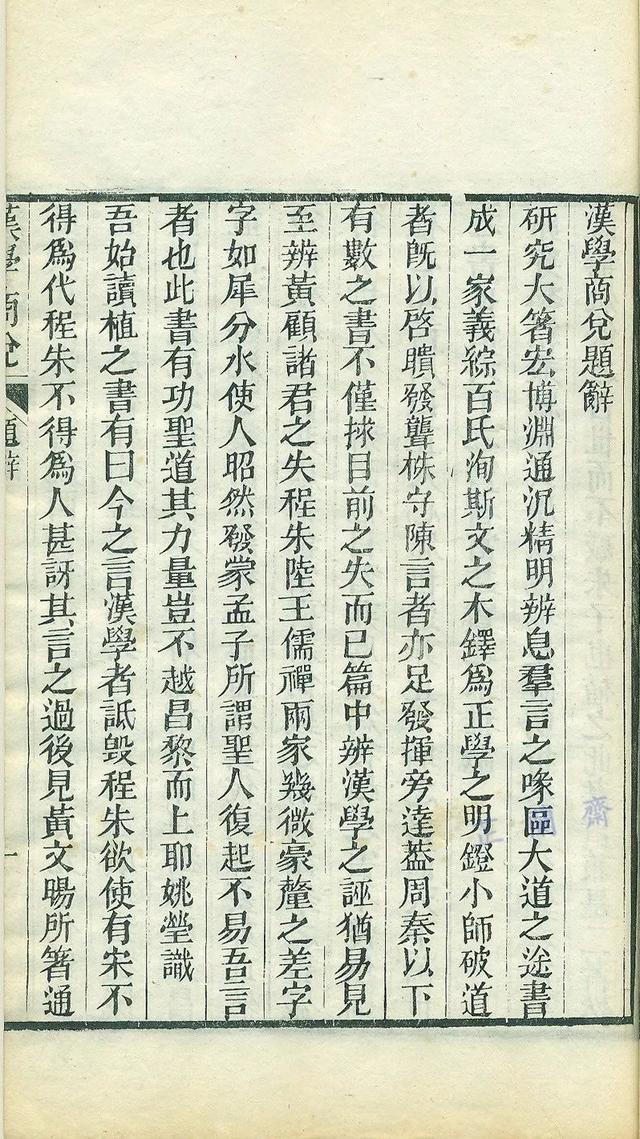

《汉学商兑》四卷,清光绪八年四明华雨楼刊本,姚莹题词

姚莹说自己从小爱好诗文的原因,并不是为了身后留名,他认为文章的价值主要还是在于载道。看来他赞同韩愈的观念,所以认为潜心研究六经才是正统的学问之道,只有真正体验出古人文中的精神,而后加上个人的悟性,才能显现出自己文章的独立面目。

他的这个正统观念也同样体现在《重刻山木居士集序》中:

古人文章所重于天下者,一以明道,一以言事。理义是非不精则道敝,利害得失不核则事乖。然理义可以空持,利害必以实验,故言事之文为尤难也。……其(山木)文章渊澹处,真可以追古人矣。而政事之文,特为茂实,所陈得失利害,皎如也。匪唯言之,其居乡及服官固一一行之有效,非空为斐然者,其重于世而传于后,不亦信乎!

姚莹仍然强调,古人的文章之所以见重于后世,有两个主要的原因,一是它包含了重要的道理,二者,它记录了历史的事实。而后他夸赞山木居士的文章正是在这两方面追摹古人。

对于他的前一个说法,可由其所撰《读书大义》一文为证,姚莹在该文起首即言:

盈天地间皆道也。有器,有数,有理。何谓器?典章、制度、文物,诸灿然者是矣。何谓数?二气、五行、十日、四时之迭运,长短、大小、高下、清浊、厚薄之不齐,凡诸错然者是。何谓理?天之所以刚健,地之所以柔顺,人之所以灵贵,物之所以蠢贱,三纲之所以立,五常之所以顺,凡诸事之所以然者是矣。

他认为天地之间所有的一切都包含着“道”,同时他说“器”“数”“理”都属于“道”的范畴,接下来他又解释“器”包括了典章制度等,而“数”指的是阴阳二气以及五行和大小清浊等等,关于“理”,他指的就是儒家所讲求的三纲五常。

那么,器、数、理三者之间是怎样的关系呢?姚莹说:“器统于数,数统于理。”而后他在文章解释了自己所下的这个断语,具体解释了六经四书的价值:

《中庸》之教,始于率性修道,终于无声无臭,广大精微,一以贯通,岂拘拘习制度、考行事者所能测其故哉!《大学》《中庸》者,《六经》之宝藏。而《论语》者,《大学》《中庸》之锁钥也,故详于理而略于器数。非略之也,以为明乎此然后见先生器数之美,或不备即有废兴焉可也,此圣贤之微义也。世儒言理者,或指器数为糠秕;而好器数者,又讥空理之无据,胥失之矣。

姚莹所强调的文章的第二个价值,按他的说法就是“言事”,以我的看法,“言事”所指就是相应的史书,比如他写的奏章疏表等等。除此之外,文章也会发表一些个人的观念,比如他所写的一篇《戒杀文》,该文的起首一段为:

人虽残忍,不能生而杀人,其始,必有所由,以渐至于日滋月长,而后残忍之性成。盖机之萌也蚤矣。杀物者,杀人之机也。苟充无欲杀人之心,则吾有取于释氏矣,戒杀放生之说是也。世之好辩者有三难焉:一则曰物无知也,一则曰妇人之仁也,一则曰此浮屠氏法,非先王之教也。噫,可谓不思其本矣。天下之物,惟死则无知耳。苟蒙血气而生,未有无知者也。然即使无知,而我不惟其义,惟其知。是天下之蠢蠢者,皆可杀欤?夫知之有无,物非得已也,业不幸而无知,又从而加之以杀,何物之重不幸也。所谓妇人者,谓其知爱而不知劳,能养而不能教耳,或纵恶养奸,噬脐贻患,故谓之妇人之仁,岂必残忍而后为丈夫乎。

看来姚莹是善良之人,他认为人性里虽然有残忍的一面,但也不是生下来就会去杀人,那么这个杀性是怎么来的呢?以姚莹的看法,这种杀性就是从杀物开始慢慢凝聚起来的。他所说的“杀物”大概指的是杀动物,所以从这个角度来看,佛教的戒杀放生还是有道理的。姚莹接下来针对有可能的三种反驳,发出了一系列的回应,认为不一定必须心地残忍才是大丈夫。

显然,姚莹是在这里发表了一大堆的议论,可是他在《惜抱轩诗文》一文中说了这样一段话:

文章最忌好发议论,亦自宋人为甚。汉、唐人不然,平平说来,断制处只一笔两笔,是非得失之理自了,而感慨咏叹,旨味无穷。此盖文章深老之境,非精于议论者不能,东坡所谓绚烂之极也。先生文不轻发议论,意思自然深远,实有此意,读者言外求之。

姚莹明确地说,文章最忌讳大发议论,而这毛病是从宋代开始的,汉、唐人却无此病。虽然前人的著作中也会有一些评语,但在这方面却惜字如金,所以他觉得好的文章是意境好,而善发议论的文章却不能称之为好文,他夸赞姚鼐的文章就是因为不轻发议论,而意义深远。

从整体上而言,姚莹怎样看待其从祖姚鼐的文章呢?他在此文中又称:

惜抱轩诗文,皆得古人精意。文品峻洁似柳子厚,笔势奇纵似太史公,若其神骨幽秀、气韵高绝处,如入千岩壑中,泉石松风,令人泠然忘返,则又先生所自得也。或谓文学六一,余意不尔。集中文以记、序、墓志为最,铭辞不作险奥语,而苍古奇肆,音节神妙,殆无一字凑泊。昔范蔚宗自称其《后汉书》论赞,以为奇作,吾于先生碑铭亦云。

姚莹说,从祖姚鼐的文章,即有柳宗元的峻洁,又有司马迁的奇纵。当然这样的夸赞显得有些偏私,但从另一个侧面也可看出,姚莹眼中的好文章应当具有怎样的特点,那就是在文品上峻洁、在笔意上奇纵。

除了以上两点之外,姚莹还强调文章必须有深郁之气,他在《跋方存之文前集后》中称:

文章一事,欲其称量而出,积于中者,深则郁之,郁之不可遏也则停之养之,如或忘之,顺乎其节,然后发焉,又必以其时也。故其析义必精,立言必当,学欲其广而取裁欲微,意欲其昌而树辞欲卓。未能行也,则认其言,无所为也,则韬其光。百家之精,茹之辨之,一心之运,卷之舒之。片言弥六合,累牍有余味。若此者,其庶几乎!

除此之外,姚莹还在其所撰的一首《修辞》诗中作出了这样的总结:

文章本心声,希世绝近习。

质重人则存,浮杂岂容入。

镂琢饰情貌,当非贤所急。

姚莹认为一篇好文章,其首要条件是发自作者的本心,而那种内容平庸,专做表面雕琢的文章,不是贤者所为。而他更为强调的,则是文章的思想性。那么他自己的文章是否贯彻了这个理论呢?方东树在《东溟文集序》中,对此作出了肯定:“观其义理之创获,如云霾过而耀星辰也;其议论之豪宕,若快马逸而脱衔羁也;其辩证之浩博,如眺溟海而睹涛澜也。至其铺陈治术,晓畅民俗,洞极人情白黑,如衡之陈、鉴之设,幽室昏夜而悬烛照也。而其明秀英伟之气,又实能使其心胸、面目、声音、笑貌、精神、意气、家世、交游,与夫仁孝恺悌之效于施行者,毕见于简端,使人读其文,如立石甫于前,而与之俯仰抵掌也。”

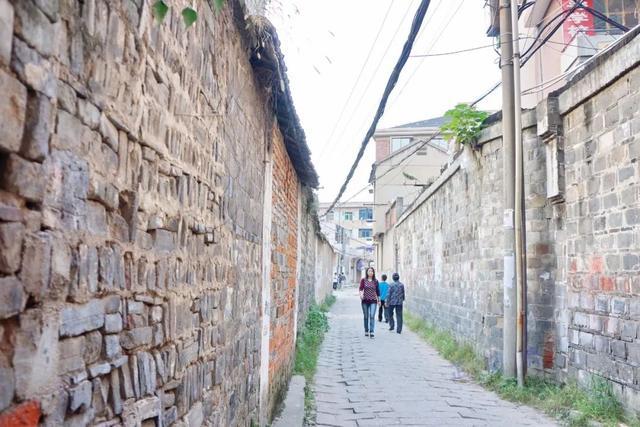

恍惚回到了旧时光

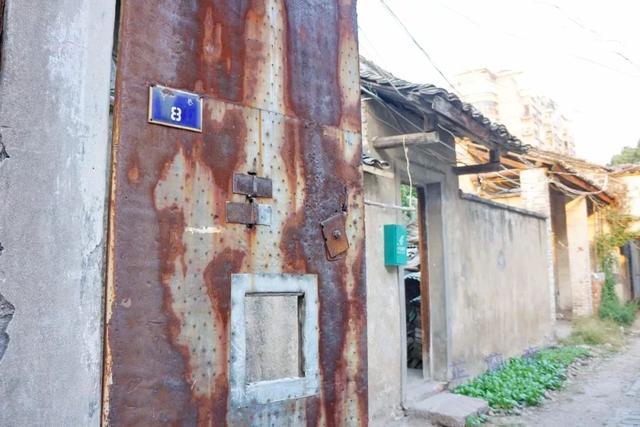

这里就是寺巷8号

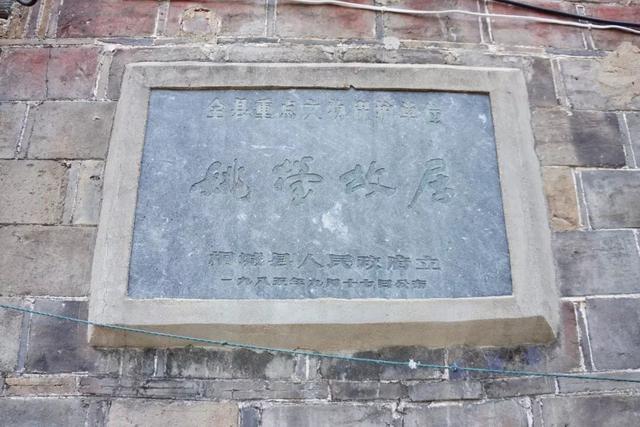

姚莹故居位于安徽省桐城市寺巷8号。之前的一站我是在庐江寻访何晏的墓,而后来到了桐城,在寻访过程中,幸运的遇到了一位老阿姨,她是当地的退休老师,在她的带领下,我很容易地就来到了姚莹故居的面前,故居虽然有文保牌贴在墙上,但显然保护经费并未落实下来,里面已经变成了出租屋,分租给不同的人家,院子中横横竖竖所拉的晾衣绳就能看得,这绝非一家所为者。几年的寻访,这种事情也见过了太多,我也就习以为常地站在那里继续拍着。而老教师虽身住此地,依然颇有不平,显然她对这些名人故居有着乡贤之情,而这样的现况又让她难以向一个外人表现出自豪。

凝固的时光

应该是当年的格局

因为是出租屋的原因,我不好入内打扰,只能站在院中四处打量。从格局上看,这应当不是姚莹故居的原貌,明显地感觉到院落里有不少扎眼的添加,在乡村中不知有没有私搭乱盖这个概念,至少在北京的老城区里,很多名人住过的四合院都被当地的住户在院中盖出了一堆的简易房。这些简易房当然没有规划,有如贴在美人面上的狗皮膏药,但事实就是如此。从上世纪七十年代开始,北京对这些名人故居作着有限的疏理,清出了不少住户,真盼望着桐城也能受这种风气的影响,将这些名人故居能够整旧如旧地恢复原貌。

文保牌贴在墙上

姚莹故居外观

不管怎么说,姚莹故居院中的窗棂还有不少是当年的旧物,看着那些简洁而美丽的花饰,也让我再一次想象着姚莹那种近于迂腐的耿介,我觉得房如其人,有怎样的主人,就会有怎样的建筑格局与装饰。

院中的横七竖八

保护的颇为完好

姚莹墓位于安徽省桐城市城区西北9公里的龙眠山,此山今属龙眠乡双溪村,在当地龙眠山俗称“姚家坟山”。我是从网上搜到的姚莹墓地址,在网上还有姚莹墓的照片,但那张照片却是黑白的,这让我略感担心:一般说来,近二三十年来所拍照片大多是彩照,而有些模糊的黑白照显系老照片,如果以这样的照片出现在网络里,大多是说明旧址今日已经不存,而我寻访的结果恰恰印证了我的担忧。

古今审美的交融

当年的结构

在桐城寻访的第二天,我打的前往龙眠乡,在此乡我的寻访目标除了姚莹,还有张廷玉与张英。访罢张廷玉的墓,我向那位守园者打听姚莹墓所在。他顺手向山下一指:“姚永概的墓好像就在那边山上,你站在那边桥上都可以看见墓碑。姚莹墓就不太清楚了,听说被人盗过好几次了,你到了那边再问一下。”

这么容易打听到了具体的方位,让我多少有点高兴,于是按照这位守园人的所指,前往那个村庄。来到村庄时,见桥头上站着几位村民,我向他们请教姚莹墓所在的位置,其中一人告诉我:“那边山上是有座老坟,也确是姚家的,但是姚家什么人,就不清楚。很大的,听说是个大官,被人盗过几次了。”想起刚才张廷玉墓守园人也跟我说道,姚莹墓被盗过好几次,如此说来,看来村民所指正是我的寻访目标。但前行之路我看不到指示牌,于是我提出请那位告诉我方位者带我前往。此人毫不推辞,也不多话,站起身就向前走去,走了几步才转过头跟我说,跟我来就是了。

刚刚向前走出不远,我的身后就跟上了一位小女孩,这个小孩的年龄看上去也就五六岁,我担心她是跟错了人,让她不要随同前往,小女孩却完全不听,继续地跟着走。我正踌躇间,前面那位带路者回头说了句:“是我女儿,没关系的。”这句话让我放下心来,这个放心倒不是担心小女孩会走丢,而是我觉得这么小的孩子,她爸爸还让跟着同行,说明前方的路并不艰难。但很快,我知道自己错了。

带路者走到一条小河沟时,停下来跟女儿说,不要再跟了,爸爸等一会儿就回来。我非常诧异,他居然就这样把一个小孩子留在河沟边。但是他却很无所谓地说,没关系,女儿在这里长大,她是绝对不会下水的。过了小河沟,眼前就是一座显然很少人到此的野山。前行的路远比我想象的要艰难许多,因为这里完全没有路,只是靠双手不断地拨开眼前一丛丛的杂树,但是手脚并用之时,还要对付一张张突然出现在眼前的巨大蜘蛛网,很快就让我显得极为狼狈。

我在少年时,曾有一度生活在山区,对自己的爬山本领一向自豪,而来到了安徽寻访,才真正体验到什么叫登山。这个现况极大地打击了我的自信心,但想想带路者,虽然他常年生活在这山里,却没有义务替我再受这一遭苦,念及这一层,让我顿生感激,于是一边努力地攀爬,一边冲前方喊话,请他走慢点儿,我已经跟不上了。

这位带路人的确是登山如履平地,我已经尽力向前攀登,却还是很快就看不见了他的踪迹,这让我心底有点儿恐慌,于是大声地喊叫,而后我听到了那位带路者的回音,他说姚家坟就在前面的一点点距离。然而我从声音上感到,他至少距离我有两百米远,看来当地人的距离感跟我的感受差距很大,两百米对他们来说只是一丁点儿距离,对于我来说,却是远许多。于是我也大声向他喊话,坚决地请他站在那里等等我,然后再一同前行。而他的回答却是:“我找到了。”这句话无疑像给我打了一针强心剂,顿时,我身上仅余的一点爆发力显现了出来,很快地冲到了他的面前。

然而眼前的所见,却仅是地上的几块石头,从这些石头的排列情况看,似乎是围成了一个半圆。带路人站在原地跟我说:“就是这里了,被人平掉了,什么都没有了,但是就在这下面,被人盗了好几次。”但是,我却看不到跟姚莹有关的任何标志,问他何以知之这就是姚莹的墓?他坚称肯定没错,就是这里。那好吧,既然下了这么大辛苦找到这几块石头,我也当它是吧。我想,这位带路人如果真不确定这是姚莹墓的话,他也用不着费这么大周折,走将近一小时的山路,专门带我来看这几块石头了。从我的寻访经历看,经历了“文革”风暴,有太多古人墓都变成了眼前的这个模样,而姚莹作为一个忠于皇帝的封建官员,他的墓被铲平,似乎也是情理之中的事情,可惜的是,当地没有在墓旁立上一块文保牌,以此来作为寻访的目标。

看完了墓址,又跟着这位带路人重新返回了村庄,向下走总比登山要轻松很多,而这位村民告诉我:“这村里还有姚家后代哩,有两家姓姚的,要不你去找姚书记问问看,他都九十多岁了,你要了解姚莹的情况,可以找他去问问。”当地村里的领导竟然还姓姚,这让我意外,说不定还真是姚莹的后人,以我的经验,打听过去的事情,找村中的老人最为靠谱。昨天我在打听何晏墓时,就遇到了一位老人家,他竟然给我介绍了一位更老的老头,我从那里了解到了许多未曾听闻到的故事,而今听带路人所说,又让我来了兴趣,于是回到村中,跟他去见那位姚书记。

以我的想象,九十多岁的老人能够说清楚问题,恐怕也不容易,但来到姚书记家时,正赶上老人去了外面,见到者乃是老人的儿子,当他听说我要打听姚莹的情况,立即跟我说:“我们家是姓姚,但跟姚莹是两个姚,家谱没有修,所以我们究竟是哪个姚也不清楚,但我知道我们不是你说的那个姚。”

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|