“山不在高,有仙则名”。藕山,一座普通的小山,既不高大也不险峻,孤零零地矗立在长江北岸的平原上,山上植被很少,大多是裸露在外的青石,它的外观并无奇特之处,但它在枞阳乃至更远的地方却无人不知,枞阳县藕山镇即因山而得名。

这样一座普通的小山为什么遐迩闻名呢?我以为藕山不是一位以貌取胜的美女,而是一位饱经沧桑的先生,它有着丰富的内涵,需要我们慢慢去发掘,去品味。

首先是它的名字很特别,耐人寻味。本文题中藕山的"藕"字其实有误,正确的写法应该是"山"的中间一竖换成"了",这是一个非常冷僻的字,普通字典没有收集,只有《康熙字典》上才能查到,注解也是唯一的:读“OU”,山名,在安徽省枞阳县境内。

这个字难倒了无数外地人,过去邮寄到藕山的信函上,外地人不认识这个字,填写地名大多误写成“函山”或“辽山”等,好在当地邮差见多不怪,一看就知道是别人误写。因为电脑里没有这个字的字根,所以很多人为了输入这个汉字绞尽脑汁,有的用造字法造出它,有的干脆用同音“藕”字取而代之。

曾有人大代表以这一地名妨碍了对外交往为由,建议改名为藕山,但终因这一地名包含了太多的人文内涵而未获通过。为什么会取这样的名字,它有什么来历,今天已无从考证。

藕山的神奇还在于它有着众多的石窟。民间传说藕山有七十二洞,较著名的有大、小风龙洞。上世纪八十年代初期,在同事陪同下我曾探访过。两个风龙洞皆位于两座山峰之间凹槽处,外观大同小异,只是大风龙洞洞口比小风龙洞略大些而已。虽然时隔三十多年,我依稀记得,在一片乱石环抱之中,有一个黑洞洞的洞口赫然呈现于眼前,放眼望去,深不可测,犹如一头怪兽张着血盆大口,令人胆颤心惊。据当地人介绍,曾有人和牲口掉入洞内,由于洞底太深无人敢去救援。

后来当地驻军在采取多重安全措施的情况下,派人下洞探险,但终因洞内寒气太重,氧气不足,未能下到洞底,只得中途而返。洞底有多深,至今仍然是个谜。据说有人向洞内丢下一根毛竹扁担,过段时间后竟然在长江水面上找到那根扁担,似乎洞内是和长江贯通的。当然这只是民间传说,不足为信。

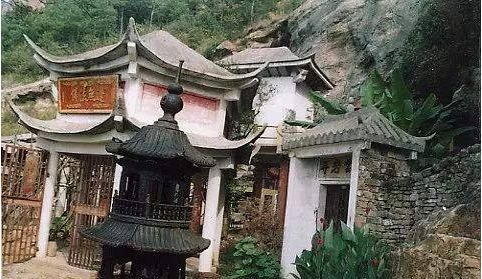

更为难得的是当地还有不少有关藕山的民间传说,又为这座普通的山蒙上了一层神秘的面纱。山的南侧山腰处有块较大的平台,平台上有一座规模不大的寺庙,名曰“白云寺”,现在随着藕山的开发已不复存在。

对于平台的来历,又有民间文学创作者者,演绎出一段神话故事:当年地藏王菩萨从西天驾云而来,一路寻找适合修炼之地,准备在藕山落脚,一脚踏在藕山上,但藕山太小,不堪重负,山被踩塌了一大片,就形成了后来的平台。地藏王菩萨便放弃了在此修炼的打算,一脚跨过长江落在了九华山……这段神话大有抬高藕山身价之嫌,其实,无论从哪方面比较,藕山和九华山是不可同日而语的。

大约是晚清时期,当地有一位许姓文人游览藕山,并写下一篇脍炙人口的骈体散文——《春游藕山赋》,在枞阳民间广为流传。上世纪八十年代初,我有幸拜读过此文的手抄本,感觉作者应是一位才华横溢的散文大家,文风很像唐初四杰之一王勃的名篇《滕王阁序》,其中有两句描写登山远眺长江美景的句子“凤凰洲中分二水,太子矶砥柱中流”。大气磅礴,至今不忘。

关于此文作者,民间流传着一段类似聊斋式的佳话:这位许公,原本不通文墨,偶遇一貌美狐仙,喜结良缘,交欢之时,狐仙向许公口中吐入一颗宝珠。从此,许公便脱胎换骨,满腹经纶,成为名震乡里的大才子……

以上所写内容大多源于道听途说,只能作为茶余饭后的谈资而已。关于藕山的历史掌故远不止这些,我所记述的不过是一鳞半爪。如今的藕山正在上演现代版的愚公移山,海螺公司的大规模开发,已使藕山被削去近半。估计再过二、三十年,这里将被夷为平地,藕山将从地球上彻底消失,后人将永远见不到它的身影,但藕山作为地标所承载的丰富的文化内涵是一笔珍贵的精神遗产,不应被彻底遗忘。仅以此文抛砖引玉,呼唤更多的关注。

注释:凤凰洲,即枞阳县与对岸池州市之间长江上的凤仪洲。太子矶,地名,位于县城以东向长江中突出一块陆地。

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|