桐城市、枞阳县博物馆收藏着三件造型奇异的器物,人称“虎子”,是因其形似伏地仰首之虎而得名。

桐城市发现“虎子”1件,1982年征集。通高19厘米,长26厘米,口径6.5厘米。(童树桐《桐城县文物志》,皖非正式出版字(88)第2119号,1988年,第119页。)

枞阳县北圣墓群出土“虎子”2件,高19.1厘米,长22厘米,口径7.3厘米。(王乐群《枞阳文物志》,中国文史出版社,2002年,第177页。)

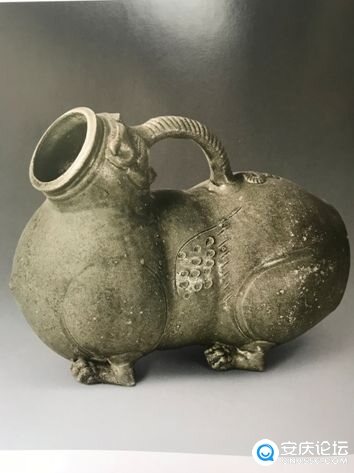

三件虎子,造型基本相同。器形如虎,体内空空。大张口呈圆筒形,平圆唇,束颈,腰部内收,凹背,上装一半环形绳状提梁,前后腿部鼓出,底下四足,呈蹲伏状。

三件虎子,制作工艺相近之处不少。全器用圆雕手法制成,通体做成伏虎状,体态丰满。口上部堆塑的虎头,写实感虽不是很强,但耳、目、鼻、獠牙、鬃毛仍依稀可辨。提梁末端的屁股上堆贴着小尾巴。腹部两侧以戳印和刻划的手法表现出前胛、后胛以及四足的爪牙。四足虽然细小,但骨棱、关节塑造很好,看上去足以支撑身躯。设计独具匠心而巧妙,注重艺术性与实用性相结合,造型摆脱了刻意追求具体细节的僵硬模式,注重大形和神似,雕塑生动传神,线条简洁明快,具有沉谧质朴的审美效果。

桐城发现的“虎子”

三件虎子,通体均施灰绿色釉,釉色光润纯丽,灰中透亮,文静雅致。胎体皆为高岭土质,呈浅灰白色,高温烧制,胎质坚致,玻化程度高,无剥釉和裂纹,胎与釉结合紧密牢固,使人感觉敲之会铮铮有声,既透发出的是一股古朴坚毅之美,又呈现出一股活灵动态之美。

六朝时,南方瓷窑均使用石灰釉,以石灰石和瓷土配成。因此,此时期的青瓷器有灰绿和土黄两种色调,与烧制方式有关,烧制过程中,如果瓷器处在有氧环境中,釉料中三氧化二铁大部分转化为三价铁,釉面呈土黄色调。如果烧制到一定程度,使窑内缺氧,窑内呈还原气氛,一氧化碳和碳化氢等气体从釉料的三氧化二铁中夺取氧,使三价铁成为二价铁,釉面呈灰绿色调。灰绿色釉瓷器的烧造成功,标志着我国古代制瓷工艺进入了一个新的阶段,制瓷已成为当时一项新兴的手工业,从拉坯成形到入窑烧造,存在着各种工艺,并且由多人组合的手工业作坊所生产,更由优秀的能工巧匠亲手制作,出现了一大批精美的青瓷作品。

虎子因其形似卧伏之虎而得名,它起源于东周时期,青铜制作,初成虎形,至汉代已有陶瓷虎子且比较象形,后风行于六朝,多以青瓷制作,更加具象。西晋以后除有的腹部仍有飞翼,足部可见蹄爪外,口部上端已不见写实虎的形象;东晋以后形体缩短近圆形,已经完全不见虎的形象了。无论它如何变化,但卧式的造型始终不改,口朝上并偏于一侧,另一侧横安扁条把,具有便于提携使用和不易翻倒的优点。

桐城、枞阳发现的三件青釉虎子,是西晋时期青瓷中的佳作。经专家鉴定确认,皆为二级文物。《中华人民共和国文物保护法》第三条:“历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物,分为珍贵文物和一般文物;珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。

枞阳发现的“虎子”

这种器具为何被称着虎子?究竟作何用途呢?

虎,威武勇猛,素称“兽中之王”,中国古代敬虎为神,被列为四方神之一。几千年来,人类在既崇拜虎又爱虎、既畏虎又以降虎为荣的矛盾心态中创造和传播了许多与老虎相关的文化。

《西京杂记》卷四载:“汉朝以玉为虎子,以为便器,使侍中执之,行幸以从。”卷五又记有:“李广与兄弟共猎于冥山之北,见卧虎焉,身之,一矢即毙。断其髑髅以为枕,示服猛也。铸铜象其形为溲器,示厌辱之也。”

《坛窗私志》说:“客问曰:‘溺器而曰虎子,何也?’答曰:‘神鸟之山,有兽焉,名曰麟主,服众兽而却百邪。此兽欲溺,则虎伏地仰首,麟主于是垂其脊而溺其口,故溺器名虎子也。”

《汉书?颜师古注》说:“虎子,亵器,所溲便者也。”

从文献记载来看,对虎子作为溺器使用的来历说法不一,但无论是由于英雄崇拜,还是由于镇崇辟邪,保佑安宁,但对虎子的形状均作了“伏地仰首”的描述,就其用途而言,或为便器,或为溺器,或为溲器等等,其实就是男性解小便时使用的装尿器具――尿壶。清代和邦额《夜谭随录》中也多次提到虎子“乃为男用尿壶”。

从发现的古代墓葬来看,青瓷虎子安放在男性死者的腰部或足部,且随葬品丰富。在当时来说,精美的青瓷则为高档物品,青瓷虎子则是高级享用品,使用虎子者应多为有钱人家或较高身份者。有了它,到了蚊虫猖獗的夏天,不需再掀帐而出;有了它,即使在天寒地冻的冬天,也不用再翻被而起。人是高级动物,总是生活在不断前进的社会里来解决自身本性需求的,从随地大小便到固定茅厕,从虎子到尿壶、夜壶,再到马子、马桶,发展到现在的抽水马桶,实际上都代表着生活品质的提高,代表着社会文明的不断进步。

西晋“尿壶”――虎子的发现,无不说明西晋时期(乃至上溯到石器时期)的桐城、枞阳大地,历史文化、审美标准、风俗习惯……互为一体,互为关联,相互交融,相互渗透,不可分割,一脉相承,并一直沿续到明清乃至今天,真可谓你中有我,我中有你。让我们携起手来,共同构筑文化共同体和命运共同体。

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|