如我这般年龄的人,对太平天国的历史都经历了一个由热捧到怀疑、由认同到颠覆的过程,但无论如何我们的心理天平都已不会倾向极端。位于“吴头楚尾”的枞阳,千年古镇南临一泻千里的滔滔长江,西傍水路漫长、水域广大的长河及菜籽湖,被置于“丁”字型水路网络的交汇点上。长河接纳了枞阳境内西部水系,包括上游桐城、舒城、潜山等地的大量水系,使上、下枞阳曾为“群舒之地”的舒城、庐江、桐城以及怀宁、潜山等县的漕粮集散地,故有“舒口”之称。特殊的地理位置与交通条件,使枞阳自古为兵家必争之地。

三国时期东吴大将吕蒙曾在下枞阳幕旗山下建立军事城防——“吕蒙城”,并循长河溯流驻军于桐城吕亭驿等地;元末朱元璋部下廖永忠与红巾军徐寿辉部将赵普胜,两军在枞阳莲花湖水寨进行了一场你死我活的争夺战;在中国人民解放战争,县城陈家祠堂成为大军渡江中路军指挥部,时任二野三兵团司令的陈锡联元帅多次于枞阳镇“陈氏祠堂”召开军事会议,部署渡江作战任务……金戈铁马,刀光剑影,血雨腥风,凝聚着一方土地的厚重。

枞阳古镇北郊望龙庵初名“望龙禅院”,因山门望见安庆大龙山而得名。康熙初年一个叫会亭的出家人和徒弟福海四处募捐,开始在此建寺。寺庙依山傍水,背对金鸡山,面向月儿湖,绿树环合,禾苗飘香,可谓一处幽静的禅修圣地。但聚散因缘,来去倥偬,清代咸丰年间,望龙庵迎来了一批披坚执锐的特殊“香客”——太平军。这里四周山岭起伏连绵,靠近交通便捷的枞阳长河,通连纵横交错的河湖港汊,既隐蔽性强、易于退守,又出入自由,因而一度被太平军将领作为一处运筹帷幄的重要据点。

还是在中学读书的课堂上,我们多次听到老师们这样的讲述,太平天国的首领陈玉成、李秀成为了对付清军,曾先后两次在望龙庵召开了极其重要的军事会议,其中第二次会议在史书上被称作“枞阳会议”。一座本来极其普通、幽寂的寺庙,暮鼓晨钟,香烟缭绕,因为一场声势浩大的烽火硝烟而名垂青史,驻进少年神往的心中。

长大后,我从有关史册上读到更为详细的记载:那是太平天国继“天京事变”以后,皖北境内太平军控制的地区大部分复为清军占据,桐城与潜山、安庆一样虽仍为天朝所有,却处于被围困之中,为了解桐城之困,1857年1月11日李秀成、陈玉成等在望龙禅院庵召开紧急会议,共商歼敌大计,会议决定一方面李秀成在桐城坚守迎敌,另一方面陈玉成东下迂回解救桐城之围。随后,陈、李二人的军事行动终于彻底击溃清军,取得桐城大捷,并乘胜收复了舒城、六安等地,与捻军胜利会师,稳住了太平军在皖北控制的局面。可是才过去一年多,也就是到了1858年入夏,由于清军重新建立了围困天京的江南大营,天京再次处在清军的包围之中,太平天国革命处在空前的危机时刻。李秀成从全椒南下至潜山,与陈玉成相会,从全局的观点出发,果断作出“通文各镇守将,凡是天朝将官,概行传齐”,“择日约齐到安徽省枞阳会计”,共商解京之围的决定。于是依约而来的太平军各路将领聚集到望龙禅院,召开了太平天国后期革命史上具有决定意义的会议。这次会议,史上称作著名的“枞阳会议” ,时间是1858年8月上旬。出席这次会议的有陈玉成、李秀成、李世贤、黄文金等百余名将领。会议上,陈玉成、李秀成等将领客观、全面地分析了形势,找出了天京事变后太平军处处挨打屡遭失败的原因,认为独木难以撑大厦,要解救京围,必须把分散在各个战场上有战斗力的部队迅速组织起来,联合作战,才能集中优势兵力歼灭清军的有生力量,此所谓“各誓一心,定约会战”重大决策。

枞阳会议后,陈玉成立即从鄂皖撤兵东进,由潜山过舒域,一举攻占了庐州,到达滁州东南乌衣镇与李秀成相会,合力迎击清军。乌衣大捷后,太平军又顺势攻下了浦口,陈玉成、李秀成前后夹击,攻克了清江北大营,紧接着挥师向东,分兵进取,攻占了江浦、天长、六合、扬州等城镇,解除了天京北面受敌的威胁,继而又取得了具有重要历史意义的“三河大捷”……正是“枞阳会议”所作出的“各誓一心,定约会战”重大决策,才接二连三取得了一系列的重大胜利,使太平天国在军事上出现了“天京事变”以来的最好形势。

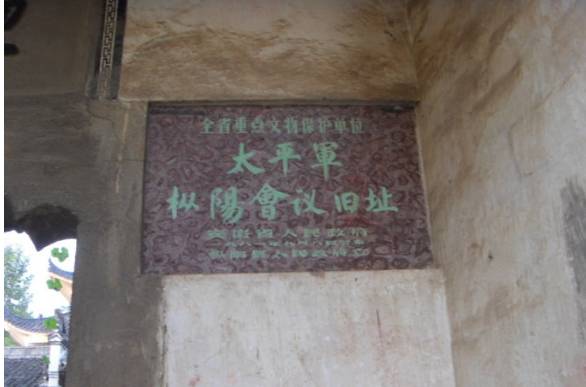

因为这段历史,我不止一次走进望龙庵,虽说多以拜佛进香的名义,实则朝圣历史陈迹。有一年初夏,中央电视台“军事天地”摄制组要拍摄一档节目,一群人背着摄像机来到了望龙庵,我夹在喧闹的队伍里,看这里的各个角落在摄像机前定格。湖水涟漪,新柳依依,湖堤尽头,一片白墙灰瓦的房舍依山傍湖,松竹笼翠,恍若桃源。拾级登坪,敲开门楣之上大书“望龙庵”的山门,像打开一本黑色封面的满清史书,山门右旁侧壁上一方“‘太平天国枞阳会议’及‘省文物保护单位’”的勒石镏金匾额,夺目显眼。

这是一座院落式禅院,占地近两千平米。进入山门就见正面的殿堂和两翼的厢房,佛殿里面的陈设与别处所异无几,正侧面方台上供着各类佛像,佛像前有婆娑的烛光、香烟缭绕的香炉以及供人长跪拜佛的蒲团。与佛殿回廊相接的东侧厢房是“太平天国及枞阳会议军事文物纪念馆”,一块匾额悬在门首。步入馆内,纵横排列的玻璃窗橱里有旧时的长矛、大刀和土炮,有当年的文告、战图和信函,其中包括众人耳熟的《天朝田亩制度》的部分册页。

在中国几千年封建朝代的更迭中,满清是时人唯一始终在心里上视作冤孽的朝代,“扬州十日”“嘉定三屠”可资旁证,而满清后期的太平天国运动是历代规模最大的平民起义。不难否认大平天国运动包含有很大程度的人为情绪和幼稚,也不难否认革命的最终都不过成为部分人私欲的满足,但统治阶级自身的污浊、昏聩和丑恶,当是民怨沸腾的重要原因,是迫不得已的必然选择。“风雨如晦,鸡鸣不已”,王者失道,亲戚叛之。处于生活底层的民众之奋起抗争,何尝不是走投无路的孤注一掷?又何尝不是群心所向,众力所聚和天意所为?这些被陈列在纪念馆橱窗内染过风尘硝烟的文物,在向人们勾勒着那场战争轮廓,在为历史默默旁证的同时,也不禁令人眼前浮现出一张张血性男儿怒发冲冠的面孔,耳畔仿佛呼啸着满清时代的风声、雨声、马啼声。

太平天国失败后,清军卷土重来将望龙禅院洗劫一空,烧为焦土,现在的庵宇是民国初年重建而成,一个叫张贞姑的农家女子矢志空门,募化而造,于是改名为“望龙庵”。在望龙庵山门左侧的院墙下竖立了一方令人撰刻的碑石,它记载了庵宇的几百年沧桑沉浮,其中包括这一次灭顶之灾。透过斑驳的碑文,令人想象到当年一批荷枪实弹的兵士是怎样气急败坏地撞开了山门,那些温厚慈悲的僧人是怎样在罹难中丧魂落魄,而这片佛国净土是怎样在火舌浓烟中呜咽、呐喊。

走进望龙庵,每每置身佛殿端详一尊尊神态迥异的佛像,我们指望倾听到一些声音——那澄清平静的心灵中流淌的嘱告,那对悠悠的历史或混沌人生的深沉述说。可是我们无从听到。佛似乎关掩了它心灵的窗口,令我们熟识而又陌生。在大慈大悲的神佛的心头只有一个念头——普渡众生,所以无论匍匐在面前的是善是恶,它都一视同仁。不必探究这片佛门净土与一场烽火硝烟有了瓜葛,是必然还是偶然,是至幸还是可叹?一切均交予历史慢慢鉴定评说。但不管后人怎样评论,一切都是既定的存在。可堪告慰的是,望龙庵没有被岁月的风烟和世俗的喧嚣所湮没,而是在史册上留下过往的痕迹并在人们的视野中熠熠生辉,“枞阳”的名字也因之厚朴而响亮。

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|