1895年阴历十月初一(即阳历11月17日),生于安徽枞阳县后方乡一个地主家庭(祖屋成为现在之育才村章家大屋)。6岁时其父章扬清不幸溺水而亡。与二弟章伯韬、三弟章伯仁由两位叔叔抚养。

章伯钧1916年考入武昌高等师范(今武汉大学)英语系。

1920年毕业后即被聘为宣城师范英语教员并升任校长(宣城师范又名安徽省第四师范)。

1922年,以安徽省公费赴德国留学,在柏林大学哲学系攻读黑格尔和马克思列宁主义哲学,与朱德同住一室,及后经朱德介绍于1923年加入中国共产党。

回国后,任中山大学教授。

1926年参加北伐,任北伐军总司令部政治部宣传科长、秘书长、副主任,第九军党代表。

1927年8月参加南昌起义,被任命为起义军总指挥部副主任。

1927年11月起义失败后流亡香港,脱离中国共产党。

1928年在上海参与成立中华革命党。

1930年参与创建中国国民党临时行动委员会,当选为中央干部会干事。

1933年参加"闽变",担任中华共和国人民革命政府土地委员会主任。

抗日战争时期,受聘为第一届、四届国民参政会参政员。

1941年参与筹组民主政团同盟,担任中央常委兼组织委员会主任。

1947年民盟被迫解散后,在香港召开民盟一届三中全会,决定在香港恢复民盟总部和与中共的合作。

1947年中华民族解放行动委员会改组为中国农工民主党,任主席。

1948年9月,应中共中央的邀请,各民主党派和无党派民主人士进入东北解放区,共同筹备新政协会议。章伯钧与沈钧儒、谭平山、蔡廷锴应邀首批离开香港,逃过了国民党特务的严密搜查,乘苏联轮船"宝德华"号北上,抵达哈尔滨。

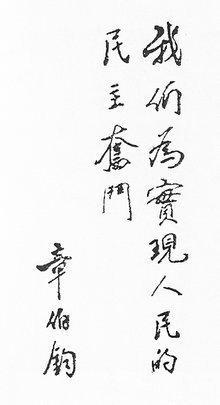

章伯钧题词1949年9月,出席中国人民政治协商会议第一届全体会议。

中华人民共和国成立后曾任中央人民政府委员,政务院政务委员,中国民主同盟副主席,农工民主党主席,交通部部长,《光明日报》社社长。是第一届全国人大代表,第一、三届全国政协常委,第二届全国政协副主席,第四届全国政协委员。

1957年在"大鸣大放"中提出批评共产党的政治见解,建议实行"两院制",被指为要搞"政治设计院"(1957年5月22日《人民日报》)。

1957年6月8日成为中国第一号资产阶级"右派分子"(1957年5月22日《人民日报》发言;因他为右派之首,1980年时没被平反,仍被扣上这顶帽子)。

1958年1月26日,民盟中央宣布撤消章伯钧民盟中央第一副主席兼组织部长的职务,而且他在民盟的历史被刻意淡忘。

被划为右派后,淡出政治舞台,但仍保留部长级待遇和全国政协委员一职,出入有汽车,跟随有警卫,由于容易受"瞩目",故渐渐少公开活动;多与右派成员聚会、聚餐。

1969年5月17日病逝于北京。

1980年在《人民日报》正规表述中,他被定位为"著名的爱国民主战士和政治活动家"。

1985年11月11日,农工民主党中央与民盟中央在全国政协礼堂召开《纪念章伯钧诞辰九十周年座谈会》,给予章伯钧先生高度评价。

1986年5月23日,章伯钧珍藏且幸存之330部,共2562册善本藏书由夫人李健生代表捐赠至安徽省图书馆收藏。

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|