研读我国山水游记不能错过桐城派,研读桐城派的游记不能错过刘大櫆,研读刘大櫆的游记散文当不能错过《浮山记》。 刘大櫆(1698-1779),字才甫,一字耕南,号海峰,安徽枞阳人(旧属桐城),与方苞、姚鼐并为桐城派“三祖”,被誉为“太华三峰,鼎足而立”。刘大櫆自幼好学,工于文辞,一生著述丰富,著有《海峰诗集·文集》及《论文偶记》等。其文,时负盛名,方苞称之“才高而笔峻”,门人姚鼐赞其文章“有所法而后能,有所变而后大”,弟子吴定也盛赞“其才之雄,瑰奇恣睢,铿锵绚烂”,“元明以来,辞章之盛,未有盛于先生者也”。 大凡在中国文学史上占有一席之地的作家,无不在作品上形成自己的特色,或“汪洋恣肆”,或“自铸伟辞”,或“笃意真古”,或“豪放雄奇”,或以狐鬼笔墨,或以曲径通幽,不一而足。无疑,刘大櫆是继方苞之后桐城派的主要作家,在发展壮大桐城派中起到承前启后的作用,乃“桐城派”的拓大者。 然而,后人对刘大櫆的研究并不充分,对其成就和地位认识仍然不足,在论及桐城派时,人们普遍只看重于方苞的开创之功和姚鼐的集大成之功,而轻视刘大櫆的作用与成就。如清代邵懿辰置评的“刘居其间,如蜂腰鹤膝”,即认为刘只是方姚之间的一个简单过渡而已。其实,对于作家来说最有说服力的还是其作品,是文学实践。

清末著名文艺理论家王国维曾说:“古今之大文学,无不以自然胜。……彼以意兴之所至为之,以自娱娱人”(《宋元戏曲考·元剧之文章》)。兼具审美意识与人文情怀的山水游记散文尤为“天人合一”、“情景交融”的“自然”之作的典范。曾经有人这样认为:在桐城派大量的古文作品中,最受人好评的是他们的“小文章”,所谓“小文章”主要是指两类:一类是记人记事的杂记,一类就是游记。尚气任性、雄奇恣肆如刘大櫆者,自是桐城派作家群中以“小文章”最为杰出的翘楚,对于这一点,如戴震、章太炎二人均有言论记录。

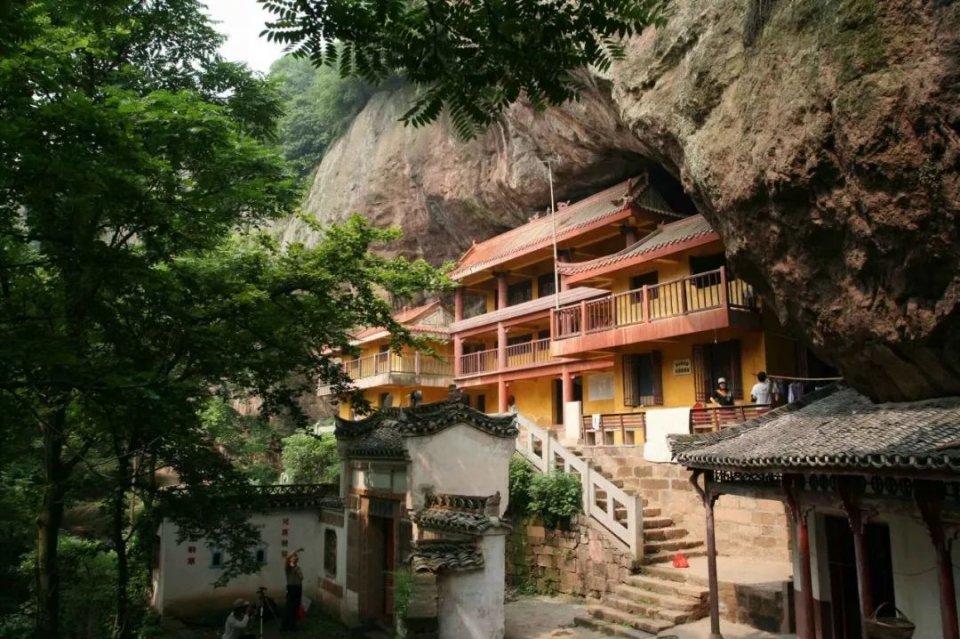

《刘大櫆集》共收入古文231篇,其中的“卷九”收入游记12篇。其游记,或为山水长卷,色彩斑斓,雄奇恣意;或为山水小品,着墨不多而气韵流动,境界独出。或纯写山水,极尽文笔描绘和赞颂自然美景;或将个人感悟融入所游历的景观之中,抒发一些卓有见地的看法。《浮山记》是刘大櫆游记散文中最突出、最特殊的篇章,超长的篇幅,高超的艺术,深厚的情怀,含蓄的意蕴,为其它篇章所难以企及。当代学者吴孟复是桐城派研究方面硕果累累的大家,曾标点、注释《刘大櫆集》,编撰《刘海峰简谱》,因而对刘大櫆有着深入的研究,和十分公允的评价。就艺术手法与文学地位而言,吴孟复先生认为,《浮山记》“采用徐霞客游记写法,岩洞涧石历历如绘,简直可以用来导游,在唐宋八大家以及桐城派文中,是很少有的。”姚鼐在《古文辞类纂》中也曾经评说《浮山记》:“此篇全学《禹贡》章法。”由此可见,这篇平实中见真奇、显美趣的游记散文,实乃别具匠心之作。笔者更认为,窥此一篇,不但能发现作者以想象之词写奇异景象,以玄思冥想写超俗境界的功力,以及在藻彩、波澜、创意及风格方面的与众不同“能事”,尤其可以逐一验证作者如何将自己文论中的“神气说”自然的应用入写景状物之中,在音节、字句、词藻的运用上匠心独具,使文章显得才雄气肆,整体上意境开阔,而细微处又见精妙。同时,或可经此能体味出作者难以言表的复杂情怀。

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|