位于安徽省枞阳县境内,是刘大櫆故乡的名胜,其山水形胜、人文蕴藉至今在枞阳、桐城均首屈一指。仅明清两代,文人骚客吟诵浮山的诗篇已不计其数,但精心深情记游写景的散文屈指可数,仅有明代竟陵派作家钟惺的《游浮渡山记》,邑人方以智的《游浮山记》、戴名世的《游浮山记》、方苞的《再至浮山记》和张英的《癸未秋游浮山记》等。其中,除了钟惺与方以智的散文篇幅较长,其余的文章都不足千字,且内容文字几无可以圈点之处。

刘大櫆的出生地枞阳刘家周庄与浮山隔湖相望,他早年于桐城城关入塾授徒时,浮山是其水路往返的必经之处。因而他对这里的峰岩崖峡可谓了如指掌,因而在日后奔波异乡的时日,他会时常被故土的山水撩拨起缕缕乡愁。

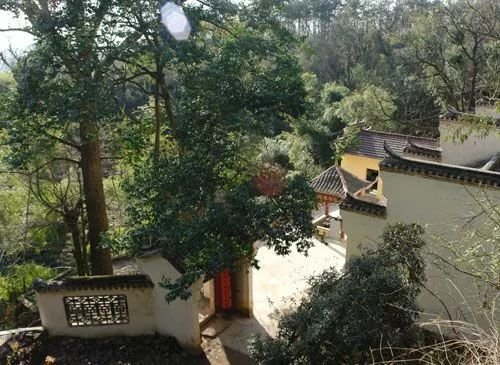

浮山虽位列于安徽境内五大名山,然若仅以山水之胜而言,它确实难为上乘,其奇险比不上黄山,其俊秀胜不过天柱山,其佛光也逊于九华山。但浮山自有胜过它山之处。它于旷野水泽之间拔地而起,三面水汇,其美正如刘氏描绘的“山石嵽嵲空虚,几欲乘风而去”,带有某种虚幻感的朦胧美。只是这种美若非亲历其境,细心体察,则是难以言传的。难能可贵的是,刘大櫆能用淡淡的白描,将它毫不雕琢夸饰地“如实”托在人们的面前,使人产生出真切实在的感受。

刘大櫆在桐城派及其文论体系中具有相当重要的地位,他上继方苞的义法与雅洁,文道皆论,而重心明显偏向于“文”。他从行文与行文之实的新角度来阐释文学,并将义理、书卷、经济降格为材料,将文学提升为“能事”,尤其突出“神气音节”的地位,在此基础上对审美进行多元论述,使得中国散文学从文道一体中突围而出,走向了审美发展的轨道。包括《浮山记》在内的诸多游记可以说是刘大櫆文学主张的具体实践。

《浮山记》以山体自然格局为布局,以公众视角,按游客从东南路入山的视线转移,由南而东,再而西而北,次第写出浮山胜境五处,即华严寺、金谷岩、会胜岩、连云峡、壁立岩,此为全篇的前部分。后部分写诸峰,次第脉络有所变化,不再以游者人山所见的视线为径路,而是循着山的来龙去脉,似凌空俯视,指点历数,顺次叙写黄鹄峰、妙高峰、余莱峰、翠微峰、抱龙峰之壮观。其中,写五处胜境时,附写五峰之外的有关诸峰;写五峰时,则补写五处胜境之外的巉岩幽洞。二者巧妙交织,回环照应。

文章起笔突兀峭立,先声夺人,单刀直入主题,有韩愈文章“劈头涌来”的气势,是刘大櫆很多文章都采用的手法。基于此,作者将浮山所在的方位及得名由来作为联结点,放在前后两部分之间补叙。既避免了将静止介绍的内容在文章的开头平铺直叙,又不至于将其放在后面,令读者不得要领,似有蛇足之嫌。这样处置的妙处,恰如游人遍历诸岩、再登五峰后,趁着歇足喘息之际,即时插叙一番,既为前面作结,又为后面张本,似过河架桥,使全篇浑然一体,无缝无隙;且节奏上张驰适度。至于文章结尾,作者则缀写了浮山又一奇景——青鸟。因青鸟之奇,乃浮山之奇,令人神往,给人无穷的想象空间,此如余音绕梁,又如画龙点睛,韵味十足。这开篇、中间与末尾的“突”、“补”“缀”,行文自然,结构巧妙,因此被姚鼐(在《古文辞类纂》的评语中)称为“亦奇”。

全文内容在自然平实中表现奇巧,在浅易直观中显示繁富。至始至终都不离一个“山”字,处处突出浮山之“山”。如前部分所写的“五胜”包括一寺一峡三岩,其峡、岩是正面写山,而一寺表面写寺,实则侧面写山。再如,在交待出“寺在平旷中,竹树殆以万计”后,紧接着说:“石壁环寺之背”,随又描其势增其色:“削立千尺入天,其色绀碧相错杂如霞”。这样,写“平旷”是为了突出山之石壁“削入天”,写竹树又是为了衬托石色“如霞”。

刘大櫆主张“文贵变。……一集之中篇篇变,一篇之中段段变,一段之中句句变,神变、气变、境变、音节变、字句变”。又说:“文法有平有奇,须是兼备,尽文人之能事”(以下均见(《论文偶记》)。这在《浮山记》中也有十分明显的体现。如写华严寺及背后的山,作者只是粗线条的勾勒,而写金谷岩却是细细的描绘,尤其是随后对“滴珠岩”和“绿箩岩”的描绘,简直是有声有色,有形态有气势,无不令人如临其境,历历在目。真正做到了详略得体,张弛有度。

《浮山记》还做到简而有味,正合于作者“笔老则简,意真则简,辞切则简,理当则简,味谈则简,气蕴则简,神远而含藏不尽则简。故简为文章尽境”的主张。如文章后一部分所写的五峰,与前部分写五境相比看似笔势仓促,但简而有神,颇具韵味,其中以写妙高峰与翠微峰最为简而有味。如写妙高峰之高,并不是通常的罗列数字,也不作具体描绘,只说该峰之半有凌霄岩,登上凌霄岩“则飞鸟皆在其下”。既名“凌霄”已可见其高。这是抽象的虚笔,紧接着以“飞鸟皆在其下”之句济其实,做到虚实相生。再如写翠微峰,此乃不可多见的奇观异景,寥寥数笔,便现眼底,彰显作者驱遣文字的功夫。这里始终紧抓一个“溪”字不放。先说“循溪以入”有石壁三洞,折而南是小峡,出峡而北有二石梁,并跨溪上。这样交待性的一笔带过,紧相衔接的一段在简约中有无限的蕴藏:雨则通过溪上的石梁,可“见溪水之奔流”;霁则石下可往来行走,甚至“罗几榻而居之”。这样的景致名以“仙人桥”,是再恰当不过的了。

“论文而至于字句,则文之能事尽矣。” 《浮山记》在语言上,情韵并美,文采照耀。一是表现在对音节、字句的讲究,追求“词必己出”和“品藻”,这是刘大櫆为文的基本诀窍。如很多句子,音节急促,简短有力,气势逼人,并且形容新颖,前所未见,多为己出。二是用字省俭却非常传神,共约三千字的长文中,虚字极少使用,且交待性的叙述亦不多。如描绘金谷岩左穹起当道的大石是“如植玉环而埋其半于地”,一“植”一“埋”,不但准确清新,而且形态毕肖。三是文字极富节素,在句法上常用四字句外,短句(甚至短到两个字)也特别多,这样句有长短,声有高下,读起来节奏感很强,琅琅有声,流畅上口。这种造词用字上的技巧,组成了作者风格上自然特色的一个不可忽视的方面,正是刘大櫆“神气音节”理论上的突出建树,也是他在创作实践上孜孜以求的目标。

刘大櫆生于康熙三十七年,青少年时期就有干一番事业、为国效劳的抱负和理想。他在弱冠之年,就为吴门阁学士吴士玉奇赏,赞之为“今之昌黎”,并结为忘年之交。他二十九岁入京应举时,被当时以名重京师的方苞誉为“国士”,初出茅庐便名满京城。这样的早期际遇使得年轻的刘大櫆以为自己必能“自致光显,以兴国家建大业而成大勋。”然而时运不济,命运多舛,从康熙到乾隆数十年间,应顺天府试,两举副贡,四十岁时应博学鸿词科,又为同乡大学士张廷玉所黜。直到六十三岁,他才得以出任黟县教谕之职,一个卑贫无势的学官,没过几年,便告老还乡。其后,他一直在乡里讲学,直至八十三岁离世。纵观刘大櫆的一生,终不过一介布衣穷儒,可谓穷困潦倒,坎坷失志。才高遇穷造成的巨大心理落差使刘大櫆时常激愤难平,于是在许多文章中抒怨愤之情,发失志之愤,作不幸之鸣,充满了“抑塞腾踏的悲壮之气”,如《游晋祠记》、《游三游洞记》《游百门泉记》等。言为心声,不平则鸣,这是文人作文在所难免的。

方苞也曾作《再至浮山记》,不过七、八百言,写了他前后两次游浮山的情况。与其大多数的游记一样,文中记游描景的语言特别少,主要只在于论理抒怀。文中将两次游浮山的差异进行对比,感叹名山胜境因为有名而遭游人践踏破坏,还不如深藏人莫知的地方而能常保其清淑之气而无游者猝至之患。显然他是将自己与像浮山一样的名山胜境的遭遇作比,对于“南山案”的遭际耿耿于怀,在倾泄“个我”强烈的牢骚。

所不同的是,刘大櫆写作《浮山记》,只在于如实地传导浮山的自然之美,一种于平实之中蕴藏的奇秀。山至朴实,文亦平实;山至平静,人亦平静。这是为什么?刘大櫆为“稻粱谋”而不得不长期奔波于异乡,当回想起故乡,或者回到了故乡的怀抱,怎能不会一往情深,如醉如痴?怎不能够胸有成竹、绘声绘色地描摹其浮山来?洋洋洒洒写就三千余字的长文,朴实而深情,畅达而严谨。 “万里归来颜愈少”,“此心安处是吾乡”!所以字字句句不再绚烂闳肆,恬淡淳朴的心地里郁愤幽怨也烟消云散殆尽。峥嵘的山崖深壳下自有熔岩涌动,葳蕤的草木根须间自有泉水脉脉。因此,品读《浮山记》,用心体味平实的字句,不难发现,作者描绘浮山,实则以浮山自况,自我写照,自许不凡。在作者的心中,乃至笔下,浓缩的都是精华,山不在高,有仙则名,“你见,或者不见,我就在那里,不悲不喜……”

邑人吴汝纶《与杨伯衡论方刘二集书》云:“夫文章之道,绚烂之后,归于老确。望溪老确矣,海峰犹绚烂也。”吴先生“尚醇厚老确而黜绚烂闳肆”,有褒方贬刘之意。其实“醇厚老确”与“绚烂闳肆”,并无优劣高下之分,当属于文章的不同风格而已。包括吴汝纶自己在内,任何一个人,不同的时期会有不同的偏好,前后的文章会有迥然不同的风格,或老确,或绚烂,未必尽然。因为研读了桐城派的山水游记,再研读刘大櫆的《浮山记》之后,反复比较,笔者还有了这个全新的发现。

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|