目前,面对改革开放取得的辉煌成就,绝大多数人在享受美好生活的同时,言谈举止中不自觉地流露出对改革开放的感激之情,也有极少数人,或许是见不得别人在改革开放中的“暴富”,或许是看到了某些领域暂时出现了一些“不正之风”,对改革开放“颇有微词”:说什么贫富悬殊太大了,说经济虽然发展了,社会整体道德水平反而下降了等等。以此来诋毁改革开放政策,甚至对改革开放以前的那个时代大唱赞歌。这让我很自然地回想起那个激情燃烧的年代,那些人,那些事……

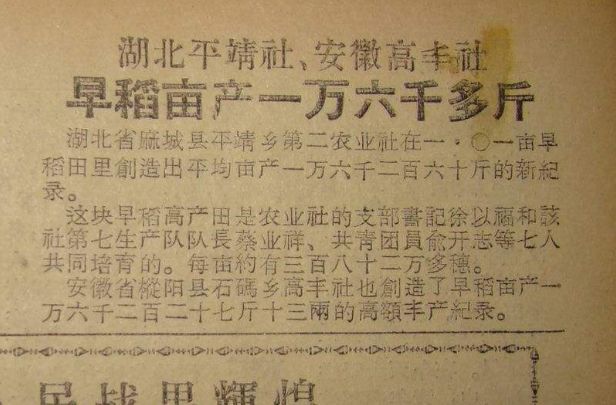

一九五八年,在“人有多大胆,地有多大产”精神的鼓舞下,“浮夸风”盛行,全国各地竞相培育粮食高产“卫星田”。笔者的家乡——当时的安徽枞阳县石马乡高丰农业社在“唐圩(后改为高丰圩)”精心培育的“卫星田”,创造了亩产一万六千二百二十七斤十三两的高产纪录,放出了《人民日报》公开报道的第一颗早稻产量破万斤记录的“卫星”。

笔者的父亲当年正值壮年,作为共青团员,在领导的安排下,他也亲身参加了“卫星田”的收割和“过秤”活动。他生前的回忆,我至今记忆犹新……

夏日的白荡湖,风光旖旎。微风吹过,艳阳高照下的湖面浮光跃金,湖面上沙鸥翔集,水面上方白鹭纷飞,湖边的湿地里,苇草浩荡,苇草环抱下的水塘里睡莲遍布,荷叶田田,荷花映日。位于湖后梢的“唐圩”,七月下旬就迎来了收获的季节,在艳阳高照下,旱地里“高粱羞红了脸”,水田里“稻子笑弯了腰”。空旷的原野上惠风和畅,站在“唐圩”正对面的“唐家湾”村口就能闻到被微风从稻田里送过来的阵阵稻香。

8月7日清晨三点多钟,石马乡驻高丰社领导胡干事躺在柿树凹自家的床上翻来覆去地却怎么也睡不着,毕竟今天是个特殊的日子,“唐圩”里面的“卫星田”今天将开镰收割,届时将有三百多人组成的“参观军团”莅临此地,为了迎接来自中科院植物生理研究所、上海、四川、贵州、辽宁以及安徽省政协、安徽农学院等省内外专家参观团和记者团,钱桥区事先组织民工夜以继日突击修了一条10公里长的简易公路直达圩区,如此庞大的阵式仅仅接待工作就很伤神,并且县、区、乡几级领导对此事高度重视,一再强调不但要放好卫星,而且要力争放出大卫星!上面的这些意见他都得亲自传达下去,有些细节方面他还得亲自监督执行,不能出丝毫差错。昨晚,他为此同高丰社领导商量了一个晚上……

想着想着,他干脆从床上一骨碌坐了起来,揉了揉充满血丝的眼睛,然后匆忙地下床洗了一把脸,就向坐落在本村的“社部”走去。胡干事在“社部”的宿舍里叫起了社支部唐书记,望着唐书记那腥红的眼睛,胡干事料定唐书记昨晚也同样渡过了一个不眠之夜。等唐书记洗好脸后,在手电筒的帮助下,二人就向新埠唐氏家族的发祥地——唐家湾进发。

当胡干事与唐书记到达唐家湾村口时,已经晨光熹微了,东边柳峰山方向的天空开始泛出鱼肚白,“看来今天是个艳阳天……”,望着东边的天际没有一丝云彩,二人会心地笑了。其实,整个“唐家湾”早就开始忙碌起来了,“膳食组”烧水的烧水,沏茶的沏茶,“迎宾组”已经在收拾房间,“卫生组”已经在村道上弄得漫天尘土……此刻,何止“唐家湾”,就连“唐家湾”周围方圆几公里的乡村都被喜庆的气氛笼罩着。

上午九点多钟,外地的客人们陆续地到齐了,各种型号的汽车已经将不大的一个村庄堵得水泄不通,在汽车喇叭的声声诱惑下,孩子们成群结队地围在汽车周围瞪大眼睛看着他们从未见过的稀罕物,就连村子里的那些妇女和老人们,面对一排排油光发亮、排列得蔚为壮观的汽车方阵也禁不住地啧啧称羡……

其实,早晨六点多钟,还在睡梦中的我的父亲就被队长叫醒了,作为共青团员,他今天还得继续参加“卫星田”的收割和“过秤”活动,尽管为了提高“卫星田”的产量,昨天下午他就已经同其他“青年突击手”一道将其它优质稻田里面的稻谷“并棵、移栽”到了“试验田”,并为此忙到了下半夜,但队长说这是上级领导的意思:为了“保密”工作,所有参加“移栽”、收割和“过秤”活动的必须是党团骨干。

上午十点钟,在一块长方形的、采用2×3寸密植的共一亩零四厘二毫的试验田周围,黑鸦鸦地围了一大圈人。为了突出“卫星”的“真实性”,收割以前,由各参观团选出代表组成了丈量、监收监打、监运和过秤等四个小组,每个小组有10人左右。上午11时开始收割,割了一个多小时,“试验田”里的稻子只割了一尺多宽。12时以后,参加收割的社员增加到了300多人。从下午2时起,边割、边打、边运,下午6时30分,在钱桥区委王书记从喇叭里喊出的一句句“加油啊,加油啊”的高呼声中,“试验田”里的早稻全部收割完毕。

最关键的工作,是第二天下午现场过磅计量,为了确保能放出“卫星”,领导们事前作了精心布置:堆放稻谷的稻场,事先搭建了一个临时粮库,临时粮库设有前门和后门,前门朝稻场,来人能看得见;后门朝耕地,一般人看不见。社员将稻场上的稻谷从前门挑进,在粮库内过磅后从后门挑出,再挑回原稻场打堆。这样的反复过磅,一般的重复四、五次,多的重复了七、八次。不巧当时参观团里面有人发现到其中的“猫腻”后,向参观团领导举报时,居然被该团负责人当场训斥了一顿:“高丰社的党团员比你思想觉悟高!”。

尽管八月上旬的江淮大地,暑气逼人,那些从城里来到乡下的参观团和记者团的同志硬是陪着社员们在赤日炎炎下站了一个下午,大家都在屏气敛息,等待着那个精彩瞬间的到来。站在粮库外的同志不时地听到粮库内传出的一句句振奋人心的声音:“一万四了”,“一万五了”,“一万六了”,随着报出的产量不断增加,人们的情绪就像潮水一样在不停地高涨着。当计算小组颁布最后的计算结果亩产一万六千二百二十七斤十三两的时候,全场都沸腾起来了!

霎时间,锣鼓声、鞭炮声、欢呼声、鼓掌声响成一片。现场召开了由1000多人参加的盛大庆祝会,很多参观团的负责人致贺词、献旗,他们纷纷欢呼、祝贺这个伟大的胜利!有一面锦旗上写着:“自然界里当主人,高额丰产做先锋。”。在持续的锣鼓与鞭炮声中,地方领导事先安排了宣传、文化部门的人员登场,创作人员现场赋诗:“高丰圩上,白荡湖边,一棵早稻‘卫星’上了天……”。也有群众代表现场创作并朗诵:“拍大腿,唱小调,又有棉花又有稻。一棵早稻收一升,一棵棉花摘一斤……”一个社员扛着一面巨大的红旗,爬到一座像小山一样的稻堆顶上不停地舞动着,这时有摄影师拍摄下了这个动人的镜头……此时,庆祝大会现场之外,“试验田”已经安排了人手连夜翻耕,防止百密一疏,怕被别有用心的人看出破绽,造成不良的社会影响。

8月10日,《人民日报》在头版刊登了《安徽高丰社试验田开放大红花,早稻亩产一万六千多斤》的报道。8月11日,《人民日报》再次发表长篇通讯《发射早稻高产“卫星”目击记》,同时配发大幅新闻图片,宣传安徽省枞阳县钱桥区石马乡高丰农业社高丰圩早稻亩产16227斤13两(旧制)的骄人成绩。《人民画报》1958年第9期,刊发了新华社记者张文礼的相关摄影图文。中央新闻电影制片厂,为此拍摄了专题纪录片,在全国各地放映。该“卫星田”里的一棵稻穗,还被有关方面选送北京,在全国农业展览馆公开展览,《中国农业科学》杂志也同期刊发专文。当时的苏联、匈牙利、波兰、捷克斯洛伐克等国,纷纷来电、来函,有的表示祝贺,有的还推销自己的农机产品。

1958年,枞阳高丰农业社那起盛极一时的“放卫星”的闹剧之后,1959年,石马乡驻高丰社胡干事,被农业部调到了北京,专门去种高产示范田。后因一事无成,仍旧回到了石马乡。在《人民日报》报道、肯定高丰社“卫星”之后,仍有人大胆质疑,予以揭露:枞阳县麒麟镇现役军人汤可维,枞阳县官桥镇陆汝明、何俊,枞阳县委办工作人员刘根生,随后向中央和有关报刊投书、致函,揭露真相。上级和有关部门对此高度重视,但没有因此查处弄虚作假,而是给这些讲真话的人扣上了反对“三面红旗”的大帽子,其中汤可维被开除党籍、军籍,遣送回原籍;陆汝明、何俊被判刑;刘根生被“劳改”。直到十一届三中全会后,这些人才被平反昭雪……

所有为真理为正义事业英勇战斗甚至奋不顾身的人们必将永垂青史、流芳永远!(唐燕登)

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|