1937年7月7日,“卢沟桥事变”爆发,日本侵略者发动了全面的侵华战争。11月12日,上海沦陷;12月13日,日军占领南京,制造了震惊世界的“南京大屠杀”,从此中华民族陷入了长达8年的苦难岁月之中。1938年夏,日军侵入枞阳后,狂轰滥炸,烧杀淫掠,惨不忍睹;残忍凶暴,无恶不作,令人发指;滔天罪行,罄竹难书。枞阳人民陷入日军野蛮成性的屠杀与轰炸中,在死亡线上挣扎。面对日本帝国主义的侵略行径和极其残酷的暴行,新四军和中共地方党组织在中国共产党的领导下,组织率领广大人民展开了艰苦卓绝的抗日斗争,军民一心,奋起抗战,团结成牢不可破的坚固长城,共同抗击日本侵略者。

1939年11月,中共舒(城)无(为)地委奉命派林立、鲁生、何杰之等一批共产党员来到桐城,组建桐(城)怀(宁)潜(山)中心县委。1940年2月,中心县委在桐西望狮岭召开会议,会议坚决贯彻中共中央关于独立自主地开展敌后游击战争的方针,作出了独立自主的发展武装、建立敌后抗日根据地的策略,并决定将活动中心转移至桐城东乡(今枞阳县境),开辟更为广阔的空间。望狮岭会议,开创了我党在安庆地区坚持独立自主地进行敌后游击抗日战争的新局面。

桐东,系旧制桐城县东乡,相当于今枞阳县周潭、陈瑶湖、项铺、横埠、汤沟、老洲等地。这里地处长江北岸,为长江黄金水道上的重要枢纽,既是日军溯江而上,深入中国腹地的咽喉,也是新四军、日伪军、国民党军队和地方土顽等各方力量的必争之地。军事地理位置突出,战略地位非常重要。

桐东位于桐城、庐江、无为3县交界处,不仅是大别山区农副产品和生活日用品的出入转运站,而且是中共地下组织和部队给养来源的重要地区之一。东北面是巢无抗日根据地,并处于新四军7师所开辟的皖江抗日根据地的西端,同无为根据地相连,与皖赣、皖鄂抗日根据地相呼应,而且向西、向南发展,可直接打通新四军7师和5师的联系,是沿江新四军7师和新四军5师保持联络的重要通道。在此建立敌后抗日根据地,将成为连结皖中、皖赣、皖鄂抗日根据地的重要纽带。

桐东一带,有着山地和湖沼并存的特殊地理形势,北有分布面积达130多平方公里、海拔高度为675米的三官山,群峰耸立,森林茂密,地势险要;南有水域面积达193平方公里的陈瑶湖,河汊纵横,芦苇丛生。为新四军开展游击活动提供了极为有利的游击环境。

桐东民众,自古求自卫之道,重尚武自强,伸张正义;讲究道德风气,好行道义。民风淳朴却又彪悍,性格刚毅勇烈而又急公好义,在“文以载道武以安邦”的中国传统文化熏陶下和在长期练功习武的磨砺过程中,东乡人养成了奋发向上、精诚团结、嫉恶如仇、敢于担当、为国为民等诸多的美德。当外寇入侵的紧急关头,这种尚武的传统之风和爱国爱家的情怀,便自然升华为精忠报国、同仇敌忾、不屈不挠、抗御外侮、保家卫国的民族精神。在这里建立敌后抗日根据地,有着广泛而坚实的群众基础和良好而客观的社会条件。

1940年3月,根据望狮岭会议精神,桐怀潜中心县委书记林立带领县委机关及所属的新四军江北游击纵队特务连从桐西转移到桐东,以陈瑶湖王家排、许家排为基地,活动于老洲头、六百丈一带;6月,成立新四军江北游击纵队特务大队。这时,庐南工委书记郑曰仁、无为县委巡视员王光钧带领一批人员来到桐东,与桐怀潜中心县委会合,组成桐庐潜怀无中心县委。这样,桐东敌后抗日根据地初具雏形。

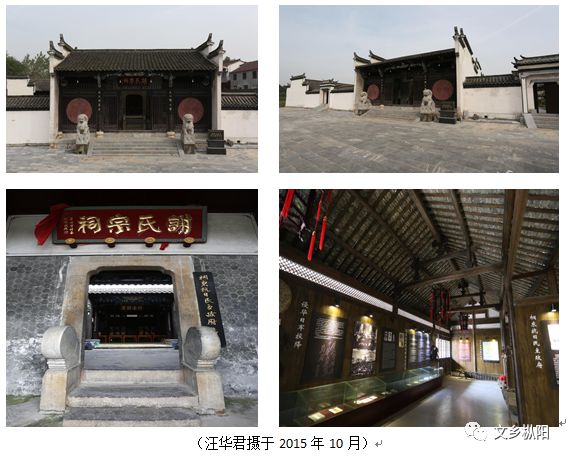

1940年7月,林维先率领新四军第3支队5团3营1部渡江来到桐东,与桐东党组织和抗日武装会合,组建新四军第三支队“挺进团”,林维先任团长。随后,展开对桐东抗日根据地周围的国民党土顽的多次战斗,扫除了根据地外围的障碍,大力发展桐东抗日游击武装,使这一地区抗日斗争的形势发展很快。10月,中共桐庐潜怀无中心县委改为中共桐庐县委。在“挺进团”团长林维先、政委张友来、桐庐县委书记鲁生主持下,桐东地区青山、水圩、四虾、周潭、施湾、源潭、老湾、六洲8乡共70余人在水圩谢氏宗祠召开会议,成立了桐东乡联办事处,建立“三三制”民主政权。12月,将乡联办事处改为桐东区抗日民主政府,同时成立了桐东区人民参议会。桐东区抗日民主政权的建立,标志着以三官山和陈瑶湖为中心的桐东抗日游击根据地正式形成。

1941年2月,日军扫荡桐东,我党政军被迫撤离,根据地陷于严重挫折。6月,桐东区参议会再次在谢氏宗祠召开,重新成立了桐东抗日民主政权。1941年11月,国民党桂顽大举进攻三官山,新四军撤退到无为根据地休整,桐东再次沦陷敌手。

1943年3月,新四军7师沿江支队派桐东大队和独立大队来到三官山和陈瑶湖地区,重新开辟桐东抗日游击根据地,并向白荡湖、破罡湖等区域延伸,取得了重大进展,施家湾、周家潭、吴家桥、方家仓等乡均相继成立了民主政权,许多地方纷纷建立起工抗、农抗、妇抗等敌后协会。中共沿江地委机关、沿江支队司令部、沿江货管局都先后设在桐东,桐东地区的党组织和游击武装有了新的发展,重新建立了桐东区抗日民主政府,这是桐东抗日游击根据地最为活跃的时期,成为皖江敌后抗日根据地的政治、经济、军事中心。

1943年12月起,国民党桂顽又大举进攻桐东根据地,桐东局势恶化。1944年初,党组织和军队开始离开桐东,向江南一带转移,留下少数精干力量坚持桐东抗日根据地的游击战争。

桐东敌后抗日根据地是全国19块抗日根据地之一皖江敌后抗日根据地的重要组成部分,从开辟到结束,历时5年零5个月。在此期间,谢氏宗祠是许多重要会议的召开地和桐东区抗日民主政府、桐东区人民参议会机关所在地。桐东区抗日民主政府,积极宣传抗日政策,广泛动员群众参加抗日,组织抗日民族统一战线,发展抗日武装,以各种方式支援党组织和新四军进行抗日斗争,在打击日伪顽军、护送皖南事变后新四军突围人员、为人民军队输送兵源等方面作出不懈努力和重大贡献。桐东军民顾全大局,无私奉献,不怕牺牲,为开辟和建设桐东敌后抗日根据地、为夺取全国抗战的最后胜利,立下了不朽功勋。桐东区抗日民主政府旧址因此而名垂史册,在抗日战争史上留下了光辉的篇章。

解放战争时期,谢氏宗祠是桐庐县基干团团部机关(1947年)、华东野战军先遣队指挥部(1948)驻地,在中国革命史上又写下了浓重的一笔。

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 蒋骁飞

|