8月19日,是首个“中国医师节”。而在这一天,笔者来到了枞阳县人民医院采访眼科主任黄河,就在不久前,他荣获了“安徽好医生”的称号。面对这份荣誉,他表现得十分淡定,并谦虚地表示,“我认为咱们医院的许多医生都担得起这个称号,只是我的运气好罢了。”

当日,在黄河的接诊室里,来求医问诊的病人不少。采访期间,他一直不停地工作,连口水都顾不上喝,于是笔者只得在一旁等候。就在这等候的期间,笔者见到了形形色色的病人,更是亲眼目睹了工作状态下的黄河。不论对于哪一位病人,他都细心问询,耐心解释,贴心宽慰,用心帮助。大家一见到黄河,只要随意交谈几句,悬着的心瞬间便放了下来,紧锁的眉头也都舒展了开来。

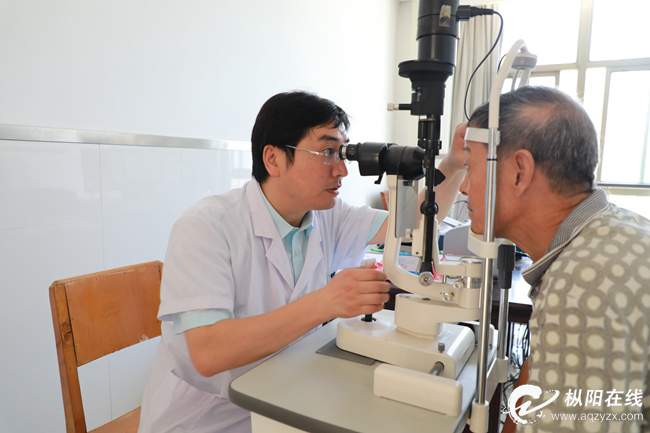

“医生,我最近几天就感觉眼睛刺痛无比。”一位中学生问黄河,他看起来很焦虑。“你是熬夜看手机了吧?”黄河还没检查,看似很漫不经心地问了这么一句,少年立刻沉默了。“我来给你检查一下。”通过使用裂隙灯,黄河给他做了简单的眼部检查后说,“这几天不要玩手机了,用手巾热敷一下,多注意休息就好了。”学生的父亲告诉黄河,他们还在外面的药房买了眼药水。“什么都不要滴,按照我说的做就可以了。”听了黄河的话,少年双眸里的焦虑一下子消散了,放心的回去了。

疏振是黄河的“老熟人”了,他不止一次走进这间接诊室了,每来一次,就离光明又近了一步。“他是真好啊!那真的不是一点点好!”面对笔者的采访,疏振显得异常激动。他说,两年前的某天,他突然感到眼睛不适,看东西开始变得模糊,便来县医院检查,当时接待他的正是黄河。黄河告诉他,这是由药物引起的白内障。他听了之后表示非常怀疑,因为黄河只是拿了个小仪器对着他的眼球扫了一下,简单看了下就作出这个判断。后来,他又前往上海的大医院,寻了不少医生,对方给他做了多项检查,开了一大堆药,说没什么大碍。一年后,他再次前往上海,当时他的白内障已经发展到了一定的程度,此时的一位医生告诉了他是白内障的诊断,那一瞬间他猛地想起黄河。“我已经决定做手术了,现在我只相信黄河医生。”疏振说。

中间又来了几位年纪较大的老人,黄河用亲切的乡音与同他们一一交流,热情地称呼他们“爹爹”、“奶奶”,过程中还询问对方是否是贫困户、低保户,告诉他们有健康扶贫政策,可以减免药费,让他们放心诊治。

刘克勤是桐城人,今年68岁了,因患青光眼做了手术,在其儿子的陪伴下,目前正在住院中。一直耳闻黄河医生的专业知识和技术过硬,便来到枞阳县医院诊治。当被问到黄河医生的服务如何时,刘先生连连点头,“他这个人非常耐心、细心,服务非常好,每天上午都会来查房,让我们一有问题就问他,我们都非常满意和放心!”

笔者注意到一个细节:面对每一个患者,黄河都主动留下了自己的手机号码,要他们遇到任何问题就拨打这个电话,他会第一时间帮助他们解疑答惑。黄河告诉笔者:“眼科疾病的诊治不一样,它更精细化,特别是手术后有许多事项需要注意,我把手机号码留给他们,方便他们及时和我联系。”。

黄河说,每当他看到患者们那一张张写满希望的脸,他就下定决定要给他们光明。在他们得到复明之后,那种成就感与自我价值认同感更无法言喻。有些让他印象深刻的患者故事,至今记忆犹新。有一次,他接诊了一位92岁高龄的老奶奶,他发现患者在患有双侧老年性白内障的过程中,双目失明多年。他感受到了老奶奶长期生活在黑暗世界里形成的忧郁又无助的心情,他知道老奶奶有复明愿望,但因害怕手术效果不好枉费子女经济,从而对手术有顾忌,而她的子女也因担心父母高龄能否承受手术风险,对手术也有顾忌。针对这些情况,黄河仔细检查患者眼睛局部和全身病情,完善手术前准备工作,请心内科医生在手术中行心电监护使手术平稳进行,术后加强护理。术后第二天早上,患者在他的指导下睁开了眼睛,随后激动地抓住他的手说:“看得见了,黄医生!我看得见身边的孩子和窗外的树了!”那种重见光明的喜悦心情感染了在场的所有人,更坚定了黄河忠诚医学、为民立命的决心。

“眼睛是心灵的窗户,人类接受外界信息80%来自眼睛,眼睛对生命的重要性是不需要用语言来描述的。盲人患者对黑暗的恐惧和对光明的追求是常人难以想象的,眼科医师就是光明的守护者与传递者,我立志用自己的一生去奉献光明。”黄河告诉笔者。

从医近20年来,黄河始终脚踏实地、敬业奉献,全身心投入眼科临床诊治和研究工作,视事业如生命,待患者如亲人。精诚所至,金石为开。在黄河的不懈奋斗下,他先后开展了枞阳县人民医院第一例白内障摘除+人工晶状体植人联合抗青光眼术、斜视矫正术、弱视治愈手术、泪道激光成形术等,填补了该院眼科多项技术空白。他曾多次荣获枞阳县科技进步奖。他和他的团队在民生白内障复明工程和健康扶贫过程下乡义诊近万人次眼疾患者,实施免费白内障复明手术近三千例。2016年他先后获得“铜陵市助残先进个人”和“铜陵市最美医生”荣誉称号。(黄媛媛)

|

稿件来源: 枞阳在线

|

编辑: 木子

|