央广网铜陵9月15日消息(记者徐秋韵)初秋时节,铜陵市枞阳县雨坛镇双丰村,阳光尚好,从村中的水泥道下车,沿着弯弯绕绕的小路步行近百米,路尽头,一处院落掩映在绿丛中,那是胡晨的家,从小院的栅栏向外望去,远处的稻田渐渐转黄。然而,秋日收获的一番景象,胡晨却看不到了。

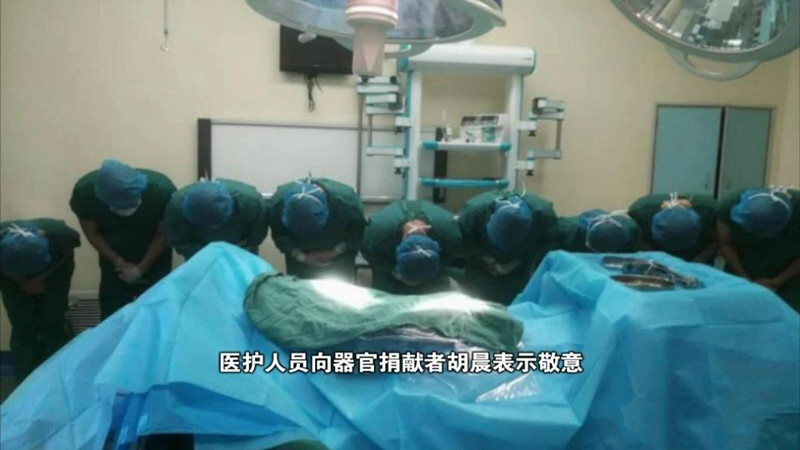

四个多月前,胡晨因病离开人世,生命定格在了31岁的青春年华,在安徽省红十字会见证下,胡晨的肝脏、肾脏和角膜被成功移植,帮助5位患者重获新生。胡晨的生命以另一种方式延续。

国是千万家

胡氏一族是军人世家,三代出了8名军人。“我的伯父、叔父、弟弟都是军人,我的两个儿子也是军人。”胡晨的父亲胡曙光说。

胡氏家族的红色基因要从抗战时期说起。胡文杰,是胡曙光记忆中这个家族最早从军的人,他是胡曙光父亲的堂兄,17岁弃笔从戎,开启了胡氏一门的报国从军之路。

1938年,胡文杰在无为参加新四军;1940年,胡曙光父亲的二弟胡建明在桐城参加新四军,并主动请缨抗美援朝;1968年,胡曙光堂兄胡生友参军,在驻舟山群岛部队服役,挖坑道、搜山巡逻等艰苦危险的工作,他从来都是冲在前面,多次获得部队嘉奖;1980年,胡曙光二弟胡树清离开枞阳,到福州军区31军报到;1989年,胡曙光堂兄弟胡伟应征入伍,在南海舰队广州基地服役;2004年,胡曙光侄子胡炳炉参军,在福建省军分区服役;2004年,胡晨入伍,在福建省福清市镜洋镇墩头村司训大队服役;2008年,胡晨胞弟胡飞参军,在福建省福州市73121部队服役。

岁月峥嵘,胡家三代8人立志从军报国。从战争到和平,从饥寒交迫到富裕小康,无论时代如何变迁,社会怎样发展,胡氏一门始终心系国防。

双丰村老一辈的人,都还记得这样深刻的一幕:1971年,胡文杰所带的部队拉练行军至枞阳,为支持家乡文化事业发展,他赠送当时的乡政府一台留声机和一台电影放映机。无论是胡文杰,还是胡建明,以及后来在外地就业的胡生友等,无论他们离家多远,他们都心系家乡,时常写信回来报告自己在部队锻炼、成长情况,也先后多次回乡看望父老乡亲,将军队的优良传统在这个家族传承下去。

胡氏一门的红色基因一脉相承,不曾间断。胡晨的二叔胡树清起着承上启下的重要作用。

“很小时候,二叔胡建明和堂哥胡生有休假回来,我就喜欢跟在后面跑,喜欢围在他们身边听打仗和军营的故事。”胡树清说。

“我小时候听二伯父胡建民讲参战的故事,他与战友在一次与日寇作战中,被日军炮弹炸伤,腰部、股部等多部位被弹片击中,把伤疤展示给我看,我从心里觉得二伯父是世界上最勇敢的人,我也要做像二伯父那样的人。有次回来,二叔送我一个黄色的军用挎包,我用来做了书包,得意了好一阵,那挎包我一直保留了很久。”

胡树清1984年7月从军校毕业到31军干部处报到,放弃在厦门市区部队,到最艰苦的地方,主动请求去海岛部队,分配到厦门市同安县大嶝岛对金门广播站,大嶝岛与台湾金门岛海上最近距离仅2000米,进出大嶝岛要根据潮汐乘海渡船,条件十分艰苦,吃的水从部队打的水井里取水,水是咸的。他一直是一名优秀的军人,在工作中立过三次三等功并多次被评为先进个人。

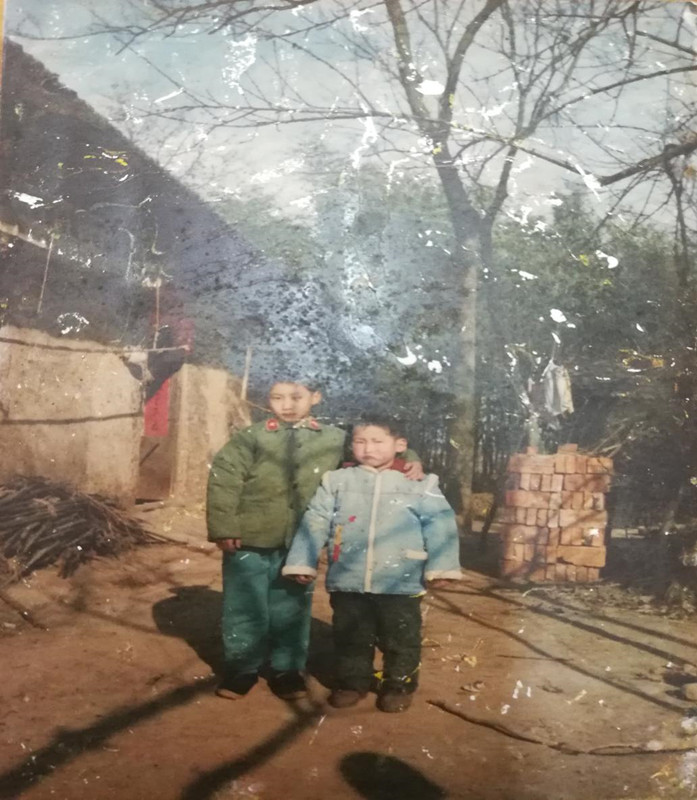

胡晨和弟弟胡飞

时光荏苒,岁月更迭。胡树清参军后休假归来的日子里,曾经听故事的小孩变成了讲故事的军人,身边围坐着的是胡晨、胡炳炉、胡飞以及村里的其他小孩。

“胡晨可以说是我看着长大的,那时候我每年回家,经常会带点空弹壳之类的纪念品,他们都非常喜欢。”胡树清回忆,“从他们的向往的眼神中,我仿佛看到当年的自己。”

在胡晨的父亲胡曙光的记忆里,胡晨小时候就很喜欢军装。叔叔胡树清回家探亲时曾带回一套军装,小胡晨穿着叔叔宽大的军装,对着镜子敬礼,踢正步。看到小胡晨对军装如此渴望,父亲最后去镇上买了红布和绿布,仿照军装的样式给小胡晨做了套小军装。

吃苦耐劳、自强不息,是融入胡家子弟血液中的基因。

家是最小国

两年的军旅生涯,第一年被评为优秀学员、第二年被评为优秀士兵。服役时,任司务长的魏平伟这样回忆胡晨:“做驾驶教练期间,训练结束后他和新兵们一起擦车,小事他都是亲力亲为,我们那个时候在炊事班,食堂里的脏活累活基本上他都抢着干,从来没去计较过,在我心里他是一个不怕脏不怕累的人!”

虽怀抱“军营梦”,2006年底,胡晨还是决定放弃留在部队回到家乡。

“这孩子太懂事,我腿部有残疾,胡飞在读高中,他想着家里生活压力大,总想着回来撑起这个家。”父亲胡曙光说。

挥别了军旅生涯后,他和父亲去北京务工,又将高中毕业的胡飞送入部队。“在北京务工的那几年,经济条件也慢慢好起来了,家里的房子就是在那时候盖起来的。”

弟弟胡飞没有辜负胡晨的牺牲和期望,义务兵服役期满后顺利留队转为士官。

但灾难接踵而至,2015年,胡晨的妻子生下孩子后去世, 2016年,胡晨又患上病毒性脑炎。

面对家庭的重担,胡飞也和哥哥一样作出了艰难的退役决定。

谈起哥哥胡晨的时候,胡飞总是比较沉默,“我不知道为什么,他这么好的一个人,会遭受那么多的痛苦。”

“化作春泥更护花”

“他应该很早就想好了,要把自己的器官捐献出去,那是他在这个世上最后一次帮助别人了。我想这一切他都知道,心里比谁都清楚。他是在报恩、在奉献,也是在实现自己的价值追求。”弟弟胡飞说起这些时声音里有了颤抖。

“爸爸,和你商量个事。”当躺在病床上胡晨试着向父亲胡曙光说出捐献器官的遗愿时,胡曙光既痛心,又矛盾。

农村入土为安的观念影响深重,捐献器官是习俗忌讳的事。父亲胡曙光犹豫,自己如果同意胡晨的遗愿会不会太心狠。

胡晨父亲胡曙光(吴善良摄)

“胡晨是个善良的孩子,懂得报效国家、回报社会。通过器官捐献给他人一线生机,即使离开人世也是有意义的,我们应该支持他。”胡树清与哥哥胡曙光商量。

一个父亲在巨大的痛苦面前,收拾起内心的崩溃,选择尊重儿子的决定。2018年5月10日下午1时30分,胡晨心脏停止跳动,合肥市第一人民医院完成器官移植手术。

他变成一颗种子,在新的生命里发芽了。

逝者如斯。如今,父亲胡曙光早晚接送小孙子去幼儿园,看着小孙子一天天长大。胡飞退役后在村里竞聘上扶贫专干,帮助双丰村乡亲脱贫致富的同时,也可以照顾父亲和小侄子。

这个家庭正拨云见日,拥抱新的希望……

|

稿件来源: 央广网

|

编辑: 木子

|